01/10/2025

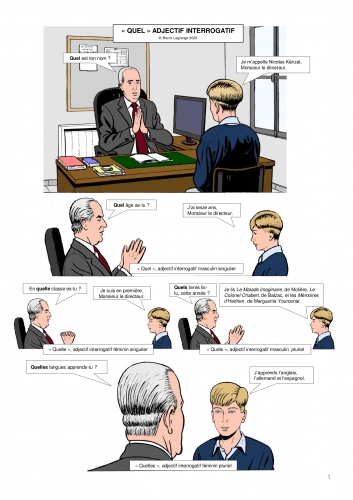

"Quel" adjectif interrogatif

10:25 | Tags : quel, adjectif interrogatif, grammaire, français, french, bande dessinée, comic strip | Lien permanent | Commentaires (0)

21/08/2025

Comment adverbe interrogatif

09:33 | Tags : comment, adverbe interrogatif, grammaire, grammar, français, french, bande dessinée, comic strip | Lien permanent | Commentaires (0)

18/07/2025

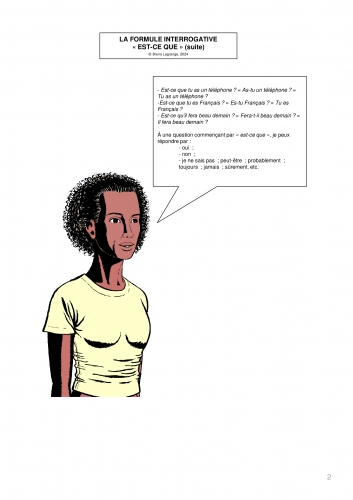

La formule interrogative "est-ce que"

08:13 | Tags : est-ce que, questions, interrogations, grammaire, français, french, bande dessinée, comic strip | Lien permanent | Commentaires (0)