03/12/2024

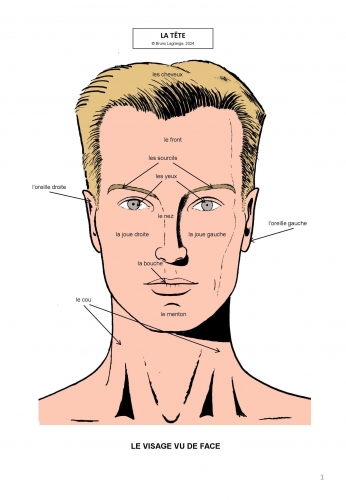

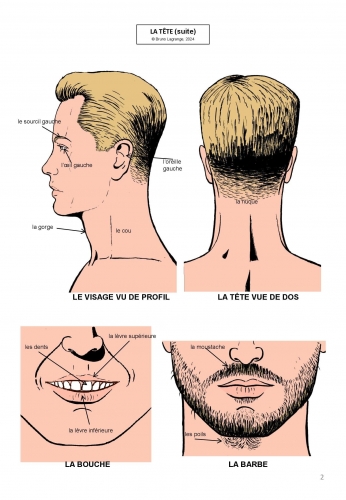

La tête, le visage (couleurs)

08:09 | Tags : tête, visage, vocabulaire, vocabulary, français, french, bande dessinée, comic strip | Lien permanent | Commentaires (0)

20/11/2024

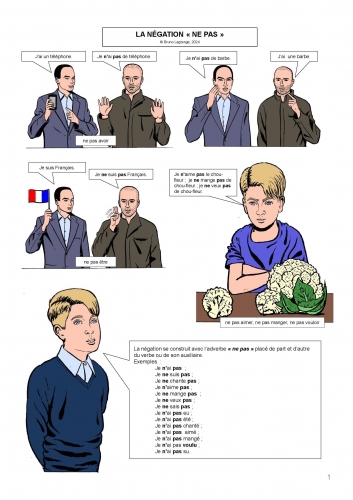

La négation (couleurs)

08:04 | Tags : grammaire, négation, français, french, bande dessinée, comic strip | Lien permanent | Commentaires (0)

13/11/2024

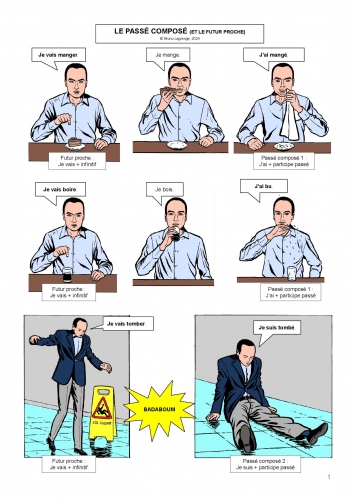

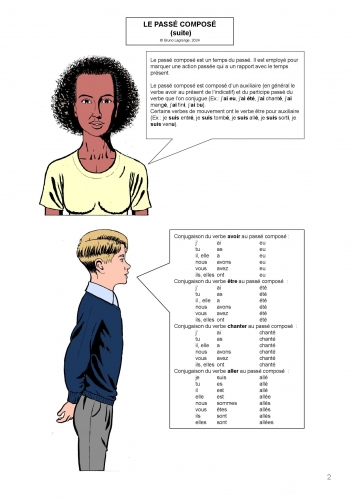

Le passé composé (et le futur proche) (en couleurs)

07:44 | Tags : passé composé, verbes, français, french, bande dessinée, comic strip | Lien permanent | Commentaires (0)