26/08/2024

Le français par la bande dessinée : couverture et page de garde (couleurs)

09:43 | Lien permanent | Commentaires (0)

15/07/2024

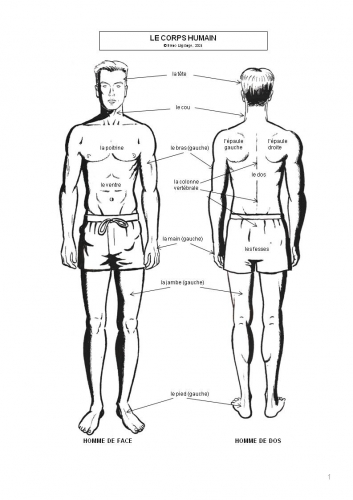

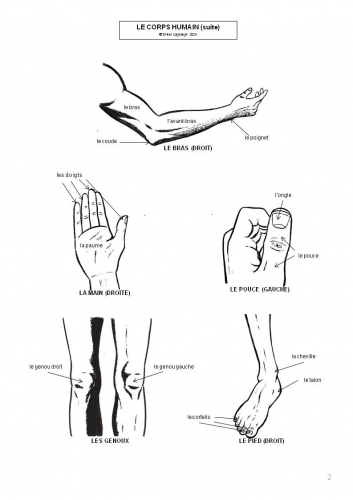

Le corps humain

11:15 | Lien permanent | Commentaires (0)

24/06/2024

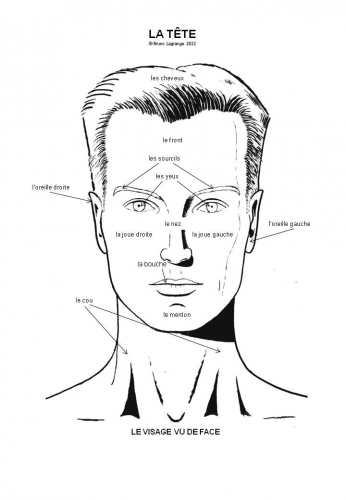

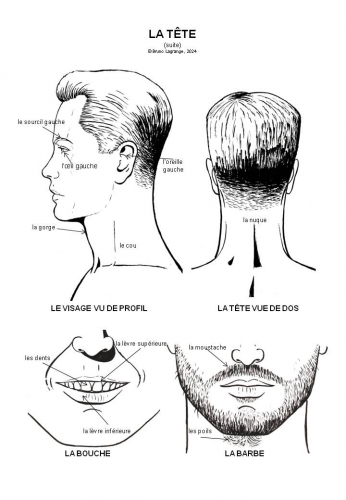

La tête (visage et nuque)

10:11 | Lien permanent | Commentaires (0)