21/01/2025

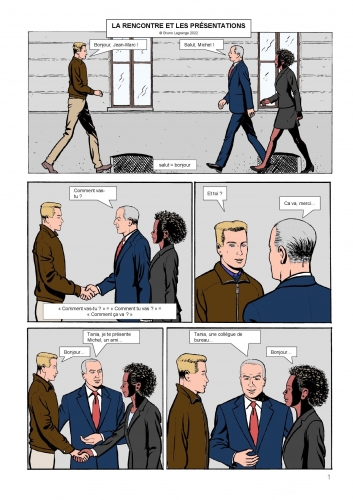

La rencontre et la présentation

08:45 | Tags : rencontre, présentation, français, french, bande dessinée, comic strip | Lien permanent | Commentaires (0)

07/01/2025

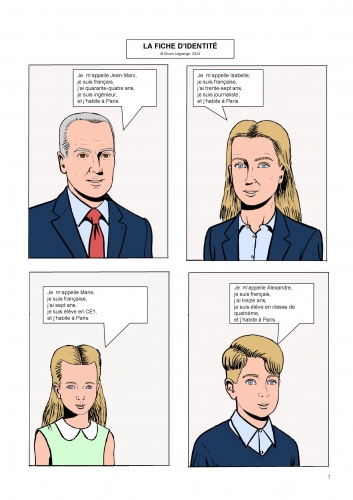

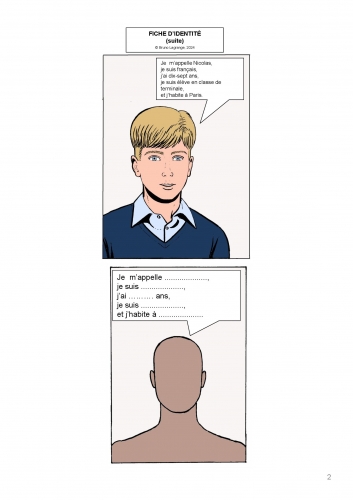

La fiche d'identité

07:51 | Tags : fiche d'identité, vocabulaire, vocabulary, français, french, comic strip, bande dessinée | Lien permanent | Commentaires (0)

13/12/2024

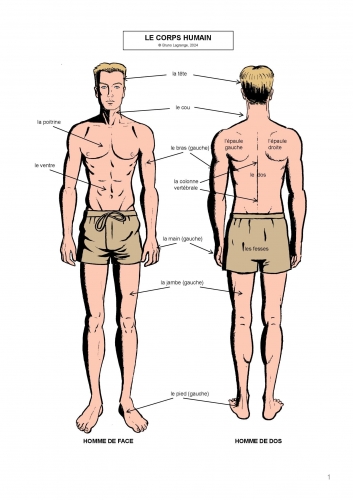

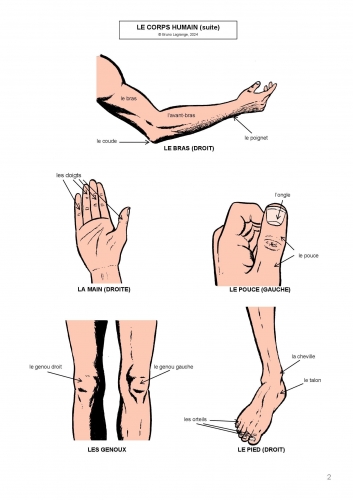

Le corps humain (couleurs)

08:40 | Tags : corps humain, anatomie, vocabulaire, français, french, bande dessinée, comic strip | Lien permanent | Commentaires (1)