10/06/2024

La négation (ne pas)

10:45 | Tags : ation, ne pas, french, comic strip, français, bande dessinée | Lien permanent | Commentaires (0)

27/05/2024

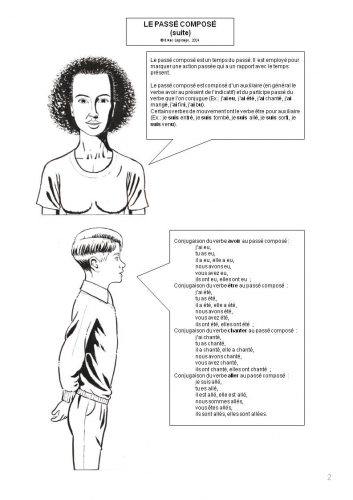

Le passé composé (et le futur proche)

11:10 | Tags : passé composé, futur proche, verbes, conjugaison, verbs, french, comic strip, français, bande dessinée | Lien permanent | Commentaires (1)

13/05/2024

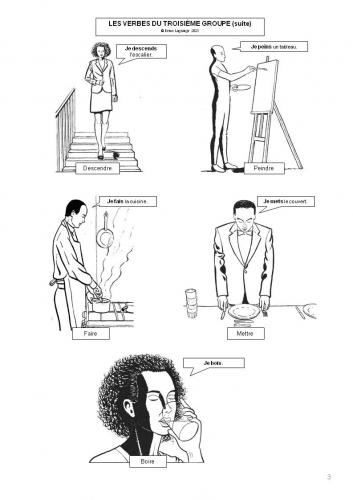

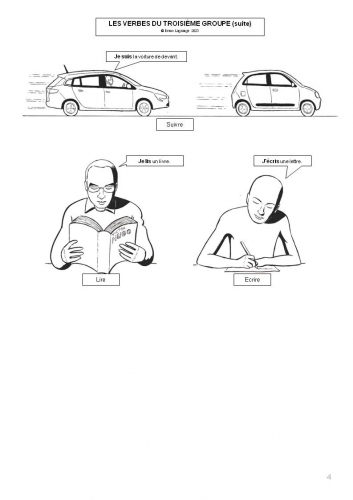

Les verbes du troisième groupe

09:27 | Tags : troisième groupe, verbes, français, bande dessinée, french, comic strip | Lien permanent | Commentaires (0)