08/01/2018

Les Mains du miracle, de Kessel

L’histoire incroyable du masseur d’Himmler

Les Mains du miracle

Kessel raconte l’histoire de Félix Kersten, un médecin finlandais qui fut le masseur attitré de Himmler. Parce qu’il soulageait le chef des SS de ses maux d’estomac, il réussit à nouer des liens d’amitié avec lui et les mit à profit pour sauver des vies. Les Mains du miracle sont un récit captivant.

Dans le prologue de ce livre, Kessel parle d’une histoire « incroyable, insensée ». Lui-même demeura sceptique à l’écoute du récit que lui fit Félix Kersten, tant les faits énoncés ne pouvaient être vrais et paraissaient impossibles. Puis, à l’examen des documents que lui présenta son interlocuteur, Kessel finit par admettre l’authenticité des faits qui étaient soumis à son examen. C’est cette histoire, celle de Kersten et de Himmler, que Kessel raconte dans ce livre publié en 1959.

Félix Kersten était un médecin finlandais d’origine allemande ; Kessel le décrit comme « un bon gros docteur, au bon visage, au bon sourire, aux bonnes mains. » Or ses mains étaient réputées faire des miracles depuis qu’un médecin chinois l’avait initié à la pratique du massage.

Félix Kersten était un médecin finlandais d’origine allemande ; Kessel le décrit comme « un bon gros docteur, au bon visage, au bon sourire, aux bonnes mains. » Or ses mains étaient réputées faire des miracles depuis qu’un médecin chinois l’avait initié à la pratique du massage.

Dans les années trente, Kersten est installé comme masseur à la fois à Berlin et à La Haye. Il s’est constitué une riche clientèle, composée notamment d’industriels et d’hommes d’affaires surmenés, qu’il arrive à soulager et à guérir. Un jour, l’un de ses patients allemands lui demande un grand service : il s’agit de prendre en consultation le Reichsführer Himmler, qui souffre de maux d’estomac que l’intéressé qualifie d’atroces.

Kersten va-t-il accepter d’examiner le chef des SS ? Un cas de conscience se pose à lui.

Attendu qu’un médecin ne choisit pas ses patients, mais qu’il doit soigner chacun sans distinction, Kersten en tire la conclusion qu’il ne peut se dérober. Une nouvelle fois, ses mains font des miracles : il parvient à soulager Himmler de ses douleurs et devient son masseur attitré.

Himmler n’est en rien le prototype de l’aryen blond et athlétique. Kersten le qualifie de « pédant chétif et malingre, étriqué au moral comme au physique ». Il distingue deux personnalités chez lui : d’un côté il y a le « bureaucrate fanatique et souverain du supplice et de l’extermination » ; et de l’autre il y a le Himmler réduit à une « pauvre pâte humaine, malléable à volonté, le drogué prêt à tout pour sa drogue », que représentent pour lui les massages pratiqués par Kersten.

Pour lui arracher des vies,

Kersten a recours à la vanité de Himmler

Dès que le mal devient trop violent, Himmler appelle son guérisseur à l’aide. Le bien-être que lui apportent les séances de massage le conduit à se laisser aller devant le docteur et à se livrer aux « confidences militaires et politiques, avec une indiscrétion difficile à croire ». L’intimité entre les deux hommes devient telle, que Himmler finit par faire de Kersten « son seul confident, son seul ami ». Il lui propose même de le faire inscrire dans la SS avec le grade de colonel ; Kersten use de toute la diplomatie possible pour décliner cette offre censée être un honneur.

Au cours d’une séance de massage, Himmler révèle à Kersten que Hitler lui a ordonné de « liquider » tous les juifs qui sont en leur pouvoir. Quand le médecin lui demande ce qu’il veut dire par là, Himmler lui déclare : « Je veux dire que cette race doit être exterminée entièrement, définitivement. » En entendant ce propos, Kersten tremble d’horreur et d’impuissance. Comprenant qu’il ne peut rien contre l’assassinat collectif, il se fait un devoir de sauver des individus, juifs ou non juifs, chaque fois qu’il en aura l’occasion. C’est ainsi qu’il sauve d’un camp de concentration dix Témoins de Jéhovah, qui viennent travailler dans son domaine agricole, hors de toute surveillance policière.

Pour sauver des vies, Kersten met à profit les moments d’apaisement que connaît Himmler à l’issue des séances de massage, en s’adressant à ses sentiments de gratitude et d’amitié. Quand cela s’avère insuffisant, il a recours à la vanité du chef SS : il lui présente la figure de l’empereur Henri l’Oiseleur comme un modèle de justice et de générosité dont il devrait s’inspirer, s’il veut entrer dans l’Histoire comme le « plus grand chef de la race allemande ». A force de donner régulièrement satisfaction à son masseur, Himmler finira par dire : « Le Dr Kersten m’arrache une vie à chacun de ses massages. »

Himmler, « maître des supplices »,

ne supportait pas la vue des souffrances,

ni la vue d’une goutte de sang

Au début de 1945, en lien avec les autorités suédoises, Kersten soumit à Himmler un document qui paraît invraisemblable, intitulé Contrat au nom de l’humanité. Il stipule que les camps de concentration ne seront pas dynamités à l’approche des armées alliées et qu’aucun prisonnier juif ne sera plus exécuté. Himmler consent à apposer sa signature. Il est vrai que celui-ci a pris conscience que la guerre est définitivement perdue. Kersten obtient aussi la libération de milliers de détenus juifs, qui sont envoyés en Suisse.

Les faits datant de 1945 et racontés dans ce livre sont aujourd’hui incontestés. Cependant des historiens ont exprimé des réserves sur certains points du témoignage de Kersten, notamment quand il prétend avoir sauvé le peuple néerlandais de la déportation. D’autres historiens n’ont pas ces préventions, tel le professeur François Kersaudy, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, qui a lu Les Mains du miracle dans sa jeunesse et en a fait l’un de ses livres de chevet.

On ne peut s’empêcher de rapprocher cet ouvrage de Hitler m’a dit, de Hermann Rauschning. Les deux livres se rejoignent dans leur description des mœurs des maîtres du Reich. Rauschning voyait dans le IIIe Reich un régime de gangsters pratiquant l’assassinat pour parvenir à leurs fins. On retrouve un tel esprit et de telles pratiques dans Les Mains du miracle. Ainsi, bien que médecin de Himmler, Kersten dit avoir échappé à une tentative d’assassinat préparée par le n°2 de la SS, Kaltenbrunner, qui avait prévu de le faire abattre au cours d’un banal contrôle routier ; mais un autre chef SS, le général Schellenberg, l’informa à temps du guet-apens qui était préparé contre lui.

Les Mains du miracle font aussi penser à La Mort est mon métier, de Robert Merle. Le Himmler de Kersten n’est pas un être sadique, mais un bureaucrate du crime qui fait preuve d’un « zèle meurtrier » dans le but de se montrer à la hauteur de la tâche que lui a confiée son Führer. Très différent d’un Gœring ou d’un Ribbentrop, Himmler, d’après Kersten, n’était habitué qu’à obéir et, à la différence des deux précités, ne songeait même pas à s’enrichir. Qui plus est, celui que Kessel appelle le « maître des supplices » ne supportait pas la vue des souffrances ni d’une goutte de sang. A la lecture de ce livre, comme à la celle de La Mort est mon métier, on a vraiment l’impression d‘être confronté à la banalité du mal théorisée par Hannah Arendt

Il n’y a pas besoin de s’intéresser particulièrement à la Seconde Guerre mondiale pour lire et aimer Les Mains du miracle ; car Kessel a privilégié la dimension humaine dans son récit. Ce livre est captivant, facile à lire, tout en étant profond. Il peut être recommandé à un adolescent.

Les Mains du miracle, de Joseph Kessel, 1959, collections L’Air du Temps (épuisé) et Folio.

10:21 Publié dans Biographie, portrait, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre | Tags : les mains du miracle, kessel, kersten | Lien permanent | Commentaires (0)

11/12/2017

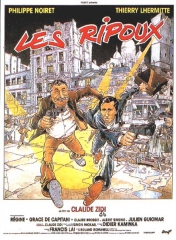

Les Ripoux, de Zidi

L’une des meilleures comédies de Zidi

Les Ripoux

Cette comédie de Claude Zidi est aussi une étude de mœurs, qui décrit le quotidien d’un commissariat d’arrondissement. Le tandem Noiret-Lhermitte, tout en contraste, a beaucoup contribué au succès de ce film, qui popularisa le terme « ripou » dans les années quatre-vingt.

Longtemps Claude Zidi n’eut pas bonne réputation. Au début des années soixante-dix, il se fit connaître en mettant en scène les Charlots dans des comédies qui furent de gros succès populaires, mais qui le mirent dans le collimateur de nombreux critiques. Il est vrai qu’avec le recul ces films, qui firent tant rire les jeunes gens de l’époque, apparaissent indigents par la pauvreté de leur scénario et la platitude de leur réalisation. Par la suite, Zidi n’arrangea pas son cas en réalisant d’autres comédies, dont les fameux Sous-Doués, qui lancèrent la vague des films potaches.

En 1984, à l’occasion de la sortie des Ripoux, Zidi récolta pour la première fois des critiques positives, lesquelles étaient largement méritées. Il est parvenu ici à réaliser une œuvre qui tient à la fois de la comédie et de l’étude de mœurs, en exposant le quotidien d’un commissariat d’arrondissement, situé quelque part entre Barbès et la Porte de La Chapelle.

En 1984, à l’occasion de la sortie des Ripoux, Zidi récolta pour la première fois des critiques positives, lesquelles étaient largement méritées. Il est parvenu ici à réaliser une œuvre qui tient à la fois de la comédie et de l’étude de mœurs, en exposant le quotidien d’un commissariat d’arrondissement, situé quelque part entre Barbès et la Porte de La Chapelle.

La réussite du film doit beaucoup au contraste existant à l’intérieur du couple Noiret-Lhermitte. Le truculent Philippe Noiret incarne le vieux policier désabusé et revenu de tout, qui doit désormais faire équipe avec le très sobre Thierry Lhermitte, jeune policier zélé, vertueux et idéaliste. Le cadet est consterné de découvrir que son aîné s’est construit, au fil des années, une vie confortable qui frise souvent l’illégalité, quand elle ne tombe pas carrément dedans : il déjeune à l’œil dans un restaurant où il a ses habitudes ; il ferme les yeux sur les petites infractions et accepte les cadeaux tant qu’ils ne dépassent une valeur raisonnable ; et, pour couronner le tout, il partage sa vie avec une ancienne prostituée. Ses pratiques lui valent d’être qualifié de « ripou ».

Avant de découvrir le scénario,

Noiret ne connaissait pas le mot « ripou »

Dans ses mémoires, Philippe Noiret se rappelle que, avant de découvrir le scénario que lui soumettait Zidi, il ne connaissait pas le mot « ripou ». Considérant que le public était dans le même état d’ignorance que l’acteur, Zidi glissa une explication de texte en cours de film, pour éclairer les spectateurs sur le mot « ripou » et, plus généralement, sur l’usage du « verlan », ce type de langage étant inconnu de la plupart des spectateurs de l’époque.

Le film est très rythmé et démarre sur les chapeaux de roue. On peut certes objecter que la séquence d’ouverture reprend une ficelle déjà utilisée par Maurice Leblanc au début du Bouchon de cristal, mais elle n’en demeure pas moins efficace. Les scènes en extérieur montrent dans le détail un Paris populaire et bigarré (lequel est encore un Paris à l’ancienne, loin de la périphérie et des grands ensembles), avec ses trottoirs grouillant d’animation. Dans les scènes d’intérieur, au commissariat, on apprend beaucoup sur le travail des policiers, notamment comment cuisiner un suspect avec énergie et détermination, mais sans laisser de traces.

Julien Guiomar, ancien camarade de Noiret au TNP, joue le rôle du commissaire. Egalement plein de truculence, se plaignant constamment d’être enrhumé, il ne passe pas inaperçu. Claude Brosset à la tête de l’antigang rappelle beaucoup le célèbre commissaire Broussard avec sa pipe, son col roulé, son blouson de cuir et ses méthodes de cow-boy.

Dans ce film, l’argent est une préoccupation constante du personnage joué par Philippe Noiret. Cependant, à chaque fois il tient à rester raisonnable et à ne pas empocher des sommes inconsidérées. Il préfère gagner peu, mais souvent, et fait attention à ne pas réclamer trop, de façon à ce que ses petites combines continuent de passer inaperçues de sa hiérarchie.

Excédé par le zèle de son jeune coéquipier, Noiret cherche à lui ouvrir les yeux, ce qui donne lieu à l’une des scènes clés du film ; alors qu’ils patrouillent en voiture, Noiret indique à Lhermitte toutes les infractions qu’il aperçoit ici et là, la plupart de ces infractions étant mineures et commises de bonne foi : du piéton qui traverse en dehors des clous, au commerçant dont la terrasse n’est pas en règle.

Les Ripoux donnent une leçon d’humilité. Les lois étant faites pour être respectées, non à la lettre, mais dans l’esprit, il faut faire preuve de souplesse et de tolérance dans leur interprétation ; car nul ne peut se proclamer irréprochable et jurer qu’il ne sera jamais en infraction. Somme toute, ce film peut être pris comme un appel à l’indulgence.

Les Ripoux, de Claude Zidi, 1984, avec Philippe Noiret, Thierry Lhermitte, Grace de Capitani, Régine, Julien Guiomar et Claude Brosset, DVD EuropaCorp.

08:31 Publié dans Comédie, Film, Société | Tags : les ripoux, zidi, noiret, lhermitte, grace de capitani, régine, julien guiomar, claude brosset | Lien permanent | Commentaires (0)

04/12/2017

Salammbô, de Flaubert

Péplum littéraire

Salammbô

Dans ce roman d’aventure et d’évasion, Flaubert ressuscite la Carthage de l’Antiquité. La cité punique est assiégée par des mercenaires dont le chef convoite Salammbô, fille d’Hamilcar, l’un des principaux magistrats carthaginois. Même si les descriptions sont nombreuses, le lecteur passe un bon moment en compagnie des personnages et se passionne pour ce récit rempli de scènes d’atrocités.

Il y eut au XIXe siècle une vague de romans historiques ayant pour cadre l’Antiquité, parmi lesquels Le Roman de la momie, de Théophile Gautier. C’est ce livre-ci qui aurait donné à Flaubert l’idée de se plonger à son tour dans l’Antiquité. Il choisit pour théâtre de son histoire la Carthage du IIIe siècle avant Jésus-Christ, c’est-à-dire l’orgueilleuse cité des Guerres puniques qui tint tête à Rome. Fidèle à sa méthode, il lut de nombreux livres sur le sujet, et, en 1858, il fit un voyage en Tunisie. Il se rendit sur les ruines de Carthage afin de mieux s’imprégner de son sujet. La gestation fut encore longue et difficile, et occupa Flaubert pendant plusieurs années. Le livre fut achevé en 1862. A sa sortie, il fut vivement critiqué par les spécialistes, mais rencontra le succès.

La description que Flaubert fait de Carthage est particulièrement réussie. Pour plus de clarté, un plan de la ville est placé en tête du livre. Le lecteur n’a aucun mal à imaginer la cité au bord de la mer et à visualiser les différentes ceintures de murailles, les temples, les jardins d’Hamilcar et l’aqueduc, copié sur les Romains, lequel joue un rôle capital dans l’histoire. La Carthage de Flaubert ne se résume cependant pas à ses monuments, elle est pleine de vie et grouille d’animation.

La description que Flaubert fait de Carthage est particulièrement réussie. Pour plus de clarté, un plan de la ville est placé en tête du livre. Le lecteur n’a aucun mal à imaginer la cité au bord de la mer et à visualiser les différentes ceintures de murailles, les temples, les jardins d’Hamilcar et l’aqueduc, copié sur les Romains, lequel joue un rôle capital dans l’histoire. La Carthage de Flaubert ne se résume cependant pas à ses monuments, elle est pleine de vie et grouille d’animation.

« C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar. » Telle est la phrase d’ouverture de roman de Flaubert. Donc, ce jour-là, dans les jardins d’Hamilcar, un grand banquet est donné pour célébrer le jour anniversaire de la victoire en Sicile. Des milliers de mercenaires y participent. Ils sont allongés sur des coussins, accroupis ou debout contre des arbres. Des viandes leur sont servies et le vin coule à flot. Ils attendent le versement de leur solde. Or, la République, épuisée par la guerre, rechigne à payer. Pour tromper leur attente, elle a organisé ce festin et a expressément choisi le palais d’Hamilcar pour les recevoir. C’est une manière pour le Conseil de se venger d’Hamilcar, chef du Parti de la guerre ; car les Mercenaires entendent bien être payés. « Hamilcar, précise Flaubert, leur avait fait des promesses exorbitantes, vagues il est vrai, mais solennelles et réitérées. »

Les Mercenaires ont des sentiments ambigus à l’égard de Carthage : « Ils l’admiraient, ils l’exécraient, ils auraient voulu tout à la fois l’anéantir et l’habiter. » Leur chef se nomme Mâtho ; ce Lybien est obsédé par le visage de Salammbô depuis qu’il l’a aperçue dans les jardins d’Hamilcar son père. Dès lors il veut conquérir Carthage afin de posséder Salammbô, tous deux finissant par se confondre dans son esprit. Mâtho, écrit Flaubert, « était jaloux de cette Carthage enfermant Salammbô, comme quelqu’un qui l’aurait possédée. » Guidé par Spendius le Grec, il quitte le campement des Mercenaires et pénètre de nuit dans la cité en s’introduisant par l’aqueduc. Les deux hommes entrent dans le temple de Tanit et y volent le zaïmph, le voile sacré des Carthaginois. Or le zaïmph est censé donner la victoire à celui qui le possède.

On peut quasiment dire que le zaïmph est à Flaubert ce que le McGuffin est à Hitchcock : un objet que les protagonistes se disputent et qui sert de prétexte au déroulement de l’intrigue. Une fois le zaïmph dérobé, les Carthaginois mettront tout en œuvre pour le récupérer.

Le chapitre le plus atroce

est celui consacré aux sacrifices de petits garçons

Les scènes de bataille son nombreuses et haletantes. Elles sont presqu’en cinémascope, avec leurs cavaliers, leurs fantassins, leurs catapultes et surtout leurs éléphants qui, sur leur passage, écrasent les combattants adverses. Flaubert ne nous épargne aucune cruauté : les têtes tombent ; les cervelles sautent ; on marche dans le sang des cadavres ; pour survivre on pratique le cannibalisme ; et après la bataille les Carthaginois prennent plaisir à mutiler méthodiquement les prisonniers.

Le chapitre le plus atroce est celui consacré aux sacrifices de petits garçons, que pratiquent les Carthaginois pour apaiser la colère de Moloch-le-Dévorateur, alors que la ville assiégée souffre de la sécheresse. Sur décret des Anciens, des petits garçons sont enlevés à leurs parents pour être donnés en sacrifice. Le jour de la cérémonie, la statue de Baal est ôtée de son temple et installée sur la place, face à la population rassemblée. Les enfants, enveloppés de voiles noirs, sont placés en cercle autour de la statue, laquelle est une espèce de machine infernale. Une fois que le grand-prêtre de Moloch a dit les paroles rituelles, un homme paraît et offre un enfant à la divinité. Il le pousse dans l’ouverture et les bras articulés de la statue se referment. Un panache noir de fumée s’élève alors. Et la cérémonie continue. A la fin de la journée, plusieurs dizaines d’enfants auront été jetés en sacrifice dans la fournaise.

A la sortie du livre, Sainte-Beuve

fut très dur dans sa critique

Flaubert ne délivre aucun message moral ou religieux. La société antique telle qu’il la voit n’a rien de civilisé, du moins au sens où nous l’entendons nous-mêmes. Les Carthaginois ne sont guidés que par leurs propres intérêts. Son avarice aura conduit la cité punique à ne pas respecter la parole donnée aux Mercenaires pour le règlement de leurs soldes. Carthage n’épargne pas non plus les villes voisines : « Elle exténuait ces peuples, écrit Flaubert. Elle en tirait des impôts exorbitants. » Au moindre revers dans la fortune de Carthage, ses voisins, dont Tunis, n’hésiteront pas à la lâcher.

Les Carthaginois sont tellement méfiants qu’ils suspectent les réussites individuelles. Selon Flaubert, « Le génie politique manquait à Carthage. » Pour éviter la tentation du pouvoir personnel, il n’y a pas un seul chef à la tête de la cité, mais deux magistrats appelés sulfètes, dont Hamilcar, chef du Parti de la guerre, qui est sulfète-de-la-mer.

A la sortie du livre, Sainte-Beuve fut très dur dans sa critique. Il fit la leçon à Flaubert en écrivant : « On la restitue, l’Antiquité, on ne le ressuscite pas. » Précisément, Flaubert a su éviter l’écueil d’une restitution archéologique qui eût été froide et déshumanisée. Il a voulu rendre son récit probable, mais, chez lui, l’harmonie prime l’archéologie. Contrairement à ce que lui reprocha Sainte-Beuve, le génie de Flaubert est d’avoir voulu ressusciter l’Antiquité et d’avoir fait de ses personnages des êtres de chair. Peut-être peut-on lui reprocher un abus de descriptions dans ce roman. Mais si le lecteur les accepte, alors il passe un bon moment et finit par se passionner pour Salammbô, Hamilcar, Mâtho et Spendius. Il est admirable que le même auteur ait su autant varier les genres au cours de sa carrière d’écrivain. Flaubert est passé du roman dit réaliste, avec Madame Bovary, au roman d’aventure et d’évasion, avec Salammbô. Dans ce livre il fait preuve d’une grande capacité d’innovation. Salammbô n’a rien à envier aux plus grands péplums tournés dans les années cinquante et soixante.

PS : Salammbô a grandement inspiré Les Aventures d’Alix, de Jacques Martin, aux éditions Casterman, certains passages du roman étant repris dans les albums Le Tombeau étrusque et Le Sceptre de Carthage.

Salammbô, de Flaubert, 1862, collection Folio.

08:27 Publié dans Fiction, Histoire, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XIXe siècle | Tags : salammbô, flaubert | Lien permanent | Commentaires (0)