18/09/2017

Louis Lambert, de Balzac

Livre hermétique, mais fondamental

Louis Lambert

A travers le personnage de Louis Lambert qu’il présente comme un ancien camarade de collège, Balzac parle de Dieu, de l’homme et du monde. Pour parvenir au bout de ce roman qui peut paraître hermétique, le lecteur doit fournir un effort qui n’est pas vain, s’il garde en tête que certaines intuitions de Balzac furent ensuite confirmées par la science.

Louis Lambert n’est pas le meilleur roman de Balzac, ni le plus connu. Bien qu’assez court, il est difficile à lire, car il ne contient pas de véritable intrigue et il est truffé de réflexions d’ordre scientifique, philosophique et religieux, qui bien souvent dépassent l’entendement du lecteur. Pourtant ce livre mérite d’être lu, car il tient une place centrale dans l’œuvre de Balzac et permet d’approcher son système de pensée.

Procédé rarement utilisé par Balzac, ici il y a un narrateur qui raconte l’histoire à la première personne du singulier, ce qui donne au roman un caractère personnel. Le narrateur, donc Balzac, se fait le biographe de Louis Lambert, qu’il présente comme un ancien camarade de collège dont il aurait été l’ami intime. En 1811, le narrateur avait douze ans et était pensionnaire chez les Oratoriens de Vendôme, quand, en cours d’année, il vit débarquer, dans sa classe de quatrième, un nouveau nommé Louis Lambert, âgé de quatorze ans. Les deux garçons se découvrirent beaucoup de points en commun : « Nous ne savions, se souvient l’auteur, ni jouer à la balle, ni courir, ni monter sur les échasses. » En revanche, ils aimaient à discuter ensemble et se découvrirent complémentaires l’un de l’autre ; devenus inséparables comme des frères, ils furent vite surnommés le Poète-et-le-Pythagore.

Procédé rarement utilisé par Balzac, ici il y a un narrateur qui raconte l’histoire à la première personne du singulier, ce qui donne au roman un caractère personnel. Le narrateur, donc Balzac, se fait le biographe de Louis Lambert, qu’il présente comme un ancien camarade de collège dont il aurait été l’ami intime. En 1811, le narrateur avait douze ans et était pensionnaire chez les Oratoriens de Vendôme, quand, en cours d’année, il vit débarquer, dans sa classe de quatrième, un nouveau nommé Louis Lambert, âgé de quatorze ans. Les deux garçons se découvrirent beaucoup de points en commun : « Nous ne savions, se souvient l’auteur, ni jouer à la balle, ni courir, ni monter sur les échasses. » En revanche, ils aimaient à discuter ensemble et se découvrirent complémentaires l’un de l’autre ; devenus inséparables comme des frères, ils furent vite surnommés le Poète-et-le-Pythagore.

Louis Lambert était ce qu’on appellerait aujourd‘hui un enfant surdoué : il lisait énormément et avait une mémoire prodigieuse. Ses connaissances étaient encyclopédiques ; mais, ne connaissant la société que par les livres, il planait au-dessus d’elle. Louis Lambert confia un jour au narrateur : « Je préfère la pensée à l’action, une idée à une affaire, la contemplation au mouvement. » Au collège, il entreprit l’écriture d’un Traité de la volonté, mais il fut surpris par un surveillant idiot, qui lui confisqua son manuscrit et le détruisit.

Si ce traité est définitivement perdu, les conversations que son auteur eut avec Balzac permettent de connaître quelques unes de ses idées. Louis Lambert était un spiritualiste, adepte des préceptes de Swedenborg, un mystique suédois qui fit grand bruit au XVIIIème siècle. Selon Swedenborg, l’homme a une vocation d’ange ; s’il « fait prédominer l’action corporelle, rapporte Balzac, au lieu de corroborer sa vie intellectuelle, toutes ses forces passent dans le jeu de ses sens extérieurs, et l’ange périt lentement. » A la mort, l’ange se dégage de son enveloppe : alors « commence la vraie vie. »

Louis Lambert hésite entre spiritualisme et matérialisme

En réalité, à la manière de Balzac, Louis Lambert hésitait entre spiritualisme et matérialisme : « Son œuvre, précise le narrateur, portait les marques de la lutte que se livraient dans cette belle âme, ces deux grands principes, le spiritualisme, le matérialisme, autour desquels ont tourné tant de beaux génies, sans qu’aucun d’eux n’ait osé les fondre en un seul. D’abord spiritualiste pur, Louis avait été conduit invinciblement à reconnaître la matérialité de la pensée. » Ainsi Louis Lambert reconnut lui-même l’importance de la « substance électrique » dans la manifestation de la volonté, comme si elle-même, elle obéissait, non à une loi morale, mais à une loi physique ; d’ailleurs le narrateur parle de l’électricité comme étant le « roi des fluides ». Même si Louis Lambert peine à trouver et définir un système unitaire qui expliquerait le monde, il ne veut pas opposer la « pensée matérielle » à une forme de croyance spirituelle. Il croit bon de préciser : « A ce système Dieu ne perd aucun de ses droits. »

Louis Lambert avait beaucoup réfléchi aux questions religieuses, même si cet esprit indépendant ne pouvait se reconnaître d’aucune obédience, selon Balzac : « Quoique naturellement religieux, Louis n’admettait pas les minutieuses pratiques de l’Eglise romaine. » Il revendique une espèce de syncrétisme peu orthodoxe qui relie les religions entre elles, que ce soit le christianisme, l’islam, le vichnouvisme, le brahmaïsme : « L’homme, écrivit Louis Lambert, n’a jamais eu qu’une religion. […] La trimouti [hindoue], c’est notre trinité. »

Louis Lambert enfant avait conscience que sa vie serait courte, et elle le fut. Peut-être parce qu’il avait soumis son cerveau à trop de tensions, il finit par tomber dans un état de quasi-prostration. En fait, Louis Lambert n’avait pas sa place dans une société qui n’avait aucune considération pour ses travaux de recherche. Comme le déplore Balzac, « ici, tout doit avoir un résultat immédiat, réel ; l’on se moque des essais infructueux qui peuvent mener aux plus grandes découvertes et l’on n’estime pas cette étude constante et profonde qui veut une longue concentration des forces. » Louis Lambert n’était pas un être comme les autres, or, poursuit Balzac, « en province, un original passe pour un homme à moitié fou. »

Avec un siècle d’avance, Balzac annonce Teilhard de Chardin

Comme nous l’avons souligné, Louis Lambert est un roman difficile à lire, tant il contient d’idées pouvant paraître hermétiques. Balzac se rendait bien compte que certains lecteurs risquaient de l’abandonner en cours de route ; aussi, au passage, croit-il bon de s’adresser à « ceux auxquels ce livre ne sera pas tombé des mains. »

Le mieux pour le lecteur est de piocher dans Louis Lambert des passages qui retiennent son attention. C’est ce que recommande Raymond Abellio, auteur de la préface dans la collection Folio. Ainsi lui-même s’est-il arrêté sur la phrase : « Et la chair se fera le Verbe, elle deviendra LA PAROLE DE DIEU » ; cette phrase biblique, inversée et conjuguée au futur, annonce, selon Abellio, les thèses défendues un siècle plus tard par Teilhard de Chardin, pour qui l’homme évoluait vers un être spirituel qui connaîtrait l’amour total.

En tout cas, il ne faudrait pas prendre ce livre uniquement pour une série d’élucubrations, car il faut toujours garder en tête que certaines intuitions de Balzac, concernant notamment la transformation des espèces, furent confirmées par la science.

Comme le fait très justement observer Samuel de Sacy, auteur de la notice, aucune étude approfondie du système de pensée de Balzac n’a été faite ; car, pour la mener à bien, son auteur devrait être à la fois spécialiste de Balzac, expert en philosophie mystique et en religions, mais aussi expert en sciences naturelles ainsi qu’en histoire des sciences naturelles. Or il est difficile de trouver autant de spécialisations en une seule personne.

Balzac pensait que Dieu est incompréhensible à l’homme. C’est peut-être pour cette raison que Louis Lambert est difficilement compréhensible au lecteur.

Louis Lambert, de Balzac, 1832, préface de Raymond Abellio, 1968, édition de Samuel S. de Sacy, 1979, collections Folio.

08:36 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), Religion, XIXe siècle | Tags : louis lambert, balzac, la comédie humaine | Lien permanent | Commentaires (0)

11/09/2017

Rocco et ses frères, de Visconti

Fresque sociale

Rocco et ses frères

Visconti fait le portrait d’une famille de paysans déracinés, qui quitte le sud de l’Italie dans l’espoir de trouver la fortune à Milan. Le film eut un succès très relatif, mais il contribua à installer l’idée selon laquelle Delon était un acteur de premier plan appelé à jouer sous la direction des metteurs en scène les plus réputés.

Visconti était un aristocrate appartenant à l’une des plus grandes familles d’Italie. Il vivait dans son palais de Milan, au milieu de ses œuvres d’art et entouré de ses serviteurs. Il mit en scène son milieu social dans des films inoubliables, tels Senso, Le Guépard, Violence et passion… Pourtant, tout au long de sa carrière, Visconti ne fit pas que filmer des princes et des princesses. On ne saurait oublier qu’il fut l’un des fondateurs du mouvement néoréaliste et qu’à ce titre, il s’intéressa aux paysans et aux ouvriers. Ici, il conte l’histoire d’une famille de paysans déracinés qui peinent à s’adapter à la grande ville, dont ils ignorent les codes et les usages.

Rocco et ses frères est en premier lieu une fresque sociale. L’œuvre a une forme presque littéraire, avec une division en chapitres, lesquels sont au nombre de cinq, soit un chapitre pour chacun des cinq frères.

Rocco et ses frères est en premier lieu une fresque sociale. L’œuvre a une forme presque littéraire, avec une division en chapitres, lesquels sont au nombre de cinq, soit un chapitre pour chacun des cinq frères.

A la mort de son mari, Rosaria et ses fils, dont Rocco, quittent leur village du sud de l’Italie et montent à Milan dans l’espoir d’y trouver la fortune. Ces méridionaux, ces cul-terreux disent certains, ne passent pas inaperçus auprès de la population locale. Quand, le jour de leur arrivée, à bord du tramway un receveur indique à Rosaria qu’elle doit descendre au terminus, elle se fait répéter ce mot dont visiblement elle ne comprend pas le sens. Ils sont comme perdus dans ce nouvel univers. Ils logent dans des conditions précaires et peinent à trouver du travail, alors que pourtant Milan connaît une croissance prodigieuse qui se mesure au nombre de grands ensembles en cours de construction. Rocco lui-même, en dépit de son jeune âge, avoue être mal à l’aise dans cette société urbaine qui est individualiste et qui repose sur le désir matériel.

Rosaria rêve d’ascension sociale pour ses cinq fils. Mais, s’ils suivent les chemins balisés tels que les a tracés la société, alors la seule réussite qui s’offre à eux est de travailler comme OS (ouvrier spécialisé), ce qui n’a rien de gratifiant. Dès qu’il franchit la porte de l’atelier, l’ouvrier abdique sa liberté et se soumet à l’autorité du contremaître, auquel il doit obéir comme si, nous dit-on, il était un animal.

Pour ces jeunes gens, le sport, ou plus précisément la boxe, représente le seul moyen d’échapper à une espèce de déterminisme social. Or Rocco et l’un de ses frères, Simone, se font repérer pour leurs capacités à boxer et entament une carrière sportive. C’est alors que Katia, une fille facile, entre dans la vie de Simone. Ils tombent amoureux. Mais Simone se révèle un être violent et prend l’habitude de la battre.

La jeune femme fait ensuite la connaissance de Rocco, un être tout en douceur, très différent de son aîné. Elle tombe sous son charme. Mais Simone ne peut accepter que Rocco lui « vole » son amie et décide de la reprendre. Plutôt que de résister, le cadet cède devant son aîné, comme s’il avait le sentiment d’avoir commis une faute.

Delon était peu connu du grand public

quand Visconti le choisit pour jouer Rocco

Pour jouer Rocco, Visconti choisit Alain Delon. L’acteur, âgé de vingt-quatre ans, venait de terminer le tournage de Plein Soleil, dans lequel il tenait le premier rôle, mais le film de René Clément n’était pas encore sorti. Autrement dit, quand Visconti porta son choix sur Delon, celui-ci était encore peu connu du grand public et rien ne laissait présager qu’il aurait la carrière que l’on sait. Par la suite Visconti déclara que s’il avait été contraint de prendre un autre acteur, il aurait renoncé à son projet. Il avait été séduit par la candeur et la mélancolie de Delon, lequel était capable de se charger de haine dès qu’il montait sur le ring.

Dans le rôle de Katia, Annie Girardot est aguicheuse et truculente. Tandis que Rocco semble vivre dans son rêve, elle, elle a les pieds sur terre et ne manque pas de répondant. Annie Girardot trouva ici l’un de ses meilleurs rôles. Visconti avait porté son choix sur elle, notamment parce qu’elle était une authentique comédienne de théâtre, sortie du Conservatoire. Il est d’ailleurs préférable de voir ce film dans sa version française afin de profiter des timbres de voix d’Alain Delon et d’Annie Girardot.

Visconti fit un choix radicalement contraire pour le rôle de Simone en recrutant Renato Salvatori, lequel n’était en rien un acteur professionnel. Il fut sélectionné, non pour sa capacité à donner la réplique, mais pour son physique et son caractère. Avec naturel il se montre violent dans le personnage de Simone, tout en étant attaché à sa mère qu’il aime profondément. Il a du mal à échapper à son emprise ; et elle, elle se montre possessive et envahissante. Elle entend qu’aucun de ses fils ne prenne une décision engageant son avenir sans l’avoir consultée au préalable.

Roger Hanin en propriétaire de la salle de boxe se montre plus attiré par les boxeurs que par la boxe. Pour donner le change, il ne se déplace jamais sans être entouré de jolies filles. Il exerce sa domination sur certains êtres, notamment ceux qui voient en la boxe le moyen de leur salut.

Le film fut tourné au début de 1960 et sortit à Paris l’année suivante. Entre-temps Delon était devenu une vedette. Plein Soleil avait rencontré un énorme succès et avait fait le tour du monde. Rocco et ses frères n’eut pas le même impact auprès du public ; cependant il fit date dans la carrière de l’acteur en installant l’idée selon laquelle il était appelé à jouer sous la direction des cinéastes les plus prestigieux.

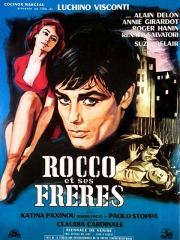

Rocco et ses frères, de Luchino Visconti, 1960, avec Alain Delon, Annie Girardot, Renato Salvatori, Katina Paxinou, Claudia Cardinale, Roger Hanin et Suzy Delair, DVD René Chateau.

08:53 Publié dans Drame, Etude de moeurs, Film | Tags : rocco et ses frères, visconti, delon, annie girardot, renato salvatori, katina paxinou, claudia cardianle, hanin, suzy delair | Lien permanent | Commentaires (0)

04/09/2017

Avril brisé, de Kadaré

Vendetta albanaise

Avril brisé

Un écrivain de Tirana emmène sa jeune épouse en voyage de noces dans les montagnes, afin de lui faire découvrir la pratique de la vendetta. Lui-même s’extasie devant la perpétuation de cette coutume sanglante qui excite son imagination de romancier, tandis que sa femme est horrifiée du nombre de morts que cela entraîne. Kadaré présente une Albanie hors du temps, qui fascine le lecteur.

Jusqu’à la chute du communisme, l’Albanie fut un pays à part, dont on ne savait pas grand-chose. Il avait la particularité de ne plus appartenir au bloc soviétique, depuis sa rupture avec l’URSS. Dénonçant toute évolution du dogme communiste, l’Albanie était alors le seul pays d’Europe à prétendre rester fidèle au stalinisme. Peu d’informations filtraient et parvenaient jusqu’à l’Ouest. Cependant, depuis la publication du Général de l’armée morte en 1969, le nom d’Ismaïl Kadaré était devenu familier des lecteurs occidentaux. Dans ces années-là, Kadaré, tout en étant surveillé, était honoré dans son pays. Il était l’auteur officiel du régime, membre de l’Union officielle des écrivains albanais et député au parlement de Tirana. Ses livres avaient la particularité d’arriver en France déjà traduits, ce qui est le cas d’Avril brisé, publié en 1982.

L’histoire se passe entre les deux guerres mondiales, pendant la courte période de la monarchie, sous le règne de Zog Ier. Malgré ces précisions historiques données par l’auteur, l’Albanie apparaît, sous sa plume, comme un pays hors du temps. Dans les régions montagneuses, ainsi que le découvre le lecteur, la vendetta reste couramment pratiquée. Mais elle obéit à des règles très strictes, codifiées dans un recueil appelé le Kanun.

L’histoire se passe entre les deux guerres mondiales, pendant la courte période de la monarchie, sous le règne de Zog Ier. Malgré ces précisions historiques données par l’auteur, l’Albanie apparaît, sous sa plume, comme un pays hors du temps. Dans les régions montagneuses, ainsi que le découvre le lecteur, la vendetta reste couramment pratiquée. Mais elle obéit à des règles très strictes, codifiées dans un recueil appelé le Kanun.

Gjorg des Berisha, un garçon de vingt-six ans, tue d’un coup de fusil un membre de la famille des Kryeqyqe ; il le fait, non par plaisir, mais par obligation. Tout a commencé, alors qu’il n’était même pas né, soixante-dix ans plus tôt : un soir, un voyageur inconnu fut hébergé par sa famille, puis, au petit matin, alors qu’il sortait de la maison des Berisha pour reprendre sa route, il fut tué par un Kryeqyqe ; c’était là une grave atteinte aux lois de l’hospitalité ; or le Kanun imposait aux Berisha de venger leur hôte ; c’est ainsi que la famille de Gjorg, jusqu’alors tranquille, fut prise dans le « grand mécanisme de la vendetta » et que « quarante-quatre tombes avaient été creusées depuis ».

Le Kanun est une véritable constitution de la mort

Pendant que Gjorg cherche à échapper à son tueur, Diane, une jeune femme venue de la ville, accomplit son voyage de noces dans le Rrafsh, le haut-plateau du nord. Son mari, un écrivain de Tirana du nom de Bessian Vorpsi, veut lui faire découvrir les particularités de la région. Le couple a été invité à séjourner chez le prince du sang, un notable qui recueille l’impôt dit du sang, dont doit s’acquitter auprès de lui tout meurtrier. Le versement de cet impôt doit suivre immédiatement l’homicide. Bessian Vorpsi est très fier de la persistance de ce droit coutumier, qu’il qualifie de « véritable constitution de la mort ». Il s’extasie devant la beauté du Kanun, qui excite son imagination de romancier. Face à sa jeune épouse, il déborde d’enthousiasme : « Le Rrafsh est la seule région d’Europe qui, tout en étant partie intégrante d’un Etat moderne, […] a rejeté les lois, les structures juridiques, la police, les tribunaux, bref tous les organismes d’un Etat ; qui les a rejetés, tu m’entends, car il y a été soumis une fois et il les a reniés pour les remplacer par d’autres règles morales qui sont tout aussi complètes, au point de contraindre les administrations des Etats étrangers, puis plus tard l’administration de l’Etat albanais indépendant, à les reconnaître et à laisser ainsi le plateau, soit près de la moitié du royaume, en dehors du contrôle de l’Etat. »

Dans son voyage, Bessian et Diane croisent Ali Binak, le grand exégète du Kanun, qui va de village en village régler les litiges entre les familles. Dans un cas de viol qui lui est soumis, c’est lui qui dira si la famille de la jeune fille est en droit de reprendre un sang. Le couple croise également Gjorg ; quand Diane apprend que, vraisemblablement, le jeune homme ne passera probablement pas le mois d’avril, elle est émue et s’en inquiète à voix haute. Son mari lui répond alors : « La fameuse formule que les vivants ne sont que des morts en permission dans cette vie trouve dans nos montagnes sa pleine signification. » Mais quand il mesure l’effroi provoqué chez sa femme par une telle coutume sanglante, Bessian, tel Hamlet, se met à douter.

Le lecteur est pris de sentiments contradictoires,

il est partagé entre l’effroi et la fascination

La mort est omniprésente dans ce roman qui peut paraître étrange à un lecteur occidental, tant les mœurs décrites paraissent appartenir à un autre monde, à un autre temps. Les personnages ne mettent pas le confort matériel et l’accumulation de biens au centre de leur existence, mais sont préoccupés par les questions d’honneur, quitte à mettre en jeu leur vie. Malgré son jeune âge, Gjorg des Berisha sait qu’il est condamné à très brève échéance par les Kryeqyqe, depuis qu’il leur a repris une vie. Mais au moins sait-il qu’il mourra en ayant accompli son devoir ; car, dans ce pays, il est souhaitable de mourir du fusil. Kadaré précise : « La mort naturelle, de maladie ou de vieillesse, était donc honteuse pour l’homme des hautes régions, et le seul but du montagnard dans sa vie était d’accumuler le capital d’honneur qui lui permettrait de voir ériger un petit monument à sa mort. »

Le lecteur est partagé entre des sentiments contradictoires. D’un côté il s’identifie sans mal à Diane et, comme elle, il trouve effroyables ces rites ancestraux ; mais d’un autre côté, comme Bessian, il ne peut s’empêcher d’éprouver une certaine fascination devant une telle pratique.

On peut supposer que cette contradiction se retrouve chez Kadaré : si lui-même, il n’était pas quelque peu fasciné par la vendetta, jamais il n’aurait pu écrire un tel roman ; et, en même temps, il est conscient qu’il y a quelque chose de malsain dans son exaltation. Vers la fin du roman, un médecin interpelle Bessian et lui fait la leçon : « Vos livres, votre art sentent le crime. Au lieu de faire quelque chose pour les malheureux montagnards, vous assistez à la mort, vous cherchez des motifs exaltants, vous recherchez de la beauté pour alimenter votre art. Vous ne voyez pas que c’est une beauté qui tue, comme l’a dit un jeune écrivain que vous n’aimez sûrement pas. » Ce « jeune écrivain », c’est probablement Kadaré qui se cite lui-même, comme pour se remettre les idées en place et se rappeler que l’écrivain a une responsabilité morale dans la société.

Avril brisé, d’Ismaïl Kadaré, 1982, collection Le Livre de poche.

10:15 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : avril brisé, kadaré | Lien permanent | Commentaires (0)