09/10/2017

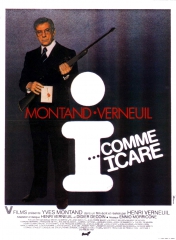

I... comme Icare, d'Henri Verneuil

Montand mène l’enquête

I… comme Icare

Henri Verneuil s’est inspiré de l’affaire Kennedy et l’a transposée dans un pays imaginaire. Yves Montand dans le rôle d’un procureur refait l’enquête sur l’assassinat du président et pointe les contradictions du rapport officiel. Ce film est avant tout un divertissement qui tient le spectateur en haleine.

Yves Montand était un grand admirateur du président Kennedy. Un soir de 1963, alors qu’il séjournait en Amérique, il avait été invité à un dîner donné par le vice-président Johnson en présence du couple présidentiel. Il y avait participé en compagnie d’autres acteurs de cinéma, notamment Kirk Douglas et Gene Kelly. Quelques semaines plus tard, Kennedy était assassiné à Dallas.

Quand, à la fin des années soixante-dix, Verneuil lui proposa le scénario d’I… comme Icare, Montand y vit le moyen de rendre hommage à Kennedy. Bien que l’histoire soit transposée dans un pays imaginaire, le spectateur a tôt fait de comprendre que le film s’inspire directement de l’assassinat du président américain.

Quand, à la fin des années soixante-dix, Verneuil lui proposa le scénario d’I… comme Icare, Montand y vit le moyen de rendre hommage à Kennedy. Bien que l’histoire soit transposée dans un pays imaginaire, le spectateur a tôt fait de comprendre que le film s’inspire directement de l’assassinat du président américain.

Dans un pays dont le nom n’est pas mentionné, le président sortant, Marc Jarry, vient d’être réélu pour un mandat de six ans. Le jour de sa prestation de serment, il est à bord d’une limousine décapotable qui le conduit au parlement où doit se dérouler la cérémonie d’investiture. Le cortège officiel ralentit au milieu de la foule qui s’est massée autour du véhicule pour acclamer le président. Sous l’œil des caméras de télévision, Marc Jarry se lève pour serrer des mains. Soudain, des coups de feu éclatent : il s’effondre. Le convoi démarre en trombe, tandis que la foule court dans tous les sens. Le président meurt quelques heures plus tard à l’hôpital. Le tireur présumé est identifié ; mais il est tué à son tour, dans la journée, avant d’avoir parlé.

La commission d’enquêté diligentée par le nouveau chef de l’Etat conclut que le tireur était un déséquilibré ayant agi seul. Un membre de ladite commission, le procureur Volney, joué par Yves Montand, se désolidarise de ses collègues et refuse d’apposer sa signature au rapport final. Il obtient de reprendre l’enquête à zéro. Ses investigations lui permettent de mettre au jour un véritable complot d’Etat ayant abouti à l’assassinat du président Jarry. A force de trop s’approcher de la vérité, le procureur finira par se brûler les ailes.

Il y a dans ce film tous les ingrédients

nécessaires à la satisfaction des tenants

des thèses « conspirationnistes »

Henri Verneuil et son scénariste Didier Decoin ont repris des points précis du rapport Warren pour en montrer les lacunes, voire les contradictions. Ainsi, dans le film comme dans la réalité, le jour de l’attentat un spectateur habillé de sombre déploie un parapluie à l’approche du cortège présidentiel, alors qu’il fait plein soleil ; après les coups de feu, des témoins dirigent leurs regards vers un point autre que celui où est posté le tueur présumé ; plusieurs d’entre eux meurent accidentellement dans les mois qui suivent ; des tireurs d’élite ne parviennent pas à reproduire ce qu’est supposé avoir réussi l’assassin présumé, pourtant réputé tireur médiocre…

Si Verneuil et Decoin se sont beaucoup inspirés de l’assassinat de Kennedy, ils ont aussi emprunté certains éléments à l’affaire Aldo Moro, qui avait fait la une de l’actualité en 1978. Ainsi la scène d’ouverture et la personnalité de Marc Jarry renvoient au président du Conseil italien, enlevé le jour même de sa prestation de serment, alors qu’il était en route pour le parlement.

Verneuil et Decoin n’hésitent pas à pointer du doigt les services secrets, lesquels seraient devenus un Etat dans l’Etat. A vrai dire, cette dénonciation fut courante dans le cinéma des années soixante-dix, suite au scandale du Watergate. A mots couverts, Verneuil et Decoin font comprendre que ce sont les services secrets américains qui, au Chili, furent à l’origine de la grève des camionneurs, laquelle aboutit à la chute du président Allende. Il y a ici tous les ingrédients nécessaires à la satisfaction des tenants des thèses « conspirationnistes ».

Une séquence du film fit beaucoup parler d’elle :

la reproduction de l’expérience dite de Milgram

A sa sortie, une séquence du film fit beaucoup parler d’elle : il s’agit de la reproduction de l’expérience dite de Milgram, menée par des scientifiques aux Etats-Unis, dans le but de savoir jusqu’à quel degré peut aller la soumission à une autorité supérieure. Cette séquence, qui dure un quart d’heure, constitue presqu’un film dans le film et contribua à sa popularité. L’expérience est menée en laboratoire avec deux volontaires, l’un qui est assis à un pupitre de commande, tandis que l’autre est attaché à un fauteuil ; le premier pose des questions au second, et, à chaque mauvaise réponse de sa part, il lui envoie une décharge électrique d’une intensité croissante, le tout se déroulant sous le contrôle d’un scientifique. Jusqu’à quel point l’homme au pupitre acceptera-t-il de faire souffrir son prochain, avant de se rebeller contre l’autorité ?

Il est facile de trouver des défauts à ce film : les invraisemblances sont nombreuses et Verneuil ne s’est pas gêné pour reprendre des ficelles qu’il avait déjà utilisées dans ses précédents films, notamment Peur sur la ville. On pourrait ajouter que I… comme Icare n’atteint probablement pas le niveau des Trois Jours du Condor, de Sidney Pollack, qui reste le modèle du genre, et qui fut tourné après le scandale du Watergate. Le film de Verneuil n’a pas non plus la profondeur de Cadavres exquis, de Francesco Rosi, dans lequel Lino Ventura enquêtait sur des crimes politiques commis dans l’Italie des « années de plomb ».

Malgré toutes ces réserves, I… comme Icare tient le spectateur en haleine. Grâce à son habituel savoir-faire, Verneuil sut, à l’époque, toucher un large public en réalisant un film qui est avant tout un divertissement, et non un film engagé à la Costa-Gavras.

On sent bien que Montand prit à cœur son rôle de procureur justicier qui fait avancer la vérité. Il n’hésita pas à porter une perruque blanche et des lunettes rondes, qui le vieillissaient quelque peu.

La partition d’Ennio Morricone s’insère parfaitement dans l’intrigue, notamment dans une scène clé au cours de laquelle les ténèbres se dissipent. C’est le contre-exemple même de musique plaquée artificiellement à un film.

Les extérieurs furent tournés dans la Ville Nouvelle de Cergy et dans le quartier de La Défense, dont l’urbanisme, à la fin des années soixante-dix, paraissait futuriste. Les tours et les immeubles anonymes qu’on aperçoit dans le décor permettent au spectateur d’imaginer que l’action se situe en Amérique, en Europe ou ailleurs.

Avec le recul des années, les images de l’attentat demeurent saisissantes. Quand on voit le président Jarry, debout dans sa décapotable, serrant des mains avant de s’effondrer tout à coup, on pense moins, de nos jours, à l’assassinat de Kennedy qu’à l’attentat contre Jean-Paul II, lequel eut lieu en mai 1981, soit dix-huit mois après la sortie du film.

I… comme Icare, d’Henri Verneuil, 1979, avec Yves Montand, Jacques Seyrès, Roger Planchon, Jacques Denis, Jean-François Garreaud et Jean Négroni, DVD JPO Films.

08:36 Publié dans Film, Policier, thriller, suspense | Tags : i… comme icare, verneuil, montand, jacques seyrès, roger planchon, jacques denis, jean-françois garreaud, jean négroni, morricone | Lien permanent | Commentaires (0)

02/10/2017

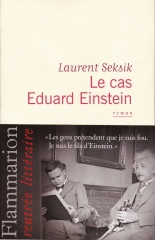

Le Cas Eduard Einstein, de Laurent Seksik

Les petitesses du génie du siècle

Le Cas Eduard Einstein

Auréolé de son prix Nobel de physique, Albert Einstein épousa toutes les justes causes de son temps. Mais, dans la vie privée, il ne se montra guère à la hauteur de sa réputation, et délaissa son fils cadet, Eduard, déclaré fou. Le livre de Laurent Seksik offre une étude passionnante de la folie.

Pour certains, ce serait une famille normale : il y avait un papa, une maman et des enfants. Et pourtant cette famille ne fut vraiment pas dans la norme. Le père, Albert Einstein, lauréat du prix Nobel de physique, fut considéré comme le génie du siècle ; Max Planck l’appelait « notre nouveau Galilée ». Il épousa les justes causes de son époque : il s’opposa au nazisme et brava la Gestapo ; en 1939, il écrivit personnellement au président Roosevelt pour lui apporter de précieuses informations sur la bombe atomique, puis il lui écrivit à nouveau, en 1945, pour le supplier de ne pas faire usage de la bombe ; il soutint le combat des Noirs américains et s’engagea personnellement contre la ségrégation… Bref, cet homme fut de tous les combats de son temps.

Dans sa vie, Albert Einstein eut tous les courages, sauf un, celui de s’occuper de sa femme et de ses enfants, notamment de son fils cadet, Eduard, déclaré fou. Il ne se sentait en rien responsable de son état psychique ; car, comme le rapporte Laurent Seksik, pour le grand homme, « il est des problèmes auxquels on ne peut rien. On ne peut blâmer ni soi ni personne. [Albert Einstein] range dans cette catégorie le mal qui frappe Eduard. » Après avoir passé des années en Amérique loin de son fils cadet, Albert Einstein n’hésita pas à affirmer, comme pour se donner bonne conscience, que s’il cherchait à le revoir, il ne ferait qu’aggraver son état.

Dans sa vie, Albert Einstein eut tous les courages, sauf un, celui de s’occuper de sa femme et de ses enfants, notamment de son fils cadet, Eduard, déclaré fou. Il ne se sentait en rien responsable de son état psychique ; car, comme le rapporte Laurent Seksik, pour le grand homme, « il est des problèmes auxquels on ne peut rien. On ne peut blâmer ni soi ni personne. [Albert Einstein] range dans cette catégorie le mal qui frappe Eduard. » Après avoir passé des années en Amérique loin de son fils cadet, Albert Einstein n’hésita pas à affirmer, comme pour se donner bonne conscience, que s’il cherchait à le revoir, il ne ferait qu’aggraver son état.

Einstein ordonna à sa femme de détruire

toute correspondance attestant la naissance de Lieserl

Cette histoire de famille singulière remonte au début du XXe siècle, quand Einstein fit la connaissance de Mileva Marvic, étudiante comme lui à l’Ecole polytechnique de Zürich. Il avait vingt ans, elle était un peu plus âgée que lui ; il était juif, elle était orthodoxe ; et sur le plan physique, elle était fragile et souffrait d’une infirmité : elle était boiteuse. Mais Mileva était très intelligente. Elle avait été la seule fille de sa promotion admise à l’Ecole polytechnique, et elle était également la seule fille du département de physique et de mathématiques. D’un point de vue intellectuel, elle n’avait rien à envier à Albert. Elle était tellement brillante que, selon certains, c’est elle qui, dans le couple, était le véritable génie. Pour illustrer ce propos, Laurent Seksik imagine, dans une ville de Serbie, une scène au cours de laquelle Mileva prend un taxi ; le chauffeur, apprenant son identité, lui déclare : « Allez, vous pouvez me le dire, le sieur Einstein a tout volé ! C’est vous qui avez tout inventé. La relativité et tout le tralala ! »

Albert et Mileva eurent un premier enfant, Lieserl, née en 1902. L’enfant ayant été conçue hors des liens du mariage, ils l’abandonnèrent. Elle mourut de la scarlatine peu après. Comme l’écrit Seksik, « une chape de plomb recouvrait cette disparition. » La pierre tombale de Lieserl ne comportait pas de nom, et Albert ordonna à Mileva de détruire toute correspondance attestant la naissance de l’enfant. Mais Mileva ne tint pas sa promesse, elle n’eut pas la force de brûler toutes les lettres, ce qui a permis, en 1985, de révéler l’existence de cette petite fille.

Une fois marié, le couple eut deux fils, Hans-Albert et Eduard. En 1914, Albert abandonna sa femme et ses enfants, puis se remaria avec une cousine de son ex-femme.

Le petit Eduard, dont la naissance avait été un calvaire pour sa mère, se révéla un enfant doué et précoce, qui avait lu toute la bibliothèque de son père. En 1930, il était étudiant en première année de médecine quand il fut atteint de schizophrénie. Il perdit la maîtrise de ses gestes, gifla sa mère et se mit à avoir d’étranges visions.

Dès lors Mileva consacra toute son énergie à Eduard. Elle essaya presque tout pour le guérir et n’hésita pas à lui faire prendre des risques. Elle le conduisit à Vienne dans la clinique du Dr Sakel, un médecin réputé pour pratiquer une thérapie audacieuse. Le Dr Sakel plonge ses patients dans le coma pendant trois heures ; ils perdent tout contrôle d’eux-mêmes et sont pris de spasmes ; et, après le calvaire qu’ils ont subi, « l’âme, certifie le médecin, revient apaisé. » Et il conclut : « C’est un mal pour un bien. »

Une fois installé aux Etats-Unis,

Einstein n’évoqua jamais l’existence de ses fils

De son côté, que fit Albert Einstein pour son fils cadet ? Rien, ou si peu. En 1933, alors qu’il était en partance pour l’Amérique, Albert s’arrêta à Zurich et fit ses adieux à Eduard. « Mon fils, concédait le génie du siècle, est le seul problème sans solution. » Il estimait n’être pour rien dans sa schizophrénie, la maladie provenant, selon lui, de la famille de Mileva. Une fois installé aux Etats-Unis, il n’évoqua jamais l’existence de ses fils, de crainte d’être amené à parler de la maladie du cadet, « la honte de la famille ». Il ne chercha jamais à revoir Eduard, resté en Europe. Comme l’écrit Seksik : « La seule idée de voir Eduard le terrifie lui, son propre père. »

Eduard passa l’essentiel de son existence enfermé dans un asile de Zurich. Délaissé par son père, il déclara à un journaliste : « Avoir pour père le génie du siècle ne m’a jamais servi à rien. »

Avec Le Cas Eduard Einstein, Laurent Seksik, qui est lui-même médecin, livre une étude passionnante sur la mesquinerie et les petitesses d’un grand esprit, et sur les limites, assez floues somme toute, entre la normalité et la folie.

Le Cas Eduard Einstein, de Laurent Seksik, 2013, éditions Flammarion (épuisé) et collection J’ai lu.

09:03 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : le cas eduard einstein, einstein, laurent seksik | Lien permanent | Commentaires (0)

25/09/2017

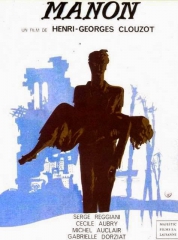

Manon, de Clouzot

Manon Lescaut au XXe siècle

Manon

Clouzot a transposé le roman de l’abbé Prévost dans la France de l’après guerre. Les personnages sont profondément amoraux et se livrent à toutes sortes de trafic. Cécile Aubry est pleine de fraicheur et de spontanéité dans son personnage de fille facile.

Vers l’âge de douze ans, Henri-Georges Clouzot avait lu Manon Lescaut, le célèbre roman de l’abbé Prévost, publié au XVIIIe siècle. Devenu cinéaste, il eut l’idée d’en faire un film. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il travailla à l’adaptation du livre et, plutôt que de tourner un film en costumes, il préféra moderniser l’intrigue et la transposer au XXe siècle. Dès lors, son Manon devint un film sur la génération des jeunes de la guerre et de l’après-guerre.

Manon Lescaut est une jeune fille accusée d’avoir eu, sous l’Occupation, une amourette avec un Allemand. A la Libération, elle est menacée de faire les frais d’une justice expéditive. Elle ne doit son salut qu’à l’intervention d’un résistant du nom de Des Grieux. Ils tombent amoureux l’un de l’autre. Décidés à unir leurs destins, ils montent à Paris rejoindre Léon Lescaut, frère aîné de Manon. Malgré les restrictions, le garçon arrive à « se débrouiller » ; il vit dans le confort grâce à la relation qu’il entretient avec monsieur Paul, dont il est le collaborateur. M. Paul est un profiteur de guerre qui a fait fortune sous l’Occupation, et dont le commerce continue de prospérer grâce aux pénuries de l’après-guerre.

Manon Lescaut est une jeune fille accusée d’avoir eu, sous l’Occupation, une amourette avec un Allemand. A la Libération, elle est menacée de faire les frais d’une justice expéditive. Elle ne doit son salut qu’à l’intervention d’un résistant du nom de Des Grieux. Ils tombent amoureux l’un de l’autre. Décidés à unir leurs destins, ils montent à Paris rejoindre Léon Lescaut, frère aîné de Manon. Malgré les restrictions, le garçon arrive à « se débrouiller » ; il vit dans le confort grâce à la relation qu’il entretient avec monsieur Paul, dont il est le collaborateur. M. Paul est un profiteur de guerre qui a fait fortune sous l’Occupation, et dont le commerce continue de prospérer grâce aux pénuries de l’après-guerre.

Très vite Manon envie l’aisance dans laquelle évolue son frère, qui tire profit de différents trafics. Décidée à l’imiter, elle entre dans l’entourage de M. Paul et fait valoir ses avantages auprès de clients fortunés. Elle se livre à ses activités en cachette de Des Grieux. Quand celui-ci apprend la vérité, il ressent une grande souffrance et fait une scène à Manon. Mais la jeune fille parvient à l’apitoyer et à le convaincre qu’elle est ainsi : elle n’aime pas la misère et n’est pas née pour travailler, elle veut s’amuser, briller et danser. Pour garder Manon, des Grieux se résigne à fermer les yeux sur son comportement ; et lui-même, parce qu’il faut bien gagner de l’argent d’une manière ou d’une autre, il se lance dans des trafics juteux.

Comme dans le roman, les personnages du film, notamment Manon, sont profondément amoraux. La jeune fille n’a pas conscience de mal agir, elle a besoin de beaucoup d’argent pour vivre, et se débrouille comme elle peut pour s’en procurer. Est-ce sa faute si son principal atout réside dans les charmes dont l’a dotée la nature ?

Moins de cinq ans après la Libération,

Clouzot ose montrer des femmes tondues

Manon est interprétée par Cécile Aubry, alors âgée de moins de vingt ans ; elle fait plus jeune que son âge et ressemble à une femme-enfant. Clouzot l’avait repérée au cours Simon et avait été ébloui par sa spontanéité alliée à la souplesse de son corps, due à la pratique de la danse. Il la dressa et en fit une comédienne. Dans le livre Clouzot cinéaste, de Jean-Louis Bocquet et Marc Godin, Cécile Aubry se rappelle que, dans le cadre de la préparation du tournage, elle se rendait plusieurs fois par semaine au domicile de Clouzot : « Il m’a tout appris, quelques fois durement. Pour me faire articuler, il me faisait lire des pages de Proust, parfois de vingt à trente fois de suite. J’étais un élève devant son professeur. J’obéissais. » C’est sur le plateau de Manon, en dirigeant Cécile Aubry, que Clouzot acquit la réputation de tyranniser ses acteurs.

A l’origine, Serge Reggiani devait jouer Des Grieux, tandis que Michel Auclair devait jouer Léon Lescaut. Mais, quand Clouzot prit conscience de la petite taille de Cécile Aubry et de sa fragilité, il préféra, pour des raisons de crédibilité, inverser les rôles. Reggiani, mince et souple, devint Lescaut, et Michel Auclair, au physique avantageux de jeune premier, se vit attribuer le rôle de Des Grieux.

Clouzot était ravi de diriger des jeunes acteurs, qu’il était en mesure de façonner à sa guise, comme s’il avait entre les mains de la pâte à modeler ; ce qu’il n’avait pas pu faire précédemment, quand il dirigeait Louis Jouvet ou Pierre Fresnay.

Plus qu’un drame, Manon est aussi une étude de mœurs sur la société de l’après-guerre. Clouzot, plutôt que de magnifier la Libération et de glorifier ses héros, insiste sur le côté sordide des règlements de compte. Il ose montrer à l'écran des femmes tondues moins de cinq ans après les faits. Les Français qu’il montre sont des profiteurs qui se livrent à des trafics en tous genres ; et l’officier américain qui intervient dans l’histoire ne vaut pas mieux : il vend au marché noir des surplus de l’armée américaine et même de la pénicilline. Clouzot évoque également l’émigration des juifs vers la Palestine ; leur transport en mer offre à des capitaines de navire peu scrupuleux, l’occasion de s’enrichir à bon compte. Encore une fois, Clouzot fait une peinture peu reluisante de l’humanité, et sa vision noire du monde lui fut reprochée.

Manon est un film captivant, à l’exception peut-être de la séquence finale qui aurait gagné à être raccourcie de quelques minutes. Le personnage de Manon est attachant, tant Cécile Aubry fait preuve de fraicheur et de naïveté. Son personnage de fille facile annonce les rôles que Brigitte Bardot allait jouer quelques années plus tard, notamment dans La Vérité, sous la direction du même Clouzot.

Manon, d’Henri-Georges Clouzot, 1948, avec Serge Reggiani, Cécile Aubry, Michel Auclair et Raymond Souplex, DVD M6 Vidéo.

08:47 Publié dans Drame, Etude de moeurs, Film | Tags : manon, clouzot, reggiani, cécile aubry, michel auclair, raymond souplex | Lien permanent | Commentaires (0)