29/04/2024

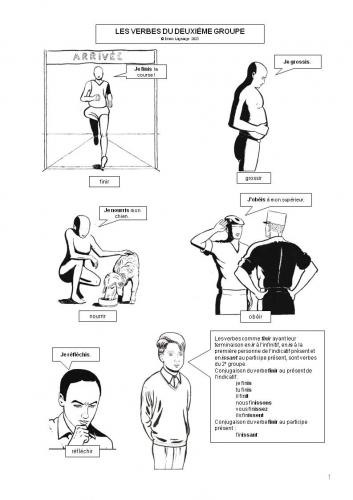

Les verbes du deuxième groupe

10:39 | Tags : deuxième groupe, verbes, français, bande dessinée, french, comic strip | Lien permanent | Commentaires (0)

08/04/2024

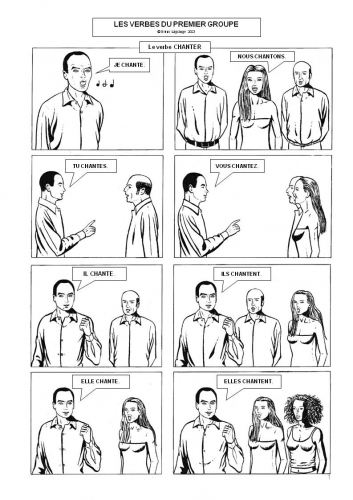

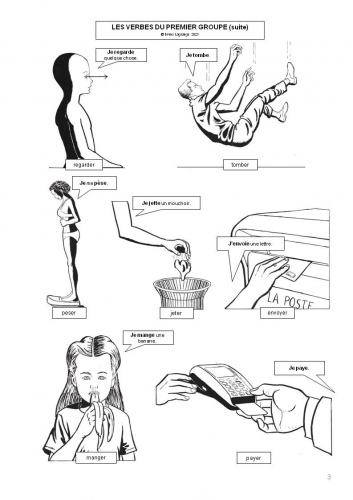

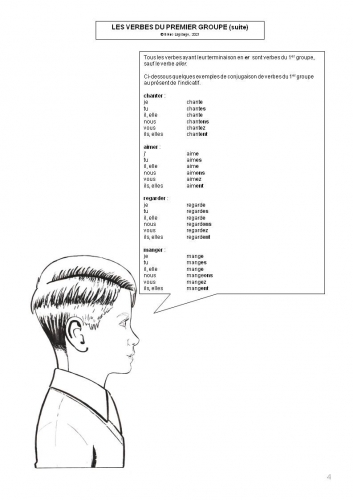

Les verbes du premier groupe

08:28 | Tags : premier groupe, verbes, français, bande dessinée, comic strip, french | Lien permanent | Commentaires (0)

25/03/2024

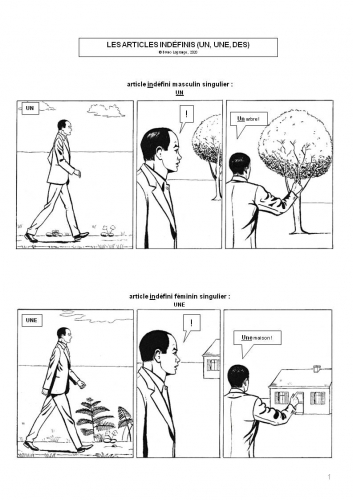

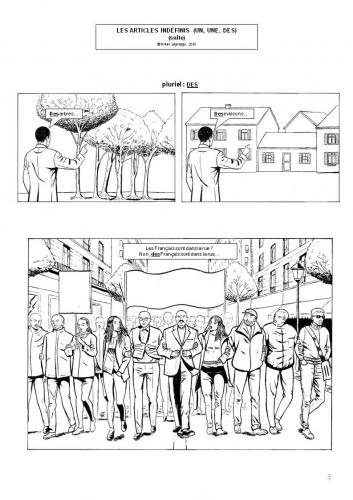

Les articles indéfinis (un, une, des)

11:39 | Tags : articles indéfinis, grammaire, français, bande dessinée, french, comic strip, grammar | Lien permanent | Commentaires (0)