13/02/2017

M. Klein, de Losey

Film kafkaïen sur l’indifférence

M. Klein

Alain Delon interprète Robert Klein, un être oisif qui, sous l’Occupation, enrichit sa collection de tableaux sur le dos des juifs. Il est indifférent au monde qui l’entoure, jusqu’au jour où il est confondu avec un homonyme juif. Sa vie bascule alors dans l’absurde. M. Klein est le meilleur film dans lequel a tourné Alain Delon à quarante ans passés.

Paris, sous l’Occupation. Robert Klein est un homme d’une quarantaine d’années, séduisant et élégant, qui aime les femmes et les tableaux. Quand une œuvre d’art lui plaît, il l’acquiert. Ces temps-ci des vendeurs se présentent régulièrement à son domicile. Certains d’entre eux ont hâte de conclure la transaction, tant ils ont besoin de liquidités. Dès qu’il détecte une certaine fébrilité chez son interlocuteur, Robert Klein fait ce que ferait n’importe quel autre acheteur à sa place : il en profite pour tirer le prix à la baisse ; lui, il n’est pas pressé d’acheter.

M. Klein achète des tableaux à des juifs qui ont besoin d’argent pour quitter la France. Il est bien conscient de la précarité de leur situation, mais il n’est en rien responsable des persécutions dont ils sont victimes. Il n’est pas antisémite ; il est bon citoyen et fait confiance aux institutions de son pays. D’ailleurs il tient à respecter les formes et rédige un acte de vente qu’il fait signer par l’autre partie. Il considère ne spolier personne, puisque son interlocuteur reste libre de renoncer à la transaction, tant qu’il n’a pas apposé sa signature.

M. Klein achète des tableaux à des juifs qui ont besoin d’argent pour quitter la France. Il est bien conscient de la précarité de leur situation, mais il n’est en rien responsable des persécutions dont ils sont victimes. Il n’est pas antisémite ; il est bon citoyen et fait confiance aux institutions de son pays. D’ailleurs il tient à respecter les formes et rédige un acte de vente qu’il fait signer par l’autre partie. Il considère ne spolier personne, puisque son interlocuteur reste libre de renoncer à la transaction, tant qu’il n’a pas apposé sa signature.

Un jour, Robert Klein reçoit dans son courrier le dernier numéro des Nouvelles juives. Le bandeau du journal porte son nom et son adresse. Aussitôt Robert croit à une mauvaise plaisanterie faite par l’un de ses amis, qui l’aurait à son insu abonné au journal.

Préférant par prudence rectifier la situation, il se rend à la rédaction des Nouvelles juives pour demander à ce que son nom soit enlevé de la liste des abonnés. Sur place, il apprend avec stupéfaction que le fichier a été saisi par la préfecture de police. Il se présente à l’administration, qui lui confirme que son nom figure sur la liste, mais avec une adresse qui n’est pas la sienne. Il existe à Paris un autre Robert Klein, qui lui est juif et qui joue de son homonymie pour brouiller les pistes.

Dès lors, Robert n’a plus qu’une idée en tête : retrouver l’autre pour tirer l’affaire au clair. Mais l’autre se révèle insaisissable. A chaque fois que Robert est sur le point de mettre la main sur lui, il lui échappe.

Parallèlement, la préfecture de police soupçonne Robert de ne pas être « français-français ». S’il veut échapper à toute persécution, il doit absolument authentifier ses origines non juives.

Klein ne manifeste aucune compassion à l’égard d’autrui,

il est égoïste, mais n’a pas mauvaise conscience

« Le thème de M. Klein, déclara Losey, c’est l’indifférence. » Robert Klein est effectivement indifférent au monde qui l’entoure. C’est un oisif qui vit au milieu de ses tableaux, dans son vaste appartement parisien. La guerre n’affecte guère sa vie quotidienne. Il continue de mener à bien son activité de collectionneur comme s’il était en temps de paix. C’est un être froid, incapable d’éprouver la moindre émotion. Il ne manifeste aucune compassion à l’égard d’autrui, il est égoïste, mais n’a pas mauvaise conscience. Après tout, il ne cause du tort à personne et n’est pas un être qu’on peut qualifier de mauvais.

Le film de Losey porte aussi sur le thème de la curiosité. Robert Klein veut absolument savoir qui est cet homonyme juif avec qui il est confondu. Il veut d’autant plus satisfaire sa curiosité que les connaissances de l’autre Robert Klein ne cessent de lui dire qu’il lui ressemble physiquement. L’autre est à ses yeux devenu son double, il est comme une ombre qui se dérobe à chaque fois qu’il croit le saisir.

« SAVOIR laisse notre faible organisation dans un perpétuel état de calme », disait le vieil antiquaire de La Peau de chagrin de Balzac. Or Robert Klein ne sera apaisé que quand il saura, c’est-à-dire dès qu’il aura son double en face de lui, et qu’il aura pu le dévisager en le regardant droit dans les yeux. Sa curiosité devient tellement forte qu’elle aura raison de lui et finira par le faire entrer, lui l’individualiste, dans la tragédie collective.

Il ne faut pas chercher la vraisemblance dans ce film kafkaïen

Ce film a un côté kafkaïen. Robert Klein est victime d’une situation absurde : il est soupçonné d’être juif alors que c’est lui-même qui a signalé son cas à la préfecture de police. Mais, comme le lui fait observer le commissaire chargé de l’enquête, « ce ne serait pas la première fois que quelqu’un se montre pour mieux se cacher. »

Les scènes avec Robert sont entrecoupées, à intervalles réguliers, de séquences montrant l’administration préparer la rafle du Vel-d’Hiv. Dans ces séquences entièrement muettes, la bureaucratie est comme un monstre froid qui fait preuve de minutie dans la mise au point de l’opération.

Il ne faut pas chercher la vraisemblance dans ce film kafkaïen. Il contient de nombreuses coïncidences qui sont volontaires, et l’histoire se passe en hiver alors que la rafle du Vel-d’Hiv eut lieu en été. Il y a même une dimension onirique dans ce film qui peut s’apparenter à un conte, notamment quand Robert, sur les traces de son double, se rend la nuit dans un mystérieux château.

M. Klein fut mal accueilli par certains critiques, et Losey en fut affecté. Il se vit néanmoins décerner les Césars du meilleur film et de la meilleure réalisation, en 1977.

Le traitement de l’image par Losey est ici particulièrement fluide. Alain Delon, le visage impassible, est envoûtant dans le rôle de Robert Klein. Il s’agit là du meilleur film dans lequel il a tourné à quarante ans passés.

M. Klein apparaît comme un film contenant bien des mystères et des étrangetés. Le spectateur a besoin de le voir et de le revoir sans fin, pour en percer les secrets.

M. Klein, de Joseph Losey, 1976, avec Alain Delon, Suzanne Flon, Jeanne Moreau, Michael Lonsdale, Jean Bouise et Louis Seigner, DVD StudioCanal.

08:33 Publié dans Drame, Film, Histoire | Tags : m. klein, losey, delon, suzanne flon, jeanne moreau, michael lonsdale, jean bouise, louis seigner | Lien permanent | Commentaires (0)

16/01/2017

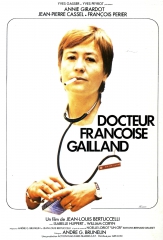

Docteur Françoise Gailland, de Jean-Louis Bertucelli

Annie Girardot en lutte contre le cancer

Docteur Françoise Gailland

Annie Girardot est au sommet de sa carrière quand elle tourne Docteur Françoise Gailland. Elle s’identifie pleinement à cette femme volontaire et libérée qui affronte le cancer. Ce film, qui donne une leçon d’espoir, accrut la popularité de l’actrice.

A sa sortie, en 1976, Docteur Françoise Gailland fit date. Pour la première fois dans l’histoire du cinéma, un film évoquait clairement le cancer, cette terrible maladie dont on n’osait à peine prononcer le nom. Les malades eux-mêmes ignoraient bien souvent la nature du mal dont ils souffraient, tant les médecins, à l’époque, étaient réticents à leur avouer la vérité.

Au départ il y eut un livre, Un cri, de Noëlle Loriot (écrivain également connu sous le nom de plume de Laurence Oriol) qui racontait, sous forme romancée, l’histoire authentique d’une femme médecin d’un hôpital parisien, qui avait survécu à un cancer. Noëlle Loriot envoya son livre à Annie Girardot, qui aussitôt voulut le porter à l’écran. On comprend que l’actrice se soit enthousiasmée pour le personnage de Françoise Gailland, qui a tant de points communs avec elle. Annie Girardot, fille de sage-femme et ancienne élève-infirmière, connaissait bien le milieu médical ; et, comme Françoise Gailland, c’était une femme dynamique et émancipée.

Au départ il y eut un livre, Un cri, de Noëlle Loriot (écrivain également connu sous le nom de plume de Laurence Oriol) qui racontait, sous forme romancée, l’histoire authentique d’une femme médecin d’un hôpital parisien, qui avait survécu à un cancer. Noëlle Loriot envoya son livre à Annie Girardot, qui aussitôt voulut le porter à l’écran. On comprend que l’actrice se soit enthousiasmée pour le personnage de Françoise Gailland, qui a tant de points communs avec elle. Annie Girardot, fille de sage-femme et ancienne élève-infirmière, connaissait bien le milieu médical ; et, comme Françoise Gailland, c’était une femme dynamique et émancipée.

Ce film a tout d’abord une valeur historique sur la société et la médecine des années soixante-dix. Les centres hospitaliers universitaires, fruits de la réforme Debré, sont sortis de terre et font dorénavant partie du paysage des grandes villes. Ils sont équipés en appareils d’imagerie médicale, qui aujourd’hui apparaissent bien rudimentaires. Les malades ne sont plus rassemblés dans une salle commune, mais répartis dans des chambrées de cinq ou six. On fume encore beaucoup à l’hôpital, y compris dans les chambres : le docteur Françoise Gailland elle-même fume « comme un pompier » et n’hésite pas à proposer une cigarette à un malade.

Françoise Gailland est bien placée pour succéder à l’actuel chef de service, dont elle a été l’étudiante ; mais elle a deux handicaps : d’abord elle est femme, et ensuite elle ne mène pas une vie de famille « convenable ». Elle est certes mariée, qui plus est à un haut fonctionnaire du Quai-d’Orsay ; le couple habite un hôtel particulier et mène une vie de grands bourgeois ; mais ils font chambre à part, et chacun reste libre de fréquenter qui il veut. Ils ont deux enfants : un garçon et une fille. Le garçon a les cheveux longs et la fille prend la pilule ; ils s’opposent à leurs parents représentant la génération précédente, et leur reprochent de faire preuve d’hypocrisie en restant mariés dans le seul but de sauvegarder les apparences.

Françoise Gailland vit à cent à l’heure et se croit indestructible

Dans la première partie du film, Françoise Gailland est une femme qui respire la santé. Elle vit à cent à l’heure et se croit indestructible, presqu’immortelle. Au milieu de son équipe et de ses patients, elle est la « patronne », sans qui rien ne se fait et qui résout tous les problèmes. En réalité, elle se donne tant aux autres qu’elle finit par oublier sa propre personne, et son activisme incessant l’empêche de prendre du recul avec elle-même. Or, depuis quelques temps, elle tousse de plus en plus fréquemment. Après un malaise, elle se résout à se faire faire une radio des poumons, par simple précaution.

Ce jour-là, l’examen terminé, elle récupère ses clichés pour en prendre connaissance. Elle est toute seule, dans un local du service de radiologie. Elle a accroché aux murs les clichés et s’apprête à les examiner, quand un collègue survient et entre dans la pièce. Apercevant les radios et ignorant que ce sont celles de Françoise Gailland, il déclare : « C’est moche ! » Il diagnostique une opacité suspecte au niveau du lobe supérieur gauche et dit parier sur un cancer, tout en précisant à Françoise Gailland qu’elle n’osera pas dire la vérité à son patient. Et le collègue repart comme il était venu. Cette scène est la plus forte du film.

Par sa peur face à la maladie,

Françoise Gailland apparaît très humaine

Françoise Gailland l’indestructible apparaît alors très humaine en ayant peur de la maladie. Elle qui a réponse à tout ne sait comment faire part de la nouvelle à ses proches. Jusqu’ici les malades c’étaient ses patients, c’étaient les autres, mais ce n’était pas elle. Quand elle trouve enfin la force d’annoncer la nouvelle à son mari, elle éclate en sanglots et lui déclare : « Je suis malade, j’ai peur… »

Avec les infirmières les rôles sont maintenant inversés. Auparavant, en tant que patronne, elle leur donnait des ordres ; maintenant, en tant que malade, elle est tenue de leur obéir.

Bien que consciente de la gravité de son état, elle reste une battante et se raccroche à l’espoir de guérison, espoir qui n’est pas insensé. Elle accepte de se faire opérer, et c’est elle qui choisit le collègue qui l’opérera. En dépit de son statut de femme libérée, elle a alors besoin que son mari et ses enfants soient unis autour d’elle pour la soutenir dans l’épreuve.

Docteur Françoise Gailland contribua à l’évolution du regard que la société portait sur le cancer. L’objectif du film n’était pas d’effrayer le spectateur. L’angoisse est certes palpable, mais aucune scène pénible et aucune image crue ne sont infligées au spectateur pour le convaincre des ravages de la maladie. Le personnage de Françoise Gailland invite chacun à garder l’espoir et la volonté dans l’épreuve.

Une réserve peut être émise sur ce film : à sa sortie, il pouvait donner l’impression qu’il y avait le Cancer avec un « C » majuscule, c’est-à-dire qu’il existait une seule forme de cancer. De nos jours, on a davantage conscience qu’il y a des cancers au pluriel, qui présentent différents niveaux de gravité.

Annie Girardot prête toute son énergie au personnage de Françoise Gailland. François Périer joue son mari, Jean-Pierre Cassel son amant, et Isabelle Huppert sa fille. Annie Girardot se vit décerner le César de la meilleure actrice à la cérémonie de 1977, et le film, régulièrement diffusé à la télévision, accrut sa popularité. Docteur Françoise Gailland reste l’un des rôles les plus marquants de l’actrice, alors au sommet de sa carrière. Peut-être s’agit-il du personnage auquel elle s’est le plus identifiée.

Docteur Françoise Gailland n’est certainement pas un film majeur de l’histoire du cinéma, mais c’est un film à voir, rien que pour la prestation d’Annie Girardot.

Docteur Françoise Gailland, de Jean-Louis Bertucelli, 1975, avec Annie Girardot, François Périer, Jean-Pierre Cassel, Suzanne Flon et Isabelle Hupert, DVD Wild Side Video.

08:38 Publié dans Etude de moeurs, Film, Société | Tags : docteur françoise gailland, jean-louis bertucelli, annie girardot, françois périer, jean-pierre cassel, suzanne flon, isabelle hupert | Lien permanent | Commentaires (0)

03/03/2014

Un crime au Paradis, de Jean Becker

Un régal d’humour noir

Un crime au Paradis

Le film de Jean Becker est un régal d’humour noir. Jacques Villeret interprète un cultivateur qui exploite le domaine du Paradis. Il est tyrannisé par sa femme, jouée par Josiane Balasko. Il va la tuer et sera défendu aux assises par un avocat interprété par André Dussolier. Les acteurs sont truculents à souhait.

Fils du grand cinéaste Jacques Becker, Jean Becker est devenu, lui aussi, réalisateur. Il a obtenu un succès public en 1983, avec L’Eté meurtrier. Dans les années 1990 et 2000, il s’est spécialisé dans les films de terroir que ses détracteurs jugent passéistes et franchouillards. Il est vrai que Jean Becker a tendance à nous présenter une France qui n’existe plus. Chez lui, pas de supermarché et guère de grands ensembles. Un crime au paradis, tourné en 2004, n’échappe pas à la règle. L’histoire se passe dans un village « traditionnel » au cœur duquel on trouve une épicerie et des petits commerces. Précisons toutefois que le film est censé se dérouler en 1980 ; le spectateur comprend vite que Becker a choisi cette année-là parce que la peine de mort était encore en vigueur en France.

Jacques Villeret joue le rôle d’un cultivateur. Il exploite un domaine qui s’appelle le Paradis. Sa femme, Josiane Balasko, le tyrannise et fait de sa vie un enfer. Elle lui crève les quatre pneus de sa voiture, prétend avoir uriné dans sa soupe et, un jour, sacrilège, elle jette au feu le trésor de son mari : sa collection de timbres. Pour Villeret, c’en est trop. Un soir, au journal télévisé, il entend un célèbre avocat, joué par André Dussolier, qui s’est fait un nom en obtenant l’acquittement de ses clients accusés de meurtres.

Jacques Villeret joue le rôle d’un cultivateur. Il exploite un domaine qui s’appelle le Paradis. Sa femme, Josiane Balasko, le tyrannise et fait de sa vie un enfer. Elle lui crève les quatre pneus de sa voiture, prétend avoir uriné dans sa soupe et, un jour, sacrilège, elle jette au feu le trésor de son mari : sa collection de timbres. Pour Villeret, c’en est trop. Un soir, au journal télévisé, il entend un célèbre avocat, joué par André Dussolier, qui s’est fait un nom en obtenant l’acquittement de ses clients accusés de meurtres.

Villeret le rencontre en consultation et, lors de l’entretien, fait mine d’avoir déjà tué sa femme. Dussolier le presse de questions, il lui demande des détails sur les circonstances du crime, afin de savoir si un acquittement est envisageable (Dussolier : « Vous avez tué votre femme avec un couteau ? […] Bien, vous l’auriez empoisonnée, il y aurait eu préméditation. »). En réalité, Villeret adapte ses réponses en fonction de ce que l’avocat veut entendre. Dussolier définit la stratégie à suivre sans savoir qu’il est en train de renseigner son client sur un crime qu’il n’a pas encore commis. Fort des conseils de son avocat, obtenus sur un malentendu, Villeret rentre au Paradis et passe à l’acte.

Ce film, nouvelle version de celui de Sacha Guitry intitulé La Poison, est un régal. Le spectateur s’amuse beaucoup, à condition de ne pas être rétif à l’humour noir. Les acteurs sont truculents à souhait, ce qui est devenu rare dans le cinéma contemporain. Villeret est on ne peut plus naïf, Balasko est délicieusement odieuse, Suzanne Flon, dans le rôle de la maîtresse (d’école), est la douceur même, et Dussolier donne l’impression d’avoir été avocat toute sa vie. A l’audience de la cour d’assises, il a fort à faire dans le duel qui l’oppose à Daniel Prévost, très sérieux dans son rôle d’avocat général qui requiert, « sans haine mais sans faiblesse », la peine capitale pour l’accusé. Le tribunal ressemble à un cirque dans lequel les numéros d’artistes se succèdent. Dussolier nous donne une leçon : devant la Justice, la victoire revient à la partie qui bluffe le mieux.

Un crime au Paradis, de Jacques Becker (2004), avec Jacques Villeret, Josiane Balasko, André Dussolier, Suzanne Flon et Daniel Prevost, DVD Paramount.

09:10 Publié dans Comédie, Film | Tags : un crime au paradis, jacques becker, villeret, balasko, dussolier, suzanne flon, daniel prevost | Lien permanent | Commentaires (0)