29/05/2017

La Comtesse aux pieds nus, (The Barefoot Contessa), de Mankiewicz

Cendrillon au XXème siècle

La Comtesse aux pieds nus

(The Barefoot Contessa)

Une jeune femme nommée Maria Vargas devient une grande actrice de cinéma. Elle réussit sa vie professionnelle, mais échoue dans sa vie personnelle. Bercée d’illusions, elle découvre à ses dépens que la vie n’est pas un conte de fées. Ava Gardner trouve dans ce film le meilleur rôle de sa carrière. Mankiewicz, qui s’est inspiré du conte de Cendrillon, arrive, une fois de plus, à manipuler le spectateur.

Il était une fois une jeune femme qui rêvait de rencontrer son prince charmant. Née dans une famille pauvre d’Espagne, elle avait pour habitude, étant enfant, de se réfugier pieds nus dans la fange, pour échapper aux bombardements de la Guerre civile. Toute petite, elle rêvait déjà de l’Amour, du Grand Amour. Parvenue à l’âge adulte, elle devint danseuse dans un cabaret de Madrid. C’est là qu’elle fit la connaissance d’Harry Dawes, metteur en scène et scénariste réputé d’Hollywood.

Dawes agit pour le compte du grand producteur Kirk Edwards, qui souhaiterait qu’elle fasse des essais dans le cadre de la préparation d’un film. Trop contente d’échapper à son destin médiocre, Maria Vargas donne son accord et suit Dawes en Amérique. Les essais sont concluants, un premier film est tourné, et très vite elle devient une étoile du grand écran. Femme désirable et désirée, elle a tout pour être heureuse et peut croire que sa vie va ressembler à un conte de fées. Elle apprendra à ses dépens que la réalité est plus rude qu’elle ne le croit.

Dawes agit pour le compte du grand producteur Kirk Edwards, qui souhaiterait qu’elle fasse des essais dans le cadre de la préparation d’un film. Trop contente d’échapper à son destin médiocre, Maria Vargas donne son accord et suit Dawes en Amérique. Les essais sont concluants, un premier film est tourné, et très vite elle devient une étoile du grand écran. Femme désirable et désirée, elle a tout pour être heureuse et peut croire que sa vie va ressembler à un conte de fées. Elle apprendra à ses dépens que la réalité est plus rude qu’elle ne le croit.

En premier lieu, si le producteur Kirk Edwards a souhaité la rencontrer, c’est moins en raison de son talent que pour la conquérir. Les raisons professionnelles qu’il avance ne sont qu’un prétexte pour tomber toute femme qu’il convoite. Kirk Edwards est un millionnaire et avant tout un héritier, un enfant gâté, qui doit sa fortune à son père. Attendu qu’il paie de sa poche les films qu’il produit, Kirk Edwards s’arroge tous les droits : il traite Harry Dawes en valet et fait valoir son droit de posséder Maria comme n’importe quel bien qu’il a acheté. La conduite de Kirk Edwards à son égard est pour elle l’occasion d’une première déception.

Après s’être refusée à lui, elle le quitte pour un autre millionnaire du nom d’Alberto Bravano. Bravano est aussi oisif que Kirk Edwards, mais il est moins hypocrite. Alors que le producteur est fier de la fortune dont il n’a fait qu’hériter, Bravano se montre plus lucide en reconnaissant que, quand on possède déjà cent millions, il n’y a aucun mérite à gagner dix millions supplémentaires : « C’est l’enfance de l’art », conclut-il. Dès qu’il prend conscience que Maria lui résiste, il n’insiste pas, du moment que les apparences sont sauves ; car peu lui importe de ne pas posséder Maria, tant que le monde entier croit qu’elle est à lui. Bravano est ce genre d’homme qui pense que ce qui compte dans la vie, ce n’est pas ce qu’on est, mais l’image qu’on donne de soi. Pour Maria, sa rencontre avec cet homme sans manière et sans retenue aura été l’occasion d’une nouvelle déception.

Après ces deux désillusions, Maria a enfin l’immense bonheur de trouver son prince charmant en la personne du comte Torlato. C’est un authentique aristocrate, ultime rejeton d’une grande famille italienne. Homme distingué et élégant, il lui propose de mener une vie de princesse dans un vaste palais. Maria est conquise et se jette dans ses bras. Elle l’épouse et devient comtesse Torlato, rendant ainsi sa vie conforme à son rêve. Mais ne se berce-t-elle pas à nouveau d’illusions ? A-t-elle pris le temps d’apprendre à connaître le comte et d’aller au-delà des apparences ?

Un film est sensé,

tandis que la vie est insensée

Dans ce film, il est maintes fois fait référence à Cendrillon. Et, ainsi que Mankiewicz l’a affirmé à plusieurs reprises, La Comtesse aux pieds nus est une version moderne du conte. Maria va de désillusions en désillusions et peine à comprendre que la vie n’est pas un conte de fées. Elle est une éternelle insatisfaite qui n’arrive pas à trouver le bonheur. Son accomplissement professionnel est complet – c’est une vedette reconnue -, mais elle ne s’estime pas comblée tant qu’elle ne sera pas arrivée à s’accomplir en tant que femme, dans sa vie personnelle. Et c’est là qu’est l’échec. Elle n’est pas arrivée à se satisfaire de ce que la vie lui apportait.

Le personnage d’Harry Dawes est le double cinématographique de Mankiewicz. Comme lui, il est à la fois réalisateur et scénariste. C’est un être désabusé. Assez ironiquement, il s’adresse directement au spectateur pour le prévenir que ce qu’il regarde n’est pas un film, mais la réalité. Or, ajoute Dawes, « un film est sensé, tandis que la vie est insensée. » Pendant que Maria s’aveugle, lui, il voit venir la tragédie approcher à grands pas ; car il est doté d’un sixième sens commun aux metteurs en scène et aux romanciers, qui fait d’eux des voyants et les placent au-dessus du commun.

Le plan d’ouverture au cimetière

ne prend toute sa dimension qu’à la fin du film

Chez Mankiewicz, les millionnaires de la jet-set sont des êtres vulgaires, qui ont des manies de nouveaux riches et qui se croient tout permis. Les aristocrates ont certes des manières plus policées, mais, en réalité, ils ne valent guère mieux : ils sont en constante représentation et ne savent que donner des ordres aux larbins. Mankiewicz montre, dans un casino de la Côte d’Azur, un prétendant à un trône quelconque d’Europe : ses interlocuteurs lui parlent avec déférence et le traitent en vrai roi, alors que c’est un être pathétique qui ne règne que sur les tables de jeu.

En comparaison, le comte Torlato apparaît d’emblée comme un être supérieur ; et rien ne laisse supposer que le mariage qu’il propose à Maria dissimule une union funèbre. Il ne se préoccupe guère de son sort à elle et de ce qui pourrait lui arriver ; prenant prétexte de la devise de la famille : « Che sarà sarà » (« Ce qui doit advenir adviendra »), il décide de mettre les événements appelés à s’enchaîner sur le compte de la fatalité. Maria ne comprend pas qu’elle a épousé un homme névrosé et morbide, et se trompe en croyant qu’il se résignera à ce qu’elle conçoive un enfant avec un domestique. Le comte Torlato n’est certainement pas l’équivalent italien de Lord Chaterley. Dès lors, le drame est inéluctable.

Ce film est passionnant à plus d’un titre. Le dialogue de Mankiewicz est brillant. Il se peut qu’il y ait des spectateurs pour le trouver trop encombrant, et c’est vrai qu’il est abondant, probablement trop abondant. Cependant ce film ne saurait être réduit à du théâtre filmé ; car, comme à son habitude, Mankiewicz use habilement de l’image pour manipuler le spectateur. Ainsi, la scène d’ouverture, relative à l’enterrement de Maria, ne prend toute sa dimension qu’à la fin du film, quand, de retour au cimetière, le plan s’élargit, dévoilant au spectateur des éléments que le réalisateur s’était bien gardé de lui montrer au début. Mankiewicz développe là tout un art du cadrage.

Humphrey Bogart interprète le personnage d’Harry Dawes. Bien que ne jouant pas un « privé », il traîne un imperméable Burberry qui rend sa silhouette aisément reconnaissable. Ava Gardner trouve probablement dans le personnage de Maria le meilleur rôle de sa carrière. Elle est inoubliable quand elle danse pieds nus au milieu des bohémiens.

La Comtesse aux pieds nus (The Barefoot Contessa), de Joseph L. Mankiewicz, 1954, avec Humphrey Bogart, Ava Gardner, Edmond O’Brien, Marius Goring, Valentina Cortesa et Rossano Brazzi, DVD 20th Century Fox.

PS : la devise des Torlato, « Che sarà sarà », a inspiré la chanson Que sera sera, chantée par Doris Day dans L’Homme qui en savait trop (The Man who knew too much), d’Hitchcock.

10:46 Publié dans Drame, Film | Tags : la comtesse aux pieds nus, the barefoot contessa, mankiewicz, bogart, ava gardner, edmond o’brien, marius goring, valentina cortesa, rossano | Lien permanent | Commentaires (0)

27/02/2017

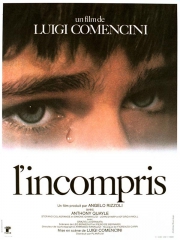

L'Incompris, de Comencini

Film d’une infinie tristesse

L’Incompris

A l’annonce de la mort de sa mère, Andrea, un garçon d’une dizaine d’années, ne manifeste aucune émotion, ce qui déconcerte son père, qui le prend pour un être insensible, et qui désormais ne voit plus en lui que ses défauts. Après avoir été sous-estimé, L’Incompris valut à Comencini un succès international. Son film est un drame universel, qui bouleverse le spectateur.

Tourné en 1966, L’Incompris fut présenté au festival de Cannes en 1967 et sortit à Paris au cœur de l’été 1968 ; la critique y vit un simple mélodrame et se montra sévère, si bien que le film ne marqua pas les esprits et fut vite oublié. En 1978, à l’occasion d’une rétrospective Comencini, l’ensemble de son œuvre ressortit en France. L’Incompris bouleversa alors les spectateurs, ce qui valut à Comencini un succès international. Il se produisit même un fait exceptionnel dans l’histoire de la critique : des journalistes se ravisèrent ; ainsi Jacques Siclier, critique à Télérama, fit amende honorable en reconnaissant avoir manqué de « clairvoyance » dix ans plus tôt et qualifia L’Incompris de « très beau film ».

Le film de Comencini est l’adaptation très libre de Misunderstood, roman de Florence Montgomery, publié à Londres en 1869. Le réalisateur et ses scénaristes transférèrent l’histoire en Italie, la modernisèrent et la remanièrent profondément.

Le film de Comencini est l’adaptation très libre de Misunderstood, roman de Florence Montgomery, publié à Londres en 1869. Le réalisateur et ses scénaristes transférèrent l’histoire en Italie, la modernisèrent et la remanièrent profondément.

Après la mort de sa femme, sir Edward Duncombe, consul de Grande-Bretagne à Florence, retrouve ses deux enfants qu’il avait laissés à des amis. A l’aîné, Andrea, âgé d’une dizaine d’années, qu’il juge suffisamment mûr, il annonce la nouvelle, tout en lui demandant de faire croire à son petit frère, Milo, que leur mère est partie en voyage. Quand son père lui parle, Andrea ne le regarde pas et ne manifeste aucune émotion, comme si son esprit était ailleurs. Déconcerté par son absence de réaction, le consul ne voit plus en lui que ses défauts, il se met à le rabrouer et réserve son affection au cadet dont la grâce et la fragilité lui rappellent sa chère disparue.

Une rivalité mimétique oppose

le cadet à l’aîné

Dans ce film, seule la fin est mélodramatique, l’essentiel de l’intrigue étant bâti sur des petits faits de la vie quotidienne : un tournoi de judo perdu ; deux enfants à bicyclette qui s’accrochent à un autocar pour aller plus vite ; une bande de magnétophone qui disparaît ; un enfant trempé après avoir joué avec un tuyau d’arrosage…

Andrea et Milo s’aiment et jouent beaucoup ensemble. Le cadet admire son aîné, mais une rivalité mimétique l’oppose à lui. Milo se montre jaloux, notamment quand il voit que leur père pense à faire entrer Andrea dans le monde des adultes. Or le cadet est un enfant malicieux qui parvient constamment à ses fins. Son frère aîné est le premier à céder à ses exigences.

Le père donne systématiquement raison à Milo et a arrêté un jugement définitif sur la personnalité d’Andrea en le cataloguant en être insensible à la souffrance. Il est vrai que les circonstances se montrent particulièrement défavorables : dès que le consul tente de se rapprocher de son fils aîné, il se produit à chaque fois un incident qui le conforte dans son jugement initial, si bien qu’il finit par se désintéresser complètement de lui. S’il avait été moins centré sur ses propres problèmes, il aurait observé que les petits gestes de nervosité du garçon trahissent une agitation intérieure.

Le spectateur lui-même ne se méprend-il pas sur la personnalité d’Andrea ? Il croit d’abord avoir affaire à un être plein de vitalité et résilient, avant de découvrir que, contrairement aux apparences, c’est un garçon secret et sensible.

Andrea est renvoyé dans sa solitude. Les gouvernantes et les domestiques constituent un entourage artificiel. La villa familiale, maison du malheur, a des allures de prison dorée. Seule une escapade dans un cinéma de quartier permet à Andrea d’entrer en interaction avec le monde extérieur. Mais il souffre de n’avoir personne à qui se confier. Quand il est mortifié que son père ne le croit pas, il en est réduit à soliloquer devant le portrait de sa mère accroché au salon.

Très tôt naît chez Andrea la volonté de mourir

Suite à la mort de leur mère, les deux frères ont des attitudes très différentes. Le petit, Milo, vit dans l’instant présent, il manifeste une forte capacité d’oubli et n’a déjà plus qu’un souvenir ténu de leur mère qu’il n’a guère connue, si bien qu’il s’adapte facilement à la situation nouvelle. Andrea, lui, a presque déjà une réaction d’adulte, il prend conscience de l’irréversibilité de la perte de leur mère et ne s’en accommode pas. Mis à part son portrait, ne reste d’elle qu’une bande audio dans laquelle elle dit un poème. Cette bande sera malencontreusement effacée, faisant disparaître à jamais la voix de la jeune femme. Ce qui était n’est plus.

Très tôt naît chez Andrea la volonté de mourir. La pensée persistante que sa mère est morte, a annihilé en lui la peur de la mort. La seule perspective qu’il entrevoit est d’aller rejoindre sa mère là où elle est. Dès lors, il s’adonne à un jeu dangereux par lequel il cherche la mort.

L’Incompris est remarquablement interprété. Anthony Quayle, acteur shakespearien souvent condamné aux seconds rôles au cinéma, trouva dans ce film un personnage à sa mesure. Il a de la prestance dans le rôle du consul, qu’il interprète avec finesse. Pour jouer l’incompris, Comencini trouva un garçon doté d’une forte personnalité. Dans son livre Enfance, vocation, expériences d’un cinéaste, il évoque leur première rencontre :

Pour le rôle d’Andrea, je voulais un enfant d’une dizaine d’années, beau, sensible, avec un caractère ombrageux qui pouvait faire de lui un être introverti et, selon le titre du film, facilement « incompris ». Nous avions passé toute la ville [de Florence] au peigne fin sans le trouver, quand nous décidâmes de revenir frapper à la porte d’un appartement où personne ne nous avait ouvert. Cette fois encore notre coup de sonnette resta sans réponse, mais un voisin nous dit que l’enfant de la maison était en train de jouer au ballon sur une place du voisinage. Nous l’aperçûmes de loin et nous nous dîmes en nous approchant : « C’est lui ! »

Le dialogue fut sans équivoques : « Tu veux faire du cinéma ?

- Non. »

En fait il joua le rôle, probablement parce que sa mère y tenait.

Assez étrangement, dans la version française, les prénoms sont transformés - Andrea devenant Jonathan -, et les enfants sont doublés par des adultes, ce qui ne sert pas le film. Pour cette raison, il est préférable de le voir en version italienne, même si Anthony Quayle, ayant joué en anglais, est doublé dans les deux versions.

La musique de Mozart, extraite du concerto pour piano n° 23 - K 488, ajoute une note supplémentaire d’infinie tristesse à ce drame universel.

L’Incompris, de Luigi Comencini, 1966, avec Anthony Quayle, Stefano Colagrande, Simone Giannozzi et John Sharp, DVD Carlotta Films.

09:02 Publié dans Drame, Film | Tags : comencini, anthony quayle, stefano colagrande, simone giannozzi, john sharp, l’incompris | Lien permanent | Commentaires (1)

13/02/2017

M. Klein, de Losey

Film kafkaïen sur l’indifférence

M. Klein

Alain Delon interprète Robert Klein, un être oisif qui, sous l’Occupation, enrichit sa collection de tableaux sur le dos des juifs. Il est indifférent au monde qui l’entoure, jusqu’au jour où il est confondu avec un homonyme juif. Sa vie bascule alors dans l’absurde. M. Klein est le meilleur film dans lequel a tourné Alain Delon à quarante ans passés.

Paris, sous l’Occupation. Robert Klein est un homme d’une quarantaine d’années, séduisant et élégant, qui aime les femmes et les tableaux. Quand une œuvre d’art lui plaît, il l’acquiert. Ces temps-ci des vendeurs se présentent régulièrement à son domicile. Certains d’entre eux ont hâte de conclure la transaction, tant ils ont besoin de liquidités. Dès qu’il détecte une certaine fébrilité chez son interlocuteur, Robert Klein fait ce que ferait n’importe quel autre acheteur à sa place : il en profite pour tirer le prix à la baisse ; lui, il n’est pas pressé d’acheter.

M. Klein achète des tableaux à des juifs qui ont besoin d’argent pour quitter la France. Il est bien conscient de la précarité de leur situation, mais il n’est en rien responsable des persécutions dont ils sont victimes. Il n’est pas antisémite ; il est bon citoyen et fait confiance aux institutions de son pays. D’ailleurs il tient à respecter les formes et rédige un acte de vente qu’il fait signer par l’autre partie. Il considère ne spolier personne, puisque son interlocuteur reste libre de renoncer à la transaction, tant qu’il n’a pas apposé sa signature.

M. Klein achète des tableaux à des juifs qui ont besoin d’argent pour quitter la France. Il est bien conscient de la précarité de leur situation, mais il n’est en rien responsable des persécutions dont ils sont victimes. Il n’est pas antisémite ; il est bon citoyen et fait confiance aux institutions de son pays. D’ailleurs il tient à respecter les formes et rédige un acte de vente qu’il fait signer par l’autre partie. Il considère ne spolier personne, puisque son interlocuteur reste libre de renoncer à la transaction, tant qu’il n’a pas apposé sa signature.

Un jour, Robert Klein reçoit dans son courrier le dernier numéro des Nouvelles juives. Le bandeau du journal porte son nom et son adresse. Aussitôt Robert croit à une mauvaise plaisanterie faite par l’un de ses amis, qui l’aurait à son insu abonné au journal.

Préférant par prudence rectifier la situation, il se rend à la rédaction des Nouvelles juives pour demander à ce que son nom soit enlevé de la liste des abonnés. Sur place, il apprend avec stupéfaction que le fichier a été saisi par la préfecture de police. Il se présente à l’administration, qui lui confirme que son nom figure sur la liste, mais avec une adresse qui n’est pas la sienne. Il existe à Paris un autre Robert Klein, qui lui est juif et qui joue de son homonymie pour brouiller les pistes.

Dès lors, Robert n’a plus qu’une idée en tête : retrouver l’autre pour tirer l’affaire au clair. Mais l’autre se révèle insaisissable. A chaque fois que Robert est sur le point de mettre la main sur lui, il lui échappe.

Parallèlement, la préfecture de police soupçonne Robert de ne pas être « français-français ». S’il veut échapper à toute persécution, il doit absolument authentifier ses origines non juives.

Klein ne manifeste aucune compassion à l’égard d’autrui,

il est égoïste, mais n’a pas mauvaise conscience

« Le thème de M. Klein, déclara Losey, c’est l’indifférence. » Robert Klein est effectivement indifférent au monde qui l’entoure. C’est un oisif qui vit au milieu de ses tableaux, dans son vaste appartement parisien. La guerre n’affecte guère sa vie quotidienne. Il continue de mener à bien son activité de collectionneur comme s’il était en temps de paix. C’est un être froid, incapable d’éprouver la moindre émotion. Il ne manifeste aucune compassion à l’égard d’autrui, il est égoïste, mais n’a pas mauvaise conscience. Après tout, il ne cause du tort à personne et n’est pas un être qu’on peut qualifier de mauvais.

Le film de Losey porte aussi sur le thème de la curiosité. Robert Klein veut absolument savoir qui est cet homonyme juif avec qui il est confondu. Il veut d’autant plus satisfaire sa curiosité que les connaissances de l’autre Robert Klein ne cessent de lui dire qu’il lui ressemble physiquement. L’autre est à ses yeux devenu son double, il est comme une ombre qui se dérobe à chaque fois qu’il croit le saisir.

« SAVOIR laisse notre faible organisation dans un perpétuel état de calme », disait le vieil antiquaire de La Peau de chagrin de Balzac. Or Robert Klein ne sera apaisé que quand il saura, c’est-à-dire dès qu’il aura son double en face de lui, et qu’il aura pu le dévisager en le regardant droit dans les yeux. Sa curiosité devient tellement forte qu’elle aura raison de lui et finira par le faire entrer, lui l’individualiste, dans la tragédie collective.

Il ne faut pas chercher la vraisemblance dans ce film kafkaïen

Ce film a un côté kafkaïen. Robert Klein est victime d’une situation absurde : il est soupçonné d’être juif alors que c’est lui-même qui a signalé son cas à la préfecture de police. Mais, comme le lui fait observer le commissaire chargé de l’enquête, « ce ne serait pas la première fois que quelqu’un se montre pour mieux se cacher. »

Les scènes avec Robert sont entrecoupées, à intervalles réguliers, de séquences montrant l’administration préparer la rafle du Vel-d’Hiv. Dans ces séquences entièrement muettes, la bureaucratie est comme un monstre froid qui fait preuve de minutie dans la mise au point de l’opération.

Il ne faut pas chercher la vraisemblance dans ce film kafkaïen. Il contient de nombreuses coïncidences qui sont volontaires, et l’histoire se passe en hiver alors que la rafle du Vel-d’Hiv eut lieu en été. Il y a même une dimension onirique dans ce film qui peut s’apparenter à un conte, notamment quand Robert, sur les traces de son double, se rend la nuit dans un mystérieux château.

M. Klein fut mal accueilli par certains critiques, et Losey en fut affecté. Il se vit néanmoins décerner les Césars du meilleur film et de la meilleure réalisation, en 1977.

Le traitement de l’image par Losey est ici particulièrement fluide. Alain Delon, le visage impassible, est envoûtant dans le rôle de Robert Klein. Il s’agit là du meilleur film dans lequel il a tourné à quarante ans passés.

M. Klein apparaît comme un film contenant bien des mystères et des étrangetés. Le spectateur a besoin de le voir et de le revoir sans fin, pour en percer les secrets.

M. Klein, de Joseph Losey, 1976, avec Alain Delon, Suzanne Flon, Jeanne Moreau, Michael Lonsdale, Jean Bouise et Louis Seigner, DVD StudioCanal.

08:33 Publié dans Drame, Film, Histoire | Tags : m. klein, losey, delon, suzanne flon, jeanne moreau, michael lonsdale, jean bouise, louis seigner | Lien permanent | Commentaires (0)