07/03/2016

Richie, de Richard Descoings

Le roman d’un être hors-norme

Richie

Directeur de Sciences-po Paris de 1996 à sa mort survenue en 2012, Richard Descoings, dit Richie, transforma la vénérable institution en business school à la française. Débordant d’initiatives, il fut adulé de certains de ses étudiants. Mais sa gestion fut très contestée, il ne vit plus de limite à son pouvoir et se lança dans une fuite en avant. Le livre de Raphaëlle Bacqué se lit comme un roman.

Qu’on le veuille ou non, Richard Descoings aura transformé Sciences-po en profondeur et en fut le refondateur. Il aura donné une nouvelle jeunesse à l’Institut d’études politiques de Paris, en le métamorphosant en business school à la française et en y introduisant la discrimination positive. A ce titre, il aura créé le débat et aura servi de modèle, ou de contre-modèle, aux spécialistes de l’éducation. Qui plus est, il aura été adulé par certains de ses élèves. Le soir de son décès, en 2012, les journaux télévisés montrèrent des scènes de chagrin collectif : des étudiants rassemblés dans le hall de l’école pleuraient celui qu’ils appelaient Richie. C’est l’image d’un gourou qui apparaissait ce jour-là.

Pourtant rien n’était écrit, si l’on en croit Raphaëlle Bacqué. La journaliste a recueilli des témoignages de condisciples de l’Ena qui firent partie de la même promotion que Richard Descoings, et la plupart ne se souviennent guère de lui. L’un d’eux évoque un garçon transparent qui ne prenait jamais la parole. Cependant, en dépit de sa discrétion, Richard Descoing sortit brillamment dixième de sa promotion et choisit le Conseil d’Etat. Le jeune haut fonctionnaire qu’il est, mène déjà une double vie, selon Raphaëlle Bacqué : « Côté pile, c’est un bûcheur contraint par les règles de l’ambition. Côté face, un oiseau de nuit, amateur de fêtes, d’ombres secrètes et de garçons. Il a partagé sa vie entre la carrière et le plaisir. Enarque le jour, il est homo de minuit à l’aurore. »

Pourtant rien n’était écrit, si l’on en croit Raphaëlle Bacqué. La journaliste a recueilli des témoignages de condisciples de l’Ena qui firent partie de la même promotion que Richard Descoings, et la plupart ne se souviennent guère de lui. L’un d’eux évoque un garçon transparent qui ne prenait jamais la parole. Cependant, en dépit de sa discrétion, Richard Descoing sortit brillamment dixième de sa promotion et choisit le Conseil d’Etat. Le jeune haut fonctionnaire qu’il est, mène déjà une double vie, selon Raphaëlle Bacqué : « Côté pile, c’est un bûcheur contraint par les règles de l’ambition. Côté face, un oiseau de nuit, amateur de fêtes, d’ombres secrètes et de garçons. Il a partagé sa vie entre la carrière et le plaisir. Enarque le jour, il est homo de minuit à l’aurore. »

Au début des années 80, il découvre le Sida, dont on commence peu à peu à parler. Il rejoint Aides, qui vient d’être fondée, s’investit au sein de l’association et se rend dans les hôpitaux, visiter les malades ; il « se dit qu’il a plus appris auprès d’eux que dans cette école du pouvoir qu’il s’est acharné à intégrer. »

Au Conseil d’Etat, il rencontre Guillaume Pépy. Tous d’eux, écrit Raphaëlle Bacqué, « se font naturellement la courte échelle pour grimper les échelons du pouvoir. » Alors que Guillaume Pépy rejoint la SNCF, Richard Descoings, lui, n’est guère intéressé par le monde de l’entreprise, « qui le laisse froid ». Ayant gardé une certaine nostalgie de ses années d’études à Sciences-po, il y retourne pour épauler son directeur, le bouillant Alain Lancelot. En 1996, Lancelot quitte l’école et, après avoir fait de Descoings son dauphin, l’impose comme successeur. Richard Descoings a trente-huit ans et déborde de projets. Bientôt il déclare au sujet de Sciences-po : « Je veux en faire un Harvard à la française. » Dès lors, les réformes se succèdent à un rythme échevelé. Quand, en 2000, Claude Allègre, ministre de l’Education nationale, fait adopter la réforme « LMD » (« Licence, Master, Doctorat »), qui aligne l’enseignement supérieur français sur le modèle anglo-saxon, Richard Descoings est enthousiaste. Il s’empresse d’appliquer la réforme et décide, dans son école, de faire passer la scolarité de trois à cinq ans. « Mais comment occuper les étudiants durant ces deux années supplémentaires ? » se demande-t-on alors. Richard Descoings et son équipe ont l’idée de leur faire passer un an à l’étranger. Et lui, qui parle mal l’anglais et n’aime pas voyager, prend des cours d’anglais et voyage en avion pour aller vendre à l’étranger son école si hexagonale et si parisienne.

Son projet de discrimination positive

place Descoings au cœur de la polémique

Peut-être parce qu’il a en tête son demi-frère, qui n’a pas bénéficié des mêmes chances à son début dans la vie, Richard Descoings, l’enfant des beaux quartiers de Paris, veut faire entrer à Sciences-Po des jeunes issus de milieux défavorisés. S’inspirant de l’affirmative action (discrimination positive) à l’américaine, il décide d’ouvrir son école à des élèves issus de lycées de Zep (Zone d’éducation prioritaire). Annonçant la mesure, le journal Le Monde titre « Sciences-po s’ouvre aux élèves défavorisés en les dispensant de concours ». Cette formule crée une onde de choc rue Saint-Guillaume et place Descoings au cœur de la polémique. Mais il n’en a cure et défend son projet contre vents et marées. Jack Lang, ministre de l’Education nationale, lui apporte son soutien, et, au final, le projet de discrimination positive voit le jour. Descoings a gagné la partie.

L’homme ne s’arrête pas là. Parallèlement à la mise en place de la discrimination positive, il alourdit considérablement le montant des frais de scolarité et multiplie les écoles au sein de l’IEP : école de communication, école de droit, école d’affaires internationales… A chaque fois les entreprises sont sollicitées et apportent volontiers leur obole. Il multiplie aussi les antennes de province payées par les collectivités locales : Nancy, Dijon, Poitiers, Menton, Le Havre et Reims. L’Ecole étant financée par l’Etat, Descoings se montre fin politique en associant à sa gestion les grands corps : Conseil d’Etat, Cour des comptes, Inspection des finances… Des représentants de ces hautes institutions siègent au conseil d’administration de Sciens-po. « Et tous ont des heures d’enseignement ! » se félicite Descoings.

Etourdi par son succès, Descoing s’exclame :

« Je m’assieds sur les règlements ! »

Raphaëlle Bacqué montre bien comment, étourdi par son succès, Richard Descoings n’a plus vu de limites à son pouvoir au sein de l’Ecole. Il vit entouré de sa cour et distribue les prébendes à ses favoris. Il a développé un système opaque de compléments de rémunération et d’allègement de charges d’enseignement. Quand l’un de ses collaborateurs s’inquiète du manque de transparence du mode de recrutement et de rémunération, Descoings s’exclame : « Je m’assieds sur les règlements ! »

Pendant toutes ces années-là, Richard Descoings ne laisse personne indifférent, que ce soit parmi les professeurs ou les étudiants. Avec le développement d’Internet, il prend l’habitude des réseaux sociaux. « Sur Facebook, écrit Raphaëlle Bacqué, l’intraitable patron "tchatche" comme ses étudiants, abréviations et fautes d’orthographe comprises. » Il ne manque jamais les fêtes étudiantes et entretient une proximité particulière avec certains élèves. Un jour un sociologue déclare : « La nouvelle génération a besoin de rock stars, elle en a trouvé une en Richard Descoings. »

Le livre de Raphaëlle Bacqué se lit comme un roman. Elle montre en quoi Richard Descoings fut une personnalité hors-norme, qui ne faisait rien comme les autres. Ainsi, en 2004, il se maria religieusement en l’église Saint-Sulpice et eut pour témoin de mariage son compagnon ! Raphaëlle Bacqué ne fait pas l’impasse sur sa dépendance à l’alcool et ses problèmes de santé. Au-delà, il est fascinant de constater à quel point Richard Descoings aura été suivi aveuglément par une bonne partie des élites, qui s’empressaient de répondre à ses désirs, sans prendre conscience de la fuite en avant dans laquelle il avait fini par s’engager.

Richie, de Raphaëlle Bacqué, 2015, éditions Grasset.

07:30 Publié dans Biographie, portrait, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Livre, Société | Tags : richie, raphaëlle bacqué, richard descoings | Lien permanent | Commentaires (0)

04/01/2016

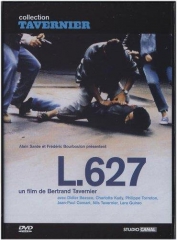

L627, de Tavernier

Immersion dans une brigade des Stups

L627

A sa sortie, en 1992, L627 dépoussiérait l’image de la police en montrant le travail au quotidien d’une brigade des Stupéfiants. Le film faisait apparaître la misère matérielle des policiers et l’obsession de la hiérarchie pour les résultats chiffrés. Plus de vingt ans après, le réalisateur Bertrand Tavernier se dit fier de son film.

L627 n’est pas un film policier comme les autres. L’intrigue traditionnelle fait défaut, il n’y pas de fil d’Ariane. Au lieu d’emmener le spectateur d’un point A à un point B, Tavernier lui fait partager la vie quotidienne d’une brigade de policiers. Il a coécrit son scénario avec Michel Alexandre, un ancien enquêteur, et le résultat fait penser aux reportages d’immersion que la télévision affectionne tant depuis quelques années. Mais, attention, L627 est bien une fiction, avec des personnages inventés pour la circonstance.

Lucien Marguet est le personnage principal du film. Après avoir été un temps dans un commissariat d’arrondissement, il est affecté aux Stups en tant qu’enquêteur de deuxième classe. Le spectateur découvre la brigade avec les yeux de Marguet ; et ce qui frappe d’abord, c’est le manque de moyens. Les policiers sont parqués dans un étroit module préfabriqué. Ils sont sous-équipés en matériels ; ainsi leurs véhicules tombent souvent en panne. Les frais d’enquête sont remboursés le plus souvent avec retard, et en liquide. L’obsession de la hiérarchie, c’est de faire du chiffre. Pour être bien vu de ses supérieurs, un policier doit savoir bien mettre les bâtons dans les cases et faire les additions de façon à ce que les stats tombent juste. Les membres de la brigade se plaignent des lenteurs de la justice et de la lourdeur de la procédure qui rend leur action inefficace. Ainsi, dans une affaire, le Parquet réussit à égarer les pièces du dossier.

Lucien Marguet est le personnage principal du film. Après avoir été un temps dans un commissariat d’arrondissement, il est affecté aux Stups en tant qu’enquêteur de deuxième classe. Le spectateur découvre la brigade avec les yeux de Marguet ; et ce qui frappe d’abord, c’est le manque de moyens. Les policiers sont parqués dans un étroit module préfabriqué. Ils sont sous-équipés en matériels ; ainsi leurs véhicules tombent souvent en panne. Les frais d’enquête sont remboursés le plus souvent avec retard, et en liquide. L’obsession de la hiérarchie, c’est de faire du chiffre. Pour être bien vu de ses supérieurs, un policier doit savoir bien mettre les bâtons dans les cases et faire les additions de façon à ce que les stats tombent juste. Les membres de la brigade se plaignent des lenteurs de la justice et de la lourdeur de la procédure qui rend leur action inefficace. Ainsi, dans une affaire, le Parquet réussit à égarer les pièces du dossier.

Ce film, sorti au début des années quatre-vingt-dix, aura fait date en mettant en lumière la grande misère matérielle de la police et l’obsession du résultat (quantitatif), qui n’ont fait que s’amplifier depuis. Au-delà, l’intérêt de L627 est de montrer de l’intérieur le travail des policiers au quotidien. Leur tache n’est pas toujours spectaculaire, ils traitent plusieurs dizaines d’affaires en parallèle, ils s’égarent quelques fois sur des fausses pistes et ne savent pas à l’avance sur quel résultat, ou absence de résultat, ils déboucheront.

Dans L627, les policiers doivent se confondre

avec les truands qu’ils poursuivent

Par certains aspects, L627 peut faire penser à Serpico, de Sidney Lumet. En 1971, ce film montrait que le policier moderne ne devait plus être repérable à cent mètres à la ronde, avec son chapeau et son pardessus. Il devait, au contraire, se confondre avec les délinquants qu’il était chargé de poursuivre. Dans L627, les policiers sont à des années-lumière du commissaire Maigret. Ils s’habillent comme les truands, parlent le même langage et ont la même absence de manière. Les policiers ne sont pas du tout policés et ont du mal à résister à la tentation de se conduire en cow-boys. On les voit, lors d’une traque, faire irruption dans un lycée. Quand Mme le censeur, mise au courant de leur intrusion, se trouve en face d’eux, elle n’arrive pas à croire qu’elle a affaire à des policiers, tant elle est choquée de leur comportement et de leur accoutrement. Elle se permet une réflexion sur leur tenue, ce à quoi Marguet lui rétorque : « Ce n’est pas en costume trois-pièces qu’on arrête les dealers. » Bref, Marguet ne ressemble pas du tout à Maigret.

Le chef de la brigade, Dodo, n’est pas du tout distingué. Quand il est énervé, il frappe. Pour se détendre, il use d’un pistolet à eau et se montre capable de comportement encore plus puéril. Il est vrai que les policiers sont soumis à des moments de grande tension, si bien qu’ils ont besoin de se relâcher de temps en temps. Les heures de planque dans un sous-marin paraissent interminables et, quelques fois, ne débouchent sur rien. Une fin d’après-midi, enfermé dans la fourgonnette qui sert à la surveillance, Dodo est tellement pressé de finir sa journée qu’il ne résiste pas à la tentation de conclure, même prématurément, l’affaire qu’ils sont en train de suivre.

L’une des scènes les plus fortes du film se déroule dans une station de métro. Les policiers, équipés de talkies-walkies, ont monté un dispositif dans le but d’arrêter des dealers en flagrant délit. Il leur faut faire preuve de doigté, garder leur sang-froid et avoir des qualités de sportif.

En voyant ce film, on comprend aussi comment des policiers puissent franchir la ligne jaune, tant les limites sont floues. On voit Marguet laisser un peu de drogue à un indicateur qui le met sur la piste d’une grosse saisie, et lui-même s’est pris d’affection pour une toxicomane, Cécile, qu’il essaye de remettre sur le droit chemin.

Par sa longueur – plus de deux heures, comme souvent chez Tavernier – L627 peut rebuter plus d’un spectateur. Pourtant, ce film permet, mieux que n’importe quel reportage télévisé, de saisir le métier de policier et les difficultés de son exercice. Aujourd’hui Tavernier se dit fier de cette œuvre tournée en 1992. Il est vrai que, par bien des aspects, L627 n’a pas pris une ride.

L627, de Bertrand Tavernier, 1992, avec Didier Bezace, Jean-Pierre Comart, Charlotte Kady, Philippe Torreton, Jean-Roger Milo, Nils Tavernier, Lara Guirao et Claude Brosset, DVD StudioCanal.

07:30 Publié dans Film, Policier, thriller, suspense, Société | Tags : l627, tavernier, didier bezace, jean-pierre comart, charlotte kady, philippe torreton, jean-roger milo, nils tavernier, lara guirao, claude brosset | Lien permanent | Commentaires (0)

14/12/2015

L'Emprise, de Marc Dugain

La comédie humaine du pouvoir

L’Emprise

(Trilogie de l’emprise, tome 1)

L’Emprise est le tome 1 de la trilogie du même nom. Marc Dugain entend démonter les rouages du système politique français. Dans ce House of cards tricolore, les hommes politiques ne pensent qu’à l’Elysée, mais sont impuissants à régler les problèmes des Français. L’Emprise est riche à la fois en rebondissements et en réflexions.

A l’origine, L’Emprise devait être une série télévisée. Marc Dugain avait monté un projet qu’il avait proposé à une chaîne de télévision ; sur le modèle de House of cards dans sa version britannique, il avait prévu de tourner une fiction démontant les rouages du système politique français. Selon Dugain, son commanditaire eut une première réaction enthousiaste avant de se raviser et d’abandonner l’idée. Convaincu que son projet dérangeait, Dugain décida d’en faire une trilogie sous forme de livres. L’Emprise est à la fois le titre de la trilogie et de son tome 1.

L’Emprise tient du roman-feuilleton, les chapitres sont courts, riches en action et en rebondissements ; ils possèdent chacun leur unité, si bien qu’ils eussent pu être publiés dans la presse quotidienne, à la manière des romans du XIXème siècle. Dans cette comédie humaine qui se joue autour du pouvoir, il y a tout une galerie de portraits. Les personnages sont très nombreux, si bien que, comme chez Balzac, le lecteur se doit d’être attentif pour mémoriser leur nom et leur identité.

L’Emprise tient du roman-feuilleton, les chapitres sont courts, riches en action et en rebondissements ; ils possèdent chacun leur unité, si bien qu’ils eussent pu être publiés dans la presse quotidienne, à la manière des romans du XIXème siècle. Dans cette comédie humaine qui se joue autour du pouvoir, il y a tout une galerie de portraits. Les personnages sont très nombreux, si bien que, comme chez Balzac, le lecteur se doit d’être attentif pour mémoriser leur nom et leur identité.

Sans être top fastidieux, on peut citer les principaux personnages : Philippe Launay, candidat à l’élection présidentielle et favori des sondages ; Lubiak, son grand rival qui accepte de se retirer de la course à la candidature à condition que Launay s’engage à n’accomplir qu’un seul mandat ; Charles Volone, puissant président de la Française d’électricité ; son numéro deux, Humbert Deloire, au style de vie flamboyant, qui fait de nombreux déplacements en Chine ; Li, maîtresse de Deloire, jeune Chinoise qui s’adonne à la peinture. On peut encore citer Lorraine, agent de la DCRI, chargée de surveiller Li ; elle a un fils, Gaspard, un garçon de seize ans au comportement singulier.

Dans L’Emprise, il y a des meurtres, des accidents et beaucoup de coups bas. Il se peut que, par moments, le lecteur soit un peu perdu dans le dédale d’affaires politico-financières, mais il reste accroché à l’histoire, d’autant plus qu’aucune longue description ne vient casser le rythme. Dugain n’a peut-être pas un style relevé, ses phrases sont souvent saccadées, mais au moins elles sont claires et se comprennent dès la première lecture.

Vis-à-vis de la société, les hommes politiques

ne sont pas des meneurs, mais des suiveurs

Au-delà de toutes les péripéties contenues dans son histoire, Dugain propose toute une réflexion sur la société actuelle. Il montre des hommes politiques, Launay et Lubiak en tête, obsédés par la conquête de l’Elysée. Ils sont entourés de communicants et d’experts en sondage qui guident leurs choix en les sous-pesant. Ils ont peu de prise sur les événements et, face à la société et à ses évolutions, ils sont moins des meneurs que des suiveurs. Selon Dugain, Launay est lucide quand il constate l’inefficacité de l’action politique : « Il était conscient qu’une fois au sommet de l’Etat il ne pourrait rien changer en profondeur. Le pouvoir était désormais ailleurs, partiellement insaisissable, et le reprendre exigeait des sacrifices qu’on ne pouvait demander à personne dans le pays. Il se voyait au mieux l’arbitre pondéré entre des égoïsmes contradictoires et antagonistes dissimulant leur véritable nature sous des contours généreux. » Dans L’Emprise, les hommes politiques ne cessent d’avoir le mot « rassemblement » à la bouche, mais il s’agit seulement d’une incantation, car, dans la réalité, le mot qui représente le mieux l’état de fait, c’est le mot « impuissance ».

Dugain déplore que, depuis la chute du communisme, « l’avidité » soit devenu le seul modèle qui régisse la planète. D’ailleurs, du fait de leur avidité, ses hommes politiques traînent beaucoup de « casseroles » qui pourraient compromettre leurs ambitions. Assez pessimiste, Dugain met en garde les nations « civilisées » contre la Chine, qui, par sa puissance, menace les grands équilibres.

On peut se féliciter d’avoir en Dugain l’un des rares écrivains français contemporains capables d’écrire des fictions, destinées au grand public, permettant de comprendre la réalité d’une époque. Une fois L’Emprise refermé, on n’a qu’une seule envie, attaquer le tome II de la trilogie : Quinquennat.

L’Emprise (Trilogie de l’emprise, tome 1), de Marc Dugain, 2014, collection Folio.

07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), Policier, thriller, Société, XXe, XXIe siècles | Tags : l'emprise, trilogie de l'emprise, marc dugain | Lien permanent | Commentaires (0)