13/10/2014

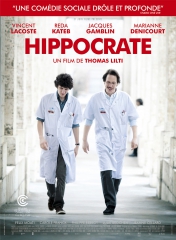

Hippocrate, de Thomas Lilti

Chronique d'un hôpital

Hippocrate

Benjamin, un garçon d’une vingtaine d’années, devient interne dans le service dirigé par son père. Peu à peu il découvre le quotidien d’un hôpital et le métier de médecin. Hippocrate, chronique d'un hôpital, est mieux qu'un documentaire. On y voit des praticiens exercer leur activité avec passion, mais au milieu de mille difficultés.

Cette fiction nous offre une plongée dans le monde de l’hôpital qu’aucun documentaire ne serait en mesure de nous proposer. Le spectateur pénètre au cœur d’un service, il accompagne les internes dans leur quotidien, il assiste aux réunions de l’équipe médicale et il est le témoin privilégié de la relation qui s’établit entre le patient et les soignants.

Benjamin Barois est un garçon de vingt-trois ans qui veut devenir médecin… comme son père, professeur réputé. C’est le service dirigé par ce dernier qu’il choisit naturellement pour son internat. Benjamin découvre la réalité de l’hôpital et apprend son métier.

Benjamin Barois est un garçon de vingt-trois ans qui veut devenir médecin… comme son père, professeur réputé. C’est le service dirigé par ce dernier qu’il choisit naturellement pour son internat. Benjamin découvre la réalité de l’hôpital et apprend son métier.

Peu à peu, en sa compagnie, le spectateur se rend compte que la médecine n’est pas une science exacte ; mais, après tout, est-ce même une science ? Comme le fait remarquer un interne à la famille d’un patient, on ne peut jamais être sûr à 100% de la manière dont va évoluer le malade. Il n’y a pas systématiquement unanimité de l’équipe médicale quand il s’agit d’établir un diagnostic. La disponibilité en lits entre en ligne de compte dans le choix du traitement. Une dame de quatre-vingt-huit ans, grabataire et atteinte d’un cancer généralisé, n’ira pas dans le service des soins palliatifs parce qu’il n’y a pas de place dans ledit service.

Certaines décisions sont prises dans l’urgence sans disposer de toutes les informations nécessaires. Ainsi le service réanimation se précipite-t-il de réanimer un malade sans avoir pris connaissance du dossier médical, qui précisait pourtant de ne pas tenter de réanimation sur le malade en question. Mais peut-on reprocher aux réanimateurs d’avoir œuvré au plus vite pour faire leur métier ?

Le stress est permanent. Les éclats de voix sont nombreux. Les fêtes et les plaisanteries de carabin sont là pour évacuer la tension. Pour se défouler, l’équipe médicale va même, en privé cependant, jusqu’à se moquer des patients. Mais, à la cantine, il est défendu, sous peine de gage, de parler des malades.

La pratique médicale nécessite un certain doigté. C’est un métier en partie manuel. Ainsi, pour effectuer une ponction lombaire, il ne faut pas hésiter à bien enfoncer l’aiguille, sinon, comme l’explique un interne plus expérimenté au jeune Benjamin, « on fait mal au patient et ça ne sert à rien. »

Le professeur Barois va jusqu’à couvrir

une négligence de son fils

Le chef de service est distant. Cela n’a rien d’étonnant, puisque c’est le Patron, c’est Monsieur le Professeur, c’est donc un être lointain et inaccessible. Le professeur Barois va jusqu’à couvrir une négligence de son fils, non parce que c’est son fils, mais parce qu’il appartient à la Famille, celle de l’hôpital, qui fait un métier soumis à mille difficultés.

L’équipe médicale doit traiter non seulement avec les patients, mais aussi avec leur famille. Une veuve de fraiche date débarque dans le service, soucieuse de savoir dans quelles conditions son mari est « DCD » (pour reprendre la mention figurant sur le dossier médical). Elle en vient à se demander si les médecins ont vraiment tout fait pour le sauver.

L’hôpital souffre d‘un manque cruel de moyens. Un ECG (Electrocardiogramme) ne peut être pratiqué suite à une panne de l’appareil, provoquant la mort d’un patient. Le service ne fonctionnerait pas sans la présence active des F.O.I., médecins étrangers Faisant Office d’Interne. Les administratifs ont pris le pouvoir à l’hôpital avec pour mission de réduire les trous dans la caisse. Ce sont des bureaucrates, froids gestionnaires en costume de ville, et les médecins ne les aiment pas du tout.

Le spectateur s’identifie sans mal à Benjamin Barois incarné par Vincent Lacoste. Jacques Gamblin, dans le rôle du professeur Barois, n’est pas très présent à l’écran, puisqu’il n’a jamais le temps, débordé qu’il est par sa fonction de chef de service. Mention spéciale pour Reda Kateb dans le rôle du F.O.I.. Quant à Marianne Denicourt, elle nous rappelle qu’à l’hôpital du XXIème siècle de plus en plus de médecins sont des femmes.

Ce film est un film intelligent qui humanise l’hôpital ; il montre des praticiens exerçant leur métier avec passion, mais au milieu de mille difficultés. En le voyant on peut penser à Un grand patron, d’Yves Ciampi, avec Pierre Fresnay. Seul petit bémol en ce qui concerne Hippocrate, à de rares moments la caméra bouge un petit peu trop.

Hippocrate, de Thomas Lilti, 2014, avec Vincent Lacoste, Reda Kateb, Jacques Gamblin et Marianne Denicourt, actuellement en salles.

07:30 Publié dans Etude de moeurs, Film, Société | Tags : hippocrate, thomas lilti, vincent lacoste, reda kateb, jacques gamblin, marianne denicourt | Lien permanent | Commentaires (0)

06/10/2014

El Dorado, de Hawks

Rio Bravo, acte II

El Dorado

Sept ans après Rio Bravo, Howard Hawks retrouve John Wayne. L’intrigue est similaire, mais cette fois c’est Robert Mitchum qui joue le rôle du shérif. Certes El Dorado n’égale pas Rio Bravo, et pourtant le plaisir n’est pas moindre.

En 1959, Howard Hawks tournait Rio Bravo avec John Wayne. L’histoire se passait dans une petite localité de l’Ouest américain. Le shérif envoyait en prison un riche éleveur suspecté de meurtre. Ses proches, alertés, faisaient une descente en ville, exigeaient sa libération et, pour l’obtenir, menaçaient directement le shérif, qui ne pouvait compter que sur l’aide d’un adjoint alcoolique, d’un vieillard et d’un tout jeune homme.

Sept ans plus tard, Hawks retrouve John Wayne pour le diriger dans un nouveau western, El Dorado. Le réalisateur, n’ayant pas peur de se plagier lui-même, reprend exactement la même situation que dans Rio Bravo ; il se borne à modifier la distribution des personnages. Dans le précédent western, John Wayne jouait le rôle du shérif, ici il ne fera que l’assister, mais sa sobriété permettra d’éviter la catastrophe, car, dans El Dorado, c’est le shérif qui est alcoolique. Le rôle est tenu par Robert Mitchum, qui se montre très naturel quand il est imbibé. Mitchum reprend ainsi le personnage d’’alcoolique joué par Dean Martin dans Rio Bravo. Quant à James Caan, il joue le rôle du jeune homme très serviable qui offre ses services à John Wayne. Et comme dans Rio Bravo, John Wayne décline ses propositions d’aide, dans un premier temps.

Sept ans plus tard, Hawks retrouve John Wayne pour le diriger dans un nouveau western, El Dorado. Le réalisateur, n’ayant pas peur de se plagier lui-même, reprend exactement la même situation que dans Rio Bravo ; il se borne à modifier la distribution des personnages. Dans le précédent western, John Wayne jouait le rôle du shérif, ici il ne fera que l’assister, mais sa sobriété permettra d’éviter la catastrophe, car, dans El Dorado, c’est le shérif qui est alcoolique. Le rôle est tenu par Robert Mitchum, qui se montre très naturel quand il est imbibé. Mitchum reprend ainsi le personnage d’’alcoolique joué par Dean Martin dans Rio Bravo. Quant à James Caan, il joue le rôle du jeune homme très serviable qui offre ses services à John Wayne. Et comme dans Rio Bravo, John Wayne décline ses propositions d’aide, dans un premier temps.

Certes El Dorado n’égale pas Rio Bravo, considéré aujourd’hui comme un grand classique du western, et pourtant le plaisir n’est pas moindre. El Dorado est un film très agréable et très apaisant pour le spectateur, tant une espèce de sérénité semble inonder le film. Certains critiques reprochèrent à Hawks un excès de lenteur dans le déroulement de l’histoire. Il est vrai que l’on a du mal à reconnaitre ici la patte du réalisateur de Scarface, film au rythme trépidant. Mais, en 1931, Scarface était l’œuvre d’un jeune réalisateur, tandis qu’en 1966 El Dorado est l’œuvre d’un réalisateur ayant atteint, depuis longtemps, la maturité.

Et puis, El Dorado offre l’occasion d’apprécier pleinement les qualités d’acteur de John Wayne. Si c’est John Ford qui a offert à John Wayne les grands rôles qui l’ont fait devenir l’acteur le plus populaire de son temps, c’est peut-être dans les films de Hawks que s’affirme le mieux son jeu. Hawks louait le professionnalisme de John Wayne : l’acteur était capable d’apprendre deux pages de script en quelques minutes, il ne râlait jamais et ne discutait jamais un scénario. Hawks se rappelait avoir voulu, lors d’un tournage, lui expliquer l'intrigue, mais Wayne lui avait coupé la parole et avait déclaré : « Je ne veux pas en entendre plus. D’abord, je n’aime pas tes histoires, parce qu’elles finissent toujours mal. »

Hawks considérait que John Wayne était un acteur sous-estimé, alors qu’il donne à un film homogénéité et solidité. Il est vrai qu’il est difficile d’imaginer ce qu’eût pu être El Dorado sans la présence de John Wayne. Sa silhouette massive, ses gestes lents et sa tranquillité produisent un effet rassurant et nous donnent l’impression que, tant qu’il est en notre compagnie, rien ne peut nous arriver.

El Dorado, de Howard Hawks, 1966, avec John Wayne, Robert Mitchum et James Caan, DVD Paramount.

07:30 Publié dans Film, Western | Tags : el dorado, hawks, john wayne, robert mithum, james caan | Lien permanent | Commentaires (0)

29/09/2014

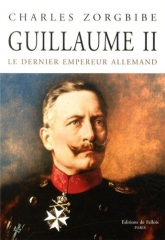

Guillaume II, le dernier empereur allemand, de Charles Zorgbibe

Un souverain brillant, mais brouillon

Guillaume II,

le dernier empereur allemand

Le livre de Chalres Zorgbibe permet de mieux saisir la personnalité de Guillaume II. Né avec un bras atrophié, le Kaiser dut faire preuve d’énergie et de volonté pour surmonter son handicap. Il ne fut pas le va-t-en-guerre que l’on pourrait croire, mais, du fait de son caractère instable, il joua avec le feu.

La scène se passe dans les années 1890. Le conseiller Knesebeck, du cabinet de l’impératrice allemande, est invité pour une croisière à bord du Hohenzollern, le yacht du couple impérial. Il est installé dans sa cabine quand il reconnait la voix de Guillaume II. Le Kaiser va et vient sur le pont et parle à voix haute. Il s’exprime alternativement en français, en anglais et en italien, et se livre à une analyse de la situation politique, abordant aussi bien les débats au Reichstag que ses relations avec les autres monarques européens. De sa cabine, Knesebeck ne peut apercevoir l’interlocuteur du Kaiser. Il s’agit vraisemblablement d’une haute personnalité, peut-être un lord anglais ou un grand-duc russe. Une fois que Guillaume II et son interlocuteur ont disparu, Knesebeck sort de sa cabine pour se renseigner. Il aperçoit un marin auquel il demande l’identité du mystérieux interlocuteur de l’empereur. Le marin esquisse un sourire et répond : « Mais c’est le pilote que nous avons embarqué à Bari pour Corfou ».

Cette anecdote est révélatrice du caractère de Guillaume II. C’est une personnalité brillante, ayant de l’esprit, capable de passer d’un sujet à l’autre et d’une langue à l’autre, mais c’est aussi un homme brouillon, impulsif, terriblement bavard, et capable de se confier au premier venu.

Cette anecdote est révélatrice du caractère de Guillaume II. C’est une personnalité brillante, ayant de l’esprit, capable de passer d’un sujet à l’autre et d’une langue à l’autre, mais c’est aussi un homme brouillon, impulsif, terriblement bavard, et capable de se confier au premier venu.

Le livre de Charles Zorgbibe contient de nombreux faits permettant de comprendre qui était Guillaume II : l’homme n’était pas fou, mais d’un caractère instable.

Il était né avec un bras atrophié, handicap gênant pour un homme destiné à régner sur un peuple militarisé. Il fut élevé à la dure et des méthodes brutales lui furent imposées pour surmonter son infirmité. A force d’énergie et de volonté, Guillaume réussit à devenir un tireur, un nageur et un cavalier de qualité.

Devenu empereur allemand et roi de Prusse, Guillaume Il se heurte au chancelier de Bismarck. Le nouveau souverain est un jeune homme de vingt-neuf ans, et il ne supporte pas la tutelle exercé par le vieil homme. Imprégné de social-protestantisme, il veut marquer son avènement par de grandes réformes, comme l’instauration d’un jour de repos hebdomadaire. Mais, pour Bismarck, il n’en est pas question. Le chancelier, excédé, finit par démissionner, et lui qui était un fervent partisan de la toute puissance du pouvoir impérial, se met sur le tard à découvrir des vertus au parlementarisme.

Le récit hallucinant

de la signature du traité de Björko

Guillaume se heurte aussi à sa mère Victoria, que l’on appelle Vicky et qui est la fille de la reine Victoria d’Angleterre. Il ne partage pas ses idées libérales, sa mère étant, il est vrai, plus anglaise qu’allemande. Même s’il est plus ou moins brouillé avec elle, Guillaume a le sens de la famille. Il se permet d’écrire à sa grand-mère Victoria pour lui donner des conseils sur l’usage de la flotte britannique. Avec Nicolas II, plus jeune et moins brillant que lui, il joue au grand frère ; il l’inonde de recommandations et finit par l’irriter.

Le récit de la signature du traité de Björko est hallucinant. Alors que l’alliance franco-russe a été conclue, ainsi que l’Entente cordiale, ce 24 juillet 1905 Nicolas II est à bord de son yacht « L’Etoile polaire » qui mouille dans les eaux du golfe de Finlande, quand Guillaume II, qui croise à proximité, se présente à lui. En l’absence de leurs ministres, les deux cousins ont un entretien. Et là, l’impossible se produit. Se montrant très persuasif, le Kaiser réussit à retourner le tsar. Willy sort de sa poche un projet de traité d’alliance entre leur deux pays et convainc Nicky de le signer. Quelques jours plus tard, la Russie autocratique dénoncera le traité signé par son tout puissant tsar, le document étant en totale contradiction avec l’alliance franco-russe.

Zorgbibe nous livre aussi le compte-rendu détaillé de la visite de Guillaume II au Vatican, en 1902. Le courant passe bien entre le Kaiser, souverain protestant, et Léon XIII, grand pape réformateur. Le souverain pontife se livre à son visiteur : « Vos principes de gouvernement, je les connais et je les ratifie. […] J’ai fait un rêve : vous empereur d’Allemagne, vous receviez de moi, pape Léon XIII, la mission de combattre les idées socialistes et athées, et de ramener l’Europe au christianisme. »

Sous son règne, Guillaume entretient une obsession : la flotte. Il veut disposer d’une marine de guerre capable de rivaliser avec l’Angleterre. Il multiplie le nombre de navires de ligne, jusqu’à inquiéter les Britanniques sur ses intentions.

Guillaume paye pour

la faute commise par Bismarck

Guillaume II est un être inconséquent et l’Allemagne joue avec le feu. En 1909, quand la situation devient explosive dans les Balkans, Berlin hausse le ton vis-à-vis de la Russie, qui se veut la championne de la cause slave. Un ultimatum est adressé à Saint-Pétersbourg et, contre toute attente, le tsar cède aux exigences allemandes. Comme le fait remarquer Zorgbibe, la passivité de la Russie en 1909 aveuglera les puissances centrales et leur fera croire, en 1914, que l’histoire allait se répéter. Elles penseront à tort que le tsar allait à nouveau céder dans l’affaire des Balkans.

Cependant, quand l’orage menace d’éclater au cœur de l’été 1914, le Kaiser ne se montre pas le va-t-en-guerre que l’on pourrait croire, il cherche un règlement pacifique à la crise. Quand les opérations militaires commencent, c’est lui qui, officiellement, prend le commandement en chef de l’armée allemande. Dans la réalité, affaibli nerveusement, il est vite dépassé par les événements et s’en remet aveuglement à ses généraux. En 1918, quand l’Allemagne est battue, le Kaiser déchu est poursuivi par les puissances alliées qui entendent le traduire en justice. Il trouve refuge aux Pays-Bas, qui refusent de l’extrader.

Chose étonnante, par moment, durant son règne, Guillaume II, qui d’ailleurs parlait parfaitement le français, caressa l’espoir d’une entente avec la France. Mais, d’une certaine manière, c’est lui qui paya la faute originelle commise par Bismarck en 1871, l’annexion de l’Alsace-Lorraine, qui rendait impossible toute entente avec Paris.

Le lecteur peu connaisseur de l’histoire européenne des années 1900 sera peut-être perdu dans l’écheveau des relations diplomatiques exposées par Zorgbibe, mais la présence de nombreux dialogues, en fait des minutes d’entretien, rendent le livre vivant et, somme toute, facile à lire. On peut seulement regretter que l’éditeur n’ait pas cru nécessaire d’ajouter un cahier photos qui aurait permis d’illustrer les propos du biographe.

Une fois le livre refermé, le lecteur saisit mieux la personnalité complexe de Guillaume II, dernier empereur allemand.

Guillaume II, le dernier empereur allemand, de Charles Zorgbibe, 2013, éditions de Fallois.

07:30 Publié dans Biographie, portrait, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre | Tags : guillaume 2, le dernier empereur allemand, charles zorgbibe | Lien permanent | Commentaires (0)