12/12/2016

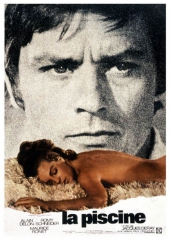

La Piscine, de Jacques Deray

Huis-clos en plein air

La Piscine

Pendant deux heures, Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Ronet et Jane Birkin évoluent en tenue de bain autour d’une piscine qui est le centre du drame. A la fois thriller et film d’atmosphère, La Piscine lança la carrière française de Romy Schneider.

L’histoire se passe, pendant l’été, dans une villa de la Côte d’Azur. « La plus belle chose dans la maison, c’est la piscine », dit l’un des personnages. Au cours du film on les voit plonger et nager dans cette piscine qui est le centre du drame. Le film est un huis-clos, mais un huis-clos en plein air, qui se révèle aussi étouffant que s’il se passait dans un intérieur.

Au début de l’histoire, l’été est resplendissant et les couleurs sont chaudes. Puis, au fur et à mesure que l’intrigue progresse, les couleurs deviennent plus pâles et l’automne finit par s’installer, comme si la mort rôdait.

Au début de l’histoire, l’été est resplendissant et les couleurs sont chaudes. Puis, au fur et à mesure que l’intrigue progresse, les couleurs deviennent plus pâles et l’automne finit par s’installer, comme si la mort rôdait.

Les personnages d’Alain Delon et de Romy Schneider passent l’été ensemble dans cette villa, prêtée par un ami. Ils vivent dans l’oisiveté, hors de toute société, jusqu’à ce que débarque l’une de leurs connaissances, jouée par Maurice Ronet, qui dérange leur quiétude en s’invitant parmi eux. Il n’est pas venu seul, il est accompagné d’une très jeune femme, Jane Birkin, qu’il présente comme étant sa fille, fruit d’une « erreur de jeunesse ». Sans qu’une parole soit prononcée, le spectateur saisit, à son seul regard, qu’Alain Delon est troublé par la présence de la jeune fille.

Il y a beaucoup de non-dits entre les personnages et les silences sont pesants. La Piscine est un thriller, mais aussi un film d’atmosphère. Le rythme est d’autant plus lent que les personnages sont en vacances et désœuvrés. Dans son livre de souvenirs J’ai connu une belle époque, Jacques Deray expose la méthode qu’il suivit lors du tournage de La Piscine : « Refusant comme le scénario m’y invite, toute lourdeur explicative, je m’attache au rythme, à l’ellipse, à la rapidité, j’épie les silences, les regards et le dialogue, tellement précis qu’il paraît anodin. » Le spectateur passe une bonne partie du film à se demander quelles sont les intentions et les motivations des personnages. Les choses commencent à s’éclaircir quand Maurice Ronet se montre condescendant et méprisant à l’égard d’Alain Delon, et le traite d’enfant gâté. Dans ce film, Maurice Ronet connaitra le même sort que dans Plein Soleil.

A sa manière, ce film célèbre

la libération des corps

La Piscine fut tournée à l’été 1968, soit quelques semaines après les événements de Mai. Tout en étant de facture classique, ce film, à sa manière, célèbre la libération des corps. Pendant deux heures Alain Delon et Romy Schneider évoluent en tenue de bain autour de la piscine, ils exhibent leurs corps bronzés et pratiquent l’amour libre, attendu que chacun est en droit de quitter son partenaire pour aller voir ailleurs. Ce film exalte aussi la vitesse. A une époque où celle-ci est encore libre sur la plupart des routes, Alain Delon manifeste sa virilité en conduisant à tombeau ouvert une voiture de sport.

Le tournage du film marqua les retrouvailles entre Alain Delon et Romy Schneider. Alain Delon était alors en pleine gloire, mais Romy Schneider était restée Sissi dans l’esprit du public français, si bien que Jacques Deray dut insister auprès des producteurs, qui étaient réticents, pour lui donner le premier rôle féminin. Le réalisateur eut aussi l’idée de faire appel à Maurice Ronet. Il avait été impressionné par le Plein Soleil de René Clément, sorti huit ans plus tôt, et fut ravi de reconstituer le duo Delon-Ronet.

La Piscine sortit en janvier 1969 et rencontra les faveurs du public. Ce fut le début d’une collaboration fructueuse entre Delon et Deray qui tournèrent ensemble six films par la suite. Ces films ne furent pas des chefs-d’œuvre, mais sont restés comme des films policiers efficaces, à la manière des séries B américaines. Quant à Romy Schneider, sa prestation dans La Piscine fut remarquée par Claude Sautet, qui fit appel à elle pour jouer dans Les Choses de la vie. Sa carrière française était lancée.

La Piscine, de Jacques Deray, 1968, avec Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Ronet, Jane Birkin et Paul Crochet, DVD M6 Vidéo.

08:37 Publié dans Film, Policier, thriller, suspense | Tags : la piscine, jacques deray, delon, romy schneider, maurice ronet, jane birkin, paul crochet | Lien permanent | Commentaires (0)

05/12/2016

VGE, une vie, de Georges Valance

Biographie comblant une lacune

VGE

Une vie

C’est l’une des rares biographies du plus jeune président de la Ve République. Georges Valance fait le portrait d’un chef d’Etat réformateur. Giscard voulut adapter la loi aux mœurs et fit passer des mesures qui étaient le fruit de sa réflexion personnelle. Bien qu’expert en matière monétaire, il peina à comprendre la nature et l’ampleur de la crise économique, mais il fit preuve de rigueur dans la gestion des comptes publics.

« Giscard n’a pas la place qu’il mérite dans l’histoire contemporaine de notre pays », déplore Georges Valance dans l’avant-propos du livre qu’il lui consacre. Il est vrai que pléthore de biographies ont été consacrées à de Gaulle et Mitterrand, mais quasiment aucune n’avait été écrite sur Giscard. Pourtant son septennat et l’ensemble de son parcours méritent d’être racontés. Le livre de Georges Valance comble d’autant mieux cette lacune qu’il ne s’agit pas d’une hagiographie, l’auteur n’hésitant pas à critiquer son personnage et à souligner ses petitesses et ses insuffisances. Le sous-titre de l’ouvrage, Une vie, renvoie au célèbre roman de Maupassant, l’écrivain préféré de Giscard.

Par le passé, on a abondamment glosé sur les origines faussement aristocratiques de Giscard. Valance ne fait pas l’impasse là-dessus et retrace l’historique des démarches administratives effectuées par Edmond Giscard, père de Valéry, pour relever le nom de famille d’Estaing. Si les prétentions nobiliaires de VGE sont notoires, ce qui est moins connu, en revanche, c’est sa participation à la Seconde Guerre mondiale.

Par le passé, on a abondamment glosé sur les origines faussement aristocratiques de Giscard. Valance ne fait pas l’impasse là-dessus et retrace l’historique des démarches administratives effectuées par Edmond Giscard, père de Valéry, pour relever le nom de famille d’Estaing. Si les prétentions nobiliaires de VGE sont notoires, ce qui est moins connu, en revanche, c’est sa participation à la Seconde Guerre mondiale.

En octobre 1944, alors âgé de dix-huit ans, il rejoignit la Ière armée commandée par le général de Lattre de Tassigny ; il se battit courageusement en Allemagne, obtint une citation à l’ordre de l’armée et se vit décerner la croix de Guerre. Valance analyse cet engagement comme l’« acte fondateur de son destin politique. Sans cet engagement, poursuit-il, ce grand bourgeois issu d’une famille aux relents vichyssois ne serait jamais sans doute devenu président de la République. »

En tant qu’ancien combattant, Giscard bénéficia du droit de passer le concours d’entrée à l’école Polytechnique dans le cadre d’une « session spéciale », et fut brillamment reçu. Puis, quelques années plus tard, en vertu d’une loi nouvelle le dispensant de l’épreuve du concours, il obtint d’intégrer la toute nouvelle Ecole nationale d’administration, l’Ena. Les relations que sa famille entretenait avec de hautes personnalités donnèrent un coup de fouet à sa carrière.

« Ce n’était pas le bon M. Pinay qui travaillait le plus.

Giscard d’Estaing faisait tout le boulot derrière lui. »

En 1959, à l’avènement de la Ve République, il fut nommé, à seulement trente-deux ans, secrétaire d’Etat aux Finances. Il faut reconnaître que le jeune homme est brillant et actif. Il fait souvent le travail du ministre en titre, Antoine Pinay, trop content de se décharger sur lui pour aller, par exemple, défendre le budget devant les députés. De Gaulle ne s’y trompe pas, il apprécie son jeune secrétaire d’Etat qui, très habilement, lui explique en quoi les finances sont, pour la défense nationale, aussi importantes que les armées. De Gaulle déclara : « En réalité, ce n’était pas le bon M. Pinay qui travaillait le plus, mais son secrétaire d’Etat, VGE […]. Giscard d’Estaing faisait tout le boulot derrière lui. »

En janvier 1966, Giscard était ministre des Finances quand il fut brusquement remercié de la Rue de Rivoli. Ayant le sentiment d’avoir été congédié comme un domestique, il n’hésita plus à critiquer de Gaulle en public ; il y eut le fameux « oui mais », puis la dénonciation de l’ « exercice solitaire du pouvoir » et enfin le « non » au Général à l’occasion du référendum de 1969.

A l’été 1968, François Mauriac se montre prophétique quand il voit en Giscard le « plus jeune président de la République qu’il sera, s’il plaît à Dieu et s’il n’y a pas d’accident de parcours. »

Rallié à Pompidou à l’élection présidentielle de 1969, Giscard retrouva ses chères Finances et devint un serviteur loyal du nouveau chef de l’Etat. La France vivait encore dans la prospérité des Trente Glorieuses. Mais une époque se termina quand en 1971 les Etats-Unis dénoncèrent les accords de Bretton-Woods et firent flotter le dollar. Ce fut le début de l’instabilité monétaire qui allait conduire au premier choc pétrolier et à la crise économique. A priori Giscard est très à l’aise pour traiter ces questions, car, selon Valance, il a une « expertise incontestée des questions monétaires […] qui se révèlera des plus précieuses ».

L’élection de Giscard en 1974

fut l’une des plus spectaculaires victoires de l’histoire politique

En 1974, à la mort de Pompidou, Giscard est l’outsider de la campagne présidentielle qui s’ouvre et qui s’annonce très courte. Les sondages le place loin derrière Mitterrand et Chaban-Delmas. Mais, pendant les trois semaines que dure cette campagne, Giscard rattrape son retard, et finalement c’est lui qui gagne l’élection. Georges Valance, dithyrambique, parle de « brillante victoire électorale », « une des plus spectaculaires » de l’histoire politique, qui plus est emportée après une campagne menée avec « une certaine dose d’improvisation ». Mais Valance ajoute aussitôt au sujet du vainqueur : « Peut-être d’ailleurs en tirera-t-il une confiance excessive en soi, ce qui sera pour une part à l’origine de la défaite de 1981. »

Une fois à l’Elysée, Giscard, jeune président de quarante-huit ans, se donna pour mission d’adapter la législation à l’évolution des mœurs. Il fit voter un train de réformes qu’on qualifierait aujourd’hui de sociétales. Ainsi la première décision adoptée en conseil des ministres fut l’abaissement de l’âge de la majorité de vingt-et-un ans à dix-huit ans. Suivirent de très nombreuses autres mesures : légalisation de l’avortement ; instauration du divorce par consentement mutuel ; première loi en faveurs des handicapés ; mise en place de la retraite à soixante ans pour les métiers pénibles... Valance insiste sur le fait que le nouveau président est sincère dans sa volonté de changement : « Giscard conceptualise lui-même ses réformes, alors que la plupart des hommes politiques dits réformateurs ne font que mettre en œuvre des idées soufflées par leurs conseillers ou des experts. » Pour étayer son propos, Valance cite Yves Cannac, ancien collaborateur du président : « Les réformes venaient vraiment de lui. Il attendait de ses collaborateurs des conseils pratiques sur des textes et leur mise en œuvre. Pas des idées. »

Mais très vite, le jeune président réformateur est rattrapé par la crise économique consécutive au choc pétrolier de 1973. Et, comme beaucoup de ses contemporains, il peine à comprendre ce qui se passe, et met du temps à percevoir la nature et la portée de la crise. Alors que les prix s’envolent (plus de 15% d’inflation en 1974), Giscard demande à son ministre des Finances, Jean-Pierre Fourcade, de mettre au point un « plan de "refroidissement de l’inflation" ». « Mais, écrit Georges Valance, dans sa logique de frigidaire, il réussit à la fois trop bien et trop mal, car il refroidit en fin de compte davantage la croissance que l’inflation. » Et, sur ce point, Valance conclut : « Le plan Fourcade a bel et bien cassé la croissance. »

Le président fait alors un virage à 180° degrés et met en place un plan de relance, ainsi que le réclame son bouillonnant premier ministre, Jacques Chirac. C’est à nouveau l’échec.

Jamais Giscard ne lâcha Barre

Giscard change à nouveau son fusil d’épaule. Il fait appel à Raymond Barre qu’il proclame « meilleur économiste français, en tout cas un des tous premiers ». En août 1976, Barre est nommé premier ministre et le demeurera jusqu’à l’élection présidentielle de 1981. Pour Giscard, il est le « Joffre de l’économie », chargé d’arrêter l’inflation comme Joffre arrêta les Allemands sur la Marne. Barre impose à la fois le blocage des prix et des tarifs, ainsi qu’une cure d’austérité. Le cap est définitivement fixé et Giscard ne changera plus de route. « Malgré les critiques, précise Valance, jamais Barre ne calera et jamais Giscard ne le lâchera. »

Le pouvoir trouva un nouveau souffle avec une victoire inattendue aux élections législatives de 1978. L’année suivante, Giscard enregistra un nouveau succès : les élections européennes furent marquées par le triomphe de l’UDF, parti du président, et par le piètre score du RPR et de Jacques Chirac, devenu son opposant. Cependant, il s’agit, selon Valance de « victoires à la Pyrrhus » dont Giscard n’arriva pas à tirer parti. L’affaire des Diamants, révélée par Le Canard enchaîné et reprise en une du Monde, ternit la réputation du président, qui ne sut pas répondre aux attaques. Le second choc pétrolier, en 1979, cassa la reprise de la croissance et aggrava la crise. Et la rébellion de Chirac et de son RPR compliqua la donne. L’impopularité de Giscard (à relativiser) s’accrut d’autant plus qu’il refusa toute mesure à caractère électoraliste, malgré l’approche de l’élection de 1981. Valance voit dans son refus d’un virage électoraliste une « décision courageuse et risquée ». Dans ces conditions, la défaite de Giscard en 1981 n’apparaît pas, avec le recul, comme une surprise. Valance fait une comparaison : « En 1974, Giscard avait emmené ses troupes au galop. En 1981, Murat est devenu Gamelin, menant une "drôle de guerre" au grand désappointement de ses lieutenants. »

Après avoir évoqué le narcissisme du personnage et son intelligence si analytique qu’elle ne lui a pas permis de comprendre un caractère comme celui de Chirac, Georges Valance rend hommage à Giscard, notamment pour sa gestion des comptes publics : « Sa gestion budgétaire a toujours été rigoureuse, et si les deux chocs pétroliers conduisirent le pays à s’endetter pour faire face à la ponction étrangère, ce fut toujours dans les limites du supportable. » Valance poursuit en constatant la pérennité de ses réformes : « Quant aux réformes intérieures, il n’est pas de plus bel hommage que de remarquer qu’elles ont subi sans dommage l’épreuve du temps, alors que celles de son successeur François Mitterrand ont été rabiotées (parfois par les socialistes eux-mêmes) ou corrigées. »

A lire Georges Valance, on peut avoir l’impression que, selon lui, la France se serait mieux portée si Giscard avait été à l’Elysée de 1981 à 1988.

VGE, Une vie, de Georges Valance, 2011, éditions Flammarion.

08:49 Publié dans Biographie, portrait, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre | Tags : vge, giscard, georges valance | Lien permanent | Commentaires (0)

28/11/2016

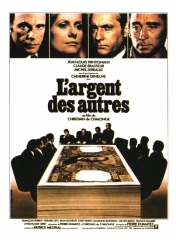

L'Argent des autres, de Christian de Chalonge

Le scandale de la Garantie Foncière à l’écran

L’Argent des autres

Une grande banque protestante est mêlée à un scandale financier. Son président, interprété par Michel Serrault, se défausse sur un salarié qui fait office de bouc-émissaire. Le réalisateur Christian de Chalonge s’est inspiré du scandale de la Garantie Foncière. Dans sa peinture de la haute finance, le banquier, incapable de résister à l’appât du gain, sert d’abord ses propres intérêts, quitte à se renflouer aux dépens de ses clients.

En 1971 éclatait le scandale de la Garantie Foncière. La société immobilière collectait des fonds pour les investir dans des programmes de construction. Les épargnants, attirés par un rendement très élevé, avaient été nombreux à apporter de l’argent. C’était l’époque de ce que la presse appela le gaullisme immobilier. La Garantie Foncière construisit effectivement quelques immeubles, mais d’importantes sommes d’argent disparurent dans les poches de nombreux intermédiaires qui plumèrent les petits porteurs. Lorsque tout s’écroula, le retentissement fut énorme. Les dirigeants de la Garantie Foncière furent arrêtés. Un aristocrate, dont le nom prestigieux avait servi de caution pour mettre en confiance les épargnants, fut mêlé au scandale. Il apparut également que de hautes personnalités politiques avaient joué un rôle trouble dans l’affaire. Sur ce, un autre scandale, similaire, éclata : celui du Patrimoine Foncier, dont le retentissement fut aussi important.

S’inspirant d ’un livre à succès de l’époque, Christian de Chalonge a brodé à partir des deux affaires ; il a coécrit le scénario avec l’homme de télévision, Pierre Dumayet, qui avait été coproducteur de Lectures pour tous et de Cinq Colonnes à la une. Tous deux ont mis la haute finance au cœur de l’intrigue. Monsieur Miremont, président de la banque du même nom, est plein de morgue et de suffisance. Par déformation professionnelle il ne sait pas résister à l’appât du gain. Aussi est-il séduit par la personnalité de Chevalier d’Avesn, un aristocrate doué d’un bagou certain, qui lui fait miroiter de juteux projets d’investissement. Mais quand l’affaire tourne à la débâcle et que le scandale menace d’éclater, Miremont a besoin d’un bouc-émissaire, afin que ses propres négligences n’apparaissent pas. Il croit trouver un lampiste en la personne d’Henri Rainier, le fondé de pouvoir de la banque qui servait d’interlocuteur à Chevalier d’Avesn. Miremont est certain d’avoir affaire à un salarié docile qui portera toute la responsabilité sur ses épaules. Mais, une fois avisé de son licenciement, Henri Rainier ne réagit pas comme prévu ; il se défend face aux attaques de son employeur.

’un livre à succès de l’époque, Christian de Chalonge a brodé à partir des deux affaires ; il a coécrit le scénario avec l’homme de télévision, Pierre Dumayet, qui avait été coproducteur de Lectures pour tous et de Cinq Colonnes à la une. Tous deux ont mis la haute finance au cœur de l’intrigue. Monsieur Miremont, président de la banque du même nom, est plein de morgue et de suffisance. Par déformation professionnelle il ne sait pas résister à l’appât du gain. Aussi est-il séduit par la personnalité de Chevalier d’Avesn, un aristocrate doué d’un bagou certain, qui lui fait miroiter de juteux projets d’investissement. Mais quand l’affaire tourne à la débâcle et que le scandale menace d’éclater, Miremont a besoin d’un bouc-émissaire, afin que ses propres négligences n’apparaissent pas. Il croit trouver un lampiste en la personne d’Henri Rainier, le fondé de pouvoir de la banque qui servait d’interlocuteur à Chevalier d’Avesn. Miremont est certain d’avoir affaire à un salarié docile qui portera toute la responsabilité sur ses épaules. Mais, une fois avisé de son licenciement, Henri Rainier ne réagit pas comme prévu ; il se défend face aux attaques de son employeur.

Il faut bien reconnaître que, par certains aspects, L’Argent des autres n’a pas bien vieilli. Le tandem Chalonge-Dumayet ne vaut probablement pas le duo formé par Costa-Gavras et Jorge Semprun. La narration n’est pas linéaire et a un côté brouillon, ce qui enlève de sa force à l’histoire. Cependant, malgré ses défauts, L’Argent des autres se regarde avec plaisir.

Le président de la banque a l’astuce

de se présenter non comme coupable, mais comme victime

Ce qui n’a pas du tout vieilli, c’est la peinture qui est faite du monde de la haute finance. Le banquier n’a pas pour objectif premier de faire gagner de l’argent à ses clients (cet objectif restant accessoire), mais a pour priorité de s’enrichir lui-même. S’il est acculé, il n’hésite pas à se refaire une santé sur le dos des petits porteurs. Alors qu’il a succombé à son avidité, il refuse de prendre ses responsabilités et préfère se défausser sur un sous-fifre. Très habilement, plutôt que de désigner Henri Rainier à la Justice, il choisit de porter plainte contre X, tout en laissant clairement entendre que sa plainte vise le salarié supposé indélicat. Il a ainsi l’astuce de présenter la banque non comme coupable, mais comme victime. C’est une illustration de l’adage selon lequel « plus c’est gros, mieux ça passe ».

Les dialogues de Dumayet sont soignés et certaines scènes sont particulièrement réussies. Quand un cadre dirigeant négocie avec M. Miremont les conditions de son licenciement, il se montre respectueux des convenances. Il ne réclame aucune somme de vive voix et juge plus discret, selon l’usage, d’écrire un montant sur un papier qu’il tend à son interlocuteur. Dans cette haute banque protestante qui n’hésite pas à flouer ses clients, il serait particulièrement indécent de discuter à voix haute de questions d’argent.

Le décor est fascinant : Chalonge n’a pas cherché le réalisme à tout prix et a fait en sorte que le siège de la banque Miremont soit monumental et écrase le visiteur, ou plutôt le spectateur.

Michel Serrault, qui incarne le banquier Miremont, trouve ici l’un des premiers rôles dramatiques de sa carrière ; Jean-Louis Trintignant interprète Henri Rainier, le fondé de pouvoir qui se débat dans un engrenage qui manque de le broyer ; et Claude Brasseur est sans manière dans le rôle de Chevalier d’Avesn.

En 1979, L’Argent des autres fut récompensé par le César du meilleur film et Christian de Chalonge fut sacré meilleur réalisateur. La même année, Michel Serrault gagna le César du meilleur acteur, non pour son rôle dans ce film, mais pour son interprétation dans La Cage aux folles, sortie quelques mois plus tôt.

L’Argent des autres, de Christian de Chalonge, 1978, avec Jean-Louis Trintignant, Michel Serrault, Claude Brasseur, Catherine Deneuve, Gérard Séty et François Perrot, DVD Tamasa Diffusion.

08:37 Publié dans Economie, Etude de moeurs, Film | Tags : l’argent des autres, christian de chalonge, pierre dumayet, trintignant, serrault, claude brasseur, deneuve, gérard séty, françois perrot | Lien permanent | Commentaires (0)