25/01/2016

J'ai quinze ans et je ne veux pas mourir, de Christine Arnothy

Le siège de Budapest vécu par une fillette

J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir

Ce livre, qualifié d’autobiographie, est le récit au jour le jour du siège de Budapest, en 1945. L’auteur, Christine Arnothy, raconte le calvaire qu’elle vécut, alors qu’elle n’avait que quinze ans. Elle fait partager au lecteur ses émotions et sa peur de la mort, dans une ville en proie aux bombardements.

En 1954 paraissait J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir. Le succès du livre fut immédiat. Son auteur, Christine Arnothy, était une jeune réfugiée hongroise installée en France. Quelques années plus tôt, elle avait fui son pays natal, en compagnie de ses parents ; ils étaient partis sans bagage, elle-même emportant pour seul bien les feuillets de son journal, cousus dans son manteau. C’est ce journal qui est la source de J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir. Christine Arnothy y raconte au jour le jour comment elle vécut le siège de Budapest et le calvaire enduré par ses habitants au début de l’année 1945.

La fillette et ses parents habitaient alors un immeuble en bordure du Danube. Au début des combats, ils trouvèrent refuge dans la cave : « Les trois premiers jours passèrent assez vite. A chaque craquement de l’escalier, nous pensions : voilà les Russes, les combats ont pris fin près d’ici, nous pourrons remonter dans nos chambres et renouer le fil de notre existence […]. Au cinquième jour de notre exil dans les souterrains, il fut évident que les Allemands avaient décidé de défendre la ville. C’est alors que nous perdîmes toute notion du temps. Les journées mortelles, angoissantes, se succédèrent avec une lenteur accablante. » Les Allemands, qui n’ont plus rien à perdre, sont décidés à vendre chèrement leur peau et les bombardements deviennent presqu’incessants.

La fillette et ses parents habitaient alors un immeuble en bordure du Danube. Au début des combats, ils trouvèrent refuge dans la cave : « Les trois premiers jours passèrent assez vite. A chaque craquement de l’escalier, nous pensions : voilà les Russes, les combats ont pris fin près d’ici, nous pourrons remonter dans nos chambres et renouer le fil de notre existence […]. Au cinquième jour de notre exil dans les souterrains, il fut évident que les Allemands avaient décidé de défendre la ville. C’est alors que nous perdîmes toute notion du temps. Les journées mortelles, angoissantes, se succédèrent avec une lenteur accablante. » Les Allemands, qui n’ont plus rien à perdre, sont décidés à vendre chèrement leur peau et les bombardements deviennent presqu’incessants.

Les locataires de l’immeuble, qui s’ignoraient jusqu’ici, en sont réduits à vivre dans la même cave : « Ils dormaient, mangeaient, se lavaient et se chamaillaient dans la promiscuité la plus totale. » Et ensemble ils sont condamnés à affronter la peur de la mort, que chacun ressent individuellement à chaque bombardement. Quand un prêtre leur rend visite dans la cave, Christine se confesse à lui : « Je ne veux pas mourir, mon père, lui dis-je presqu’en pleurant. Je n’ai que quinze ans et j’ai affreusement peur de la mort. Je veux vivre encore. »

Suite à un vol de vivres, des soldats allemands menacent de fusiller tous les locataires de l’immeuble. Christine a alors très peur, mais le voisin de ses parents, un magistrat en retraite, a encore plus peur qu’elle : « Le procureur général criait qu’il voulait encore vivre. Je me disais qu’il avait déjà vécu quatre-vingt ans, tandis que, moi, je n’en avais que quinze, et j’avais plus de raison que lui de pleurer… » Et c’est le procureur général qui manifestera le plus vif soulagement à la perspective d’échapper à la mort.

Dans cette ville en ruines, les cœurs durs ont plus de chances

de survivre que les cœurs tendres

Le récit de Christine Arnothy montre bien à quel point la guerre bouleverse les relations sociales. Le chaos finit par s’installer dans la ville, et, dès que les Allemands sont partis, des habitants s’adonnent au pillage. Même le procureur général participe au sac du tribunal. Christine Arnothy le constate : « Toutes les notions morales sont bouleversées dans cette ville en ruine. Le vice compte pour la vertu et les cœurs durs ont plus de chances de survivre que les cœurs tendres. »

La peur ne disparaît pas avec l’arrivée des Russes, car ils ne sont pas les libérateurs que l’on croyait qu’ils seraient. Une femme de soixante-treize ans dit avoir été violée par cinq soldats russes, l’un après l’autre.

Christine et ses parents réussissent à s’échapper de Budapest occupé par les Russes, et gagnent la maison qu’ils possèdent en périphérie. Ils y retrouvent tante Julia à qui ils ont prêté leur maison. Quand elle les voit arriver, tante Julia n’est pas folle de joie. Au contraire, elle est ébahie et leur déclare : « Comment, vous n’êtes pas tous morts, vous autres ? » Elle semble très déçue qu’ils soient encore en vie. Comme le note Christine Arnothy, elle les avait probablement pleurés un moment, puis elle avait admis qu’ils étaient morts, et s’était consolée à la perspective de garder la maison pour elle et ses enfants. A Budapest et dans ses environs, règne le chacun pour soi. L’essentiel étant de survivre soi-même, cela devient un luxe de se soucier de son prochain.

Malgré tout, dans ce récit, il y a de rares moments d’humanité ; il n’y a alors plus d’Allemands, plus de Russes, plus de Hongrois, mais seulement des frères humains. Ces moments sont brefs et n’empêchent pas le tragique de se produire.

J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir est un récit court et facile à lire, qui montre le vrai visage de la guerre. Un lecteur adolescent s’identifiera sans mal à la narratrice.

J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir, de Christine Arnothy, 1954, collection Le Livre de Poche.

18/01/2016

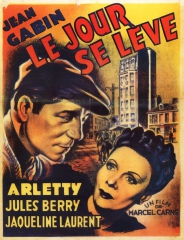

Le Jour se lève, de Marcel Carné

Film regardé aujourd’hui comme un chef-d’œuvre

Le Jour se lève

Ce film, qui fut l’un des premiers à utiliser le procédé du retour en arrière comme mode de narration, déconcerta les spectateurs à sa sortie, malgré la présence de Gabin dans le rôle principal. De nos jours, beaucoup de critiques considèrent Le Jour se lève comme le chef-d’œuvre du réalisme poétique et le jugent supérieur au Quai des brumes.

Dans son livre Je me souviens, Georges Pérec écrit : « Je me souviens que Jean Gabin, avant la guerre, devait par contrat mourir à la fin de chaque film. » Il ne faut bien sûr pas prendre cette assertion au pied de la lettre, mais il est vrai qu’en ce temps-là Gabin avait pour habitude de jouer des personnages marqués par le destin, qui, à la fin, mouraient de mort non naturelle.

C’est le cas dans Le Jour se lève. Les premières images du film montrent Gabin barricadé au dernier étage d’un immeuble cerné par la police. Il est recherché pour meurtre et, pistolet à la main, il est prêt à vendre chèrement sa peau. Sous forme de retour en arrière, le spectateur va prendre connaissance des faits qui l’on conduit au meurtre.

C’est le cas dans Le Jour se lève. Les premières images du film montrent Gabin barricadé au dernier étage d’un immeuble cerné par la police. Il est recherché pour meurtre et, pistolet à la main, il est prêt à vendre chèrement sa peau. Sous forme de retour en arrière, le spectateur va prendre connaissance des faits qui l’on conduit au meurtre.

Le Jour se lève est l’un des premiers films français à utiliser le retour en arrière dit flashback. A l’époque, en 1939, ce mode de narration déconcerta les spectateurs, peu habitués à ce procédé. A leur attention, un carton placé en ouverture du film expliquait qu’un homme allait raconter les circonstances qui avaient fait de lui un meurtrier. Mais cela ne fut pas suffisant et, de fait, le film reçut un accueil mitigé à sa sortie.

Avec les années, Le Jour se lève devint un classique. Si, dans les années cinquante et soixante, Truffaut voyait dans Le Quai des brumes le chef-d’œuvre du réalisme poétique, de nos jours les critiques ont tendance à considérer que Le Jour se lève lui est supérieur. C’est quasiment la même équipe qui a œuvré dans les deux films : Carné à la réalisation, Prévert aux dialogues, Trauner aux décors, Jaubert à la musique, et bien sûr Gabin dans le rôle principal.

Jules Berry, en dresseur de chiens,

est visqueux à souhait

Dans Le Jour se lève, le premier rôle féminin est tenu par Arletty. On la voit dénudée dans une scène plutôt osée pour l’époque. Jean Gabin est confronté à Jules Berry dans le rôle de victime, si l’on peut employer le mot de victime à son égard, car d’une certaine manière il n’a pas volé son compte. Jules Berry incarne un dresseur de chiens qui est en représentation perpétuelle, sur la scène et à la ville. C’est un affabulateur qui aime à raconter des histoires. Dans un premier temps, Gabin croit tout ce qu’il dit. L’autre le fait marcher et, lui, il court. Mais quand il se rend compte qu’il a été abusé, Gabin s’énerve et cède à la tentation de faire taire Jules Berry définitivement. D’où son geste fatal. Jules Berry est visqueux à souhait dans son personnage, pour le plus grand plaisir du spectateur.

Enfin on ne saurait occulter la dimension sociale du film. Encore une fois, Gabin joue un rôle d’ouvrier à l’écran. On ne cessera de répéter que ce sont ses personnages de prolétaire qui firent de lui l’acteur numéro un du cinéma français et lui assurèrent sa popularité entre les deux guerres. Ici il incarne un ouvrier sableur dans une usine de fonderie. Il respire du sable à longueur de journée et s’empoisonne ainsi les poumons. Face à la foule qui entoure l’immeuble assiégé par la police, de sa fenêtre il s’écrie : « Je suis un assassin ! Mais les assassins, ça court les rue !. Y en a partout ! Tout le monde tue ! Seulement en douceur, alors ça ne se voit pas ! C’est comme le sable en-dedans ! »

Quelques semaines après la sortie du film, la guerre était déclarée. Gabin fut mobilisé et quitta le plateau de Remorques, le film qu’il était en train de tourner après Le Jour se lève. La guerre stoppa net sa carrière. Il ne revint dans les studios français que quatre ans plus tard, à la Libération, prématurément vieilli. Le Jour se lève correspond donc au dernier grand rôle du Gabin d’entre les deux guerres.

Le Jour se lève, de Marcel Carné, 1939, avec Jean Gabin, Jules Berry et Arletty, DVD StudioCanal.

07:30 Publié dans Drame, Film | Tags : le jour se lève, marcel carné, prévert, jaubert, trauner, gabin, arletty, jules berry | Lien permanent | Commentaires (0)

11/01/2016

Le Joueur, de Dostoïevski

Récit d’une addiction

Le Joueur

Pour savoir à quoi ressemble l’addiction au jeu dont peuvent être victimes les clients des casinos, il n’est pas besoin de lire une savante étude, il suffit de lire Le Joueur, de Dostoïevski. On y voit le narrateur tomber dans la dépendance et ne plus s’intéresser à rien, « hors gagner au jeu ».

L’histoire se passe à Roulettenbourg la bien nommée, une ville d’eau imaginaire, située en Allemagne, qui possède un casino. Le personnage principal, Alexis Ivanovitch, est le précepteur du « général », un veuf de cinquante-sept ans, dont le nom de famille n’est pas mentionné. Le général est très endetté, il a hypothéqué son domaine auprès du marquis Des Grieux, un aristocrate français. Pour redresser sa situation, il ambitionne de se remarier avec mademoiselle Blanche de Cominges, une jeune femme proche du marquis. Et surtout, il attend avec impatience le décès de celle qui est appelée, dans le roman, « la grand-mère », mais qui est en réalité la tante du général. La grand-mère est âgée et malade, et, le jour où le général recevra le télégramme annonçant son décès, il héritera de son immense fortune. Il pourra alors rembourser Des Grieux et épouser Melle Blanche, qui, tous les deux, viennent de le rejoindre à Roulettenbourg.

Mais, comme souvent dans la vie, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Un lieu va être le théâtre de bien des événements, c’est le casino de Roulettenbourg. Le lecteur qui n’est jamais allé au casino de sa vie est au même niveau de connaissance qu’Alexis au début du roman. Dans un premier temps, pour ses débuts au casino, Alexis, qui sert de narrateur au récit, observe les autres joueurs et ne mise que des petites sommes : « On s’écrasait dans les salles de jeu. Ils sont tous si impudents, si avides ! Je me faufilai vers la table centrale et me plaçai à côté du croupier. Je me mis à tâter à la roulette, timidement, en ne risquant que deux ou trois pièces à la fois. Entre-temps, j’observais et je notais. » Et Alexis, par son observation, découvre que le hasard n’a pas de mémoire : « C’est vraiment curieux. Tel jour, il arrive, par exemple, que rouge alterne avec noir à chaque instant, sans régularité, de telle sorte que rouge ou noir ne sortent pas plus de deux, trois fois de suite. Mais le lendemain matin, ou le soir même, rouge sort sans discontinuer, jusqu’à vingt-deux fois de suite ; et ainsi pendant un certain temps, voire toute une journée. »

Mais, comme souvent dans la vie, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Un lieu va être le théâtre de bien des événements, c’est le casino de Roulettenbourg. Le lecteur qui n’est jamais allé au casino de sa vie est au même niveau de connaissance qu’Alexis au début du roman. Dans un premier temps, pour ses débuts au casino, Alexis, qui sert de narrateur au récit, observe les autres joueurs et ne mise que des petites sommes : « On s’écrasait dans les salles de jeu. Ils sont tous si impudents, si avides ! Je me faufilai vers la table centrale et me plaçai à côté du croupier. Je me mis à tâter à la roulette, timidement, en ne risquant que deux ou trois pièces à la fois. Entre-temps, j’observais et je notais. » Et Alexis, par son observation, découvre que le hasard n’a pas de mémoire : « C’est vraiment curieux. Tel jour, il arrive, par exemple, que rouge alterne avec noir à chaque instant, sans régularité, de telle sorte que rouge ou noir ne sortent pas plus de deux, trois fois de suite. Mais le lendemain matin, ou le soir même, rouge sort sans discontinuer, jusqu’à vingt-deux fois de suite ; et ainsi pendant un certain temps, voire toute une journée. »

Quelques jours plus tard, un fait inattendu bouleverse les plans établis par le général ; la grand-mère, que l’on croyait mourante, débarque à l’impromptu. Les pages les plus réussies du roman sont celles consacrées au séjour de la vieille dame à Roulettenbourg. Elle est, dit Des Grieux, « rétive, autoritaire et tombée en enfance ». Tout le monde la craint et tremble devant elle, notamment son neveu de général qui a peur de perdre son héritage. Une fois arrivée à Roulettenbourg, elle a hâte de découvrir le casino dont on lui a tant parlé. C’est Alexis qui lui sert de guide. Elle décide de jouer… et elle gagne ! Mais, au lieu de se satisfaire de son gain, elle déplore de ne pas avoir misé davantage et s’en prend à Alexis : « Tu vois, tu vois, nous avons gagné, mais, si au lieu de dix florins, nous en avions placé quatre mille, nous aurions reçu quatre mille florins, tandis que maintenant… Et c’est tout de ta faute, oui, de ta faute ! »

La grand-mère reste sept à huit heures d’affilée

à la table de jeu sans quitter son fauteuil

Quand elle perd, la vieille dame reste à la table dans l’espoir de « se refaire » ; et quand effectivement elle se reprend à gagner, elle est requinquée et n’a plus de raison de s’arrêter dans son élan, tant que la chance lui sourit. Alexis n’en revient pas : « Je fus stupéfait qu’elle eût pu rester sept à huit heures d’affilée dans son fauteuil sans s’éloigner de la table, mais Potapych [son serviteur] me dit que, par trois fois, elle avait recommencé à gagner de très fortes sommes : régénérée par un nouvel espoir, il n’était plus question qu’elle quittât le jeu. » En quelques jours, la grand-mère brûle une bonne partie de la fortune dont le général espérait tant hériter. Le général croit devenir fou, mais, comme le lui fait remarquer la grand-mère, l’argent qu’elle perd est le sien : « Qu’est-ce que ça peut vous faire ? C’est mon argent que j’ai perdu, pas le vôtre ! »

Alexis lui-même prend goût au jeu, d’autant plus qu’il a tendance à gagner. C’est le début de la dépendance dans laquelle il finit par tomber. On peut supposer que son état nerveux le prédisposait à un tel dérèglement. Lui-même a conscience de son état : « Ces derniers temps, depuis deux ou trois semaines, je ne me sens pas bien : je suis malade, nerveux, irritable, fantasque et parfois, dans certaines circonstances, il m’arrive de perdre tout contrôle sur moi-même. » Il parle de son « état d’énervement indescriptible », et reconnaît avoir été « comme ivre ». Dans le roman, Alexis se montre bavard et s’enivre de paroles, comme, par la suite, il s’enivre au jeu. Une fois au casino, il ne sait plus se maîtriser : « Dès que je m’approche de la roulette, je puis encore en être séparé par d’autres salles, au seul tintement des pièces qui s’entrechoquent en roulant, je suis presqu’en transe ! »

Le jeu devient l’obsession d’Alexis qui est gagné par une espèce d’exaltation. Il a renoncé à tout et ne s’intéresse plus à rien, « hors gagner au jeu ». La fièvre du jeu s’est emparé de lui et l’a transformé en un être monomaniaque.

Le Joueur n’est peut-être pas le grand roman qu’il eût pu être. Il est d’ailleurs assez court pour un Dostoïevski, avec moins de deux-cents pages dans l’édition de la collection Le Livre de poche. Les chapitres consacrés à la dépendance dans laquelle est tombé Alexis eussent pu être plus développés. En revanche, tout ce qui concerne la grand-mère est piquant et mordant, voire drôle.

Ce roman constitue un document de première importance pour comprendre le monde du casino et les mécanismes qui peuvent rendre un joueur dépendant et le conduire à sa perte.

Le Joueur, de Dostoïevski, 1866, collection Le Livre de Poche

07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XIXe siècle | Tags : le joueur, dostoïevski | Lien permanent | Commentaires (0)