06/07/2015

Le Voyage de Monsieur Perrichon, de Labiche

Le triomphe du bourgeois ridicule

Le Voyage de Monsieur Perrichon

Le Voyage de Monsieur Perrichon est la pièce la plus connue d’Eugène Labiche. C’est une farce féroce qui met en scène un bourgeois ridicule, monsieur Perrichon, qui est à Labiche ce que monsieur Jourdain fut à Molière. La pièce est drôle, enlevée et remplie de quiproquos, si bien que sa lecture, ou sa relecture, est un vrai régal.

Monsieur Perrichon est un bourgeois parvenu, devenu rentier après avoir fait fortune comme carrossier. Il part en voyage en compagnie de sa femme et de sa fille. Ils se rendent, par chemin de fer, en Savoie. Au cours de leur séjour, ils ont l’intention de visiter la Mer de Glace. Arrivés là-bas, ils croisent deux jeunes gens de leur connaissance, Armand Desroches et Daniel Savary, qui sont en compétition pour obtenir la main de mademoiselle Perrichon. La jeune fille n’a donné la préférence à aucun des deux ; très soumise, elle a décidé de s’en remettre à ses parents, attendu que leur choix sera le bon. Lors de la visite de la Mer de Glace, Armand Desroches sauve la vie de M. Perrichon, qui, sans sa présence d’esprit, serait tombé dans un précipice. Le jeune homme croit avoir gagné la partie, mais au lieu de lui témoigner de la reconnaissance, Perrichon est agacé d’être son obligé, d’autant plus que sa femme et sa fille lui rappellent sans cesse ce fait. Lui, relativise en disant : « Il m’a sauvé ! Toujours le même refrain ! ». Atteint dans sa vanité, Perrichon prend en grippe Armand Desroches.

De son côté, Daniel Leroy fait mieux. Plutôt que de sauver la vie de M. Perrichon, c’est M. Perrichon qui lui sauve la vie. Perrichon savoure son acte de bravoure et se répète à l’oreille : « J’ai sauvé un homme ! » Content de lui, il déclare à Daniel Savary : « Vous me devez tout ! Je ne l’oublierai jamais. » Pas dupe, sa femme dit à Perrichon : « Ca flatte ta vanité. »

De son côté, Daniel Leroy fait mieux. Plutôt que de sauver la vie de M. Perrichon, c’est M. Perrichon qui lui sauve la vie. Perrichon savoure son acte de bravoure et se répète à l’oreille : « J’ai sauvé un homme ! » Content de lui, il déclare à Daniel Savary : « Vous me devez tout ! Je ne l’oublierai jamais. » Pas dupe, sa femme dit à Perrichon : « Ca flatte ta vanité. »

Perrichon est un personnage hautement ridicule. Pédant, il est friand d’envolées lyriques. Sa fille lui sert de secrétaire pour noter ses impressions de voyage. A l’auberge, sur le livre des voyageurs il écrit cette sentence, faute d’orthographe comprise : « Que l’homme est petit quand on le contemple du haut de la mère de glace. » Perrichon est vaniteux, fanfaron, mais aussi imprudent et pleutre ; c’est une espèce d’Achille Talon du XIXe siècle.

Par comparaison, les deux jeunes gens paraissent plus fades. Ils sont dans les affaires, mais ni l’un ni l’autre ne sont débordés de travail. Ils s’accordent volontiers un congé, à condition d’être rentrés à Paris pour toucher leur dividende.

Malgré tous ses défauts,

Perrichon est un être attachant

La pièce est une peinture de la bourgeoisie triomphante, qui s’épanouit sous le Second Empire. 1860, année de la création de la pièce, voit le rattachement de la Savoie à la France. Napoléon III est à son apogée, la France est enfin entrée, avec retard, dans la Révolution industrielle, et ses paysages se transforment avec la construction d’un vaste réseau de chemin de fer. La bourgeoisie doit beaucoup à l’empereur qui garantit l’ordre et la prospérité. On pourrait croire qu’elle lui restera fidèle, mais cela n’est qu’une illusion. Il ne faut pas oublier que Perrichon, archétype du bourgeois du Second Empire, est un pleutre capable de retourner sa veste au gré des événements.

Malgré tous ses défauts, M. Perrichon est un personnage attachant. Ce n’est pas un mauvais bougre et il a un bon fond. Ses mésaventures sont l’occasion de tirer un certain nombre de leçons de vie. Alors qu’Armand Desroches ne parvient pas à comprendre pourquoi après avoir sauvé la vie de Perrichon, ce dernier fait preuve d’ingratitude à son égard, son rival Daniel Savary lui explique doctement ceci : il faut savoir se cacher, se masquer pour rendre service à son semblable, de façon à ce qu’il n’ait pas à supporter la charge écrasante de la reconnaissance ; il vaut mieux flatter sa vanité, comme l’a fait Daniel, qui conclut : « Les hommes ne s’attachent point en raison des services que nous leur rendons, mais en raison de ceux qu’ils nous rendent. » Cette conclusion est toute provisoire, car la pièce réserve encore des rebondissements.

Le Voyage de Monsieur Perrichon, de Labiche, 1860, collections Classique Larousse, Folio et Librio.

07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre) | Tags : le voyage de monsieur perrichon, labiche | Lien permanent | Commentaires (0)

29/06/2015

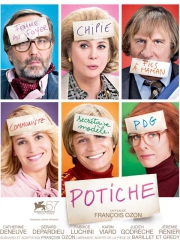

Potiche, de François Ozon

Comédie sur l’avènement de la société matriarcale

Potiche

Dans Potiche, François Ozon se plaît à annoncer l’avènement d’une société matriarcale. On peut ne pas partager ses idées, mais force est de constater qu’il a du style et qu’il sait diriger ses acteurs : Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Fabrice Luchini… Potiche est l’adaptation d’une pièce qui fit les beaux jours de l’émission Au théâtre ce soir.

Printemps 1977, Valéry Giscard d’Estaing est président de la République. La France est entrée dans la crise économique, suite au choc pétrolier de 1973. Le chômage de masse commence à faire parler de lui, mais l’ennemi à terrasser est l’inflation à deux chiffres. Pour la juguler, Raymond Barre, Premier ministre, décide le blocage des prix.

Dans une petite ville de province, Robert Pujol dirige une usine de parapluies employant trois-cents salariés. Une grève sans préavis éclate. Les ouvriers réclament notamment le treizième mois et la cinquième semaine de congés payés. Pujol refuse. Lors d’un échange un peu vif, il moleste un ouvrier. En guise de représailles, les grévistes le séquestrent dans son bureau. Informée de la situation, sa femme Suzanne cherche à le faire libérer ; elle s’adresse à Maurice Babin, député-maire communiste de la ville, et lui demande sa médiation. Babin, qui n’a rien à refuser à Suzanne, obtient la libération de son mari. Le mouvement prend fin. Affaibli par l’épreuve qu’il a subie, Robert Pujol est victime d’une attaque cardiaque. Pendant son indisponibilité, qui va diriger l’usine ? Son fils Laurent refusant d’assurer l’intérim, Pujol se rabat sur sa femme, afin que l’affaire reste aux mains de la famille.

Dans une petite ville de province, Robert Pujol dirige une usine de parapluies employant trois-cents salariés. Une grève sans préavis éclate. Les ouvriers réclament notamment le treizième mois et la cinquième semaine de congés payés. Pujol refuse. Lors d’un échange un peu vif, il moleste un ouvrier. En guise de représailles, les grévistes le séquestrent dans son bureau. Informée de la situation, sa femme Suzanne cherche à le faire libérer ; elle s’adresse à Maurice Babin, député-maire communiste de la ville, et lui demande sa médiation. Babin, qui n’a rien à refuser à Suzanne, obtient la libération de son mari. Le mouvement prend fin. Affaibli par l’épreuve qu’il a subie, Robert Pujol est victime d’une attaque cardiaque. Pendant son indisponibilité, qui va diriger l’usine ? Son fils Laurent refusant d’assurer l’intérim, Pujol se rabat sur sa femme, afin que l’affaire reste aux mains de la famille.

Potiche est l’adaptation cinématographique d’une pièce qui fit les beaux jours de la fameuse émission Au théâtre ce soir. Le film vaut d’abord pour son esthétique ; Ozon a su recréer le cadre des années soixante-dix. Les cheveux sont longs, les pantalons ont des pattes d’éléphant, les survêtements ont des bandes sur le côté, et les canapés affichent un orange criard. Ozon a aussi utilisé le split screen, procédé très à la mode à l’époque ; il consiste à diviser l’écran en deux, ce qui permet de suivre deux actions simultanées.

Le décor de l’usine n’a guère changé depuis la fin du XIXe siècle, la maison du propriétaire jouxte l’usine et l’affaire reste familiale. Les ouvriers font grève, non pour sauvegarder des emplois qui ne sont pas menacés, mais pour obtenir des avantages sociaux supplémentaires. Dans ces années d’après 1968, ils demeurent très politisés et dénoncent la « gestion réactionnaire » de Pujol. Le PCF reste puissant et garde de l’influence sur les ouvriers en grève. Mais les temps changent, ainsi le fils Pujol déclare : « Le Paternalisme c’est fini. Maintenant il faut se conduire en sauvage. »

Avec Suzanne Pujol à la tête de l’usine,

ce sont les femmes qui prennent le pouvoir

Plus encore que l’évolution des rapports sociaux entre employeur et salariés, c’est l’évolution du statut de la femme qui retient l’attention d’Ozon. Au début du film, Suzanne Pujol est réduite au rôle de potiche. Bien qu’elle tienne l’usine de ses parents, c’est son mari qui la dirige. Robert Pujol se conduit en véritable autocrate, il demande à sa femme de se contenter de partager son avis et de se cantonner aux petits poèmes qu’elle se plaît à rédiger. Elle reste à la maison où elle est reine de l’électroménager. L’après-midi, elle est devant la télévision pour regarder Aujourd’hui madame, sur Antenne 2. Mais, là aussi, les choses sont en train de bouger. La fille Pujol rêve de devenir indépendante, elle envisage de divorcer et parle de venir travailler à l’usine.

Quand Suzanne Pujol, secondée par sa fille, prend la direction de l’usine, c’est un complet bouleversement qui se produit. Les femmes prennent le pouvoir tandis que les hommes sont relégués. Le fils consent à donner un coup de main à sa mère, mais à condition de s’occuper exclusivement du design des parapluies, car il est plus intéressé par les beaux-arts que par les affaires. Quant à Maurice Babin, il doit affronter la candidature de Suzanne Pujol aux prochaines élections. Comme beaucoup de dirigeants communistes de sa génération, il dit soutenir la cause des femmes, mais reste quelque peu vieux jeu.

Visiblement, Ozon se plaît à annoncer l’avènement d’une société matriarcale. Ainsi Suzanne Pujol, une fois élue, annonce à ses concitoyens qu’elle sera leur maman. On peut ne pas partager les idées d’Ozon, on peut ne pas aimer ce film, mais assurément on ne peut contester l’existence d’un style cinématographique propre à Ozon. Comme toujours chez lui, la direction d’acteurs est excellente et la bande-son est très claire. Catherine Deneuve incarne la potiche qui finit par jouer un rôle de premier plan. Fabrice Luchini, en Robert Pujol, dirige avec cynisme son usine. Et Gérard Depardieu, en Maurice Babin, fait penser aux élus communistes de l’époque, qui, pour la plupart, avaient été ouvriers dans leur jeunesse. Ozon aime les acteurs et les met au centre de son œuvre. Il aime aussi à les faire chanter. Ainsi Catherine Deneuve entonne C’est beau la vie, de Jean Ferrat. La seule bizarrerie demeure dans les anachronismes glissés par Ozon dans son film : Luchini a des paroles telles que « Il faudra travailler plus pour gagner plus » et la fille Pujol évoque la perspective d’une délocalisation, alors que le mot n’existait pas en 1977.

Potiche, de François Ozon, 2009, avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Fabrice Luchini, Karin Viard, Judith Godrèche et Jérémie Renier, DVD France Télévision Distribution.

07:30 Publié dans Comédie, Film | Tags : potiche, ozon, deneuve, depardieu, karin viard, judith godrèche, jérémie renier, luchini | Lien permanent | Commentaires (0)

22/06/2015

L'Assommoir, de Zola

Docu-fiction sur les ravages de l’alcool dans la France d’en-bas

L’Assommoir

L’Assommoir est la quintessence du roman naturaliste, tel que Zola le concevait. L’auteur plonge le lecteur au milieu du petit peuple des faubourgs de Paris. Le personnage principal, Gervaise, épouse un ouvrier zingueur qui, suite à un accident du travail, tombe sous la dépendance de l’alcool. A l’époque, Zola choqua nombre de lecteurs par les situations décrites et le vocabulaire employé.

Dans L’Assommoir, Zola charge son histoire en détails qui peuvent donner l’impression d’alourdir l’ensemble, si bien que de nombreux lecteurs risquent de s’impatienter. Ils pourraient être tentés de sauter des pages, ce qui n’est guère aisé et risque de les faire passer à côté de l’essentiel. Le mieux, pour ne pas s’ennuyer, est de considérer L’Assommoir comme un documentaire-fiction. L’intérêt du livre est de plonger le lecteur dans une classe sociale précise, celle des milieux populaires des faubourgs de Paris, sous le Second Empire. Zola a accompli tout un travail d’enquête qu’il restitue au lecteur sous forme de fiction. L’abondance de détails qu’il donne devient alors une force, ce sont des détails qui « font vrai » et qui permettent de partager la vie quotidienne des ouvriers et des artisans. En cela, L’Assommoir est la quintessence du roman naturaliste et social.

Le personnage principal s’appelle Gervaise. Au début de l’histoire, en 1851, elle est âgée de vingt-deux ans. Elle vit avec Lantier, un garçon de vingt-six ans. Leur situation ne respecte pas les conventions sociales : Gervaise a été fille-mère à quatorze ans, vit en concubinage avec Lantier et ne cherche même pas à régulariser sa situation. Ainsi elle déclare : « Non, nous ne sommes pas mariés. Moi je ne m’en cache pas. »

Le personnage principal s’appelle Gervaise. Au début de l’histoire, en 1851, elle est âgée de vingt-deux ans. Elle vit avec Lantier, un garçon de vingt-six ans. Leur situation ne respecte pas les conventions sociales : Gervaise a été fille-mère à quatorze ans, vit en concubinage avec Lantier et ne cherche même pas à régulariser sa situation. Ainsi elle déclare : « Non, nous ne sommes pas mariés. Moi je ne m’en cache pas. »

Un jour, Lantier la quitte et lui laisse leurs deux petits garçons sur les bras. Abandonnée, Gervaise se marie, par dépit, avec Coupeau, un brave garçon, zingueur de son état.

Quelques temps plus tard, sur un chantier, Coupeau fait une grave chute. Il survit et se remet d’aplomb petit à petit. Mais ce n’est plus le même homme. Il ne veut plus travailler, et alors qu’il était sobre auparavant, il se met à boire et tombe sous la dépendance de l’alcool.

L’alcool est au centre du roman. Selon Zola, le vin est consubstantiel à l’ouvrier : « L’ouvrier n’aurait pu vivre sans le vin », écrit-il. Une consommation raisonnable de rouge lui paraît naturelle, tant qu’elle aide l’ouvrier à tenir le coup. En revanche, les choses se gâtent quand il va au-delà d’une quantité raisonnable de vin et prend goût aux alcools forts : « Le vin nourrit l’ouvrier ; les alcools, au contraire, étaient des saletés, des poisons qui ôtaient à l’ouvrier le goût du pain. » Or Coupeau passe de plus en plus de temps à l’Assommoir, l’établissement du père Colombe, qui est un lieu de perdition. On y trouve la machine à saouler, qui sert un vitriol qui fait des ravages et cause la déchéance de Coupeau.

Gervaise, son mari Coupeau et son amant Lantier

font ménage à trois

On comprend que nombre de situations décrites par Zola aient pu choquer à l’époque. A un moment de l’histoire, les Coupeau font ménage à trois avec Lantier. L’ancien concubin de Gervaise vient s’installer dans leur logement et redevient son amant. D’une manière générale, les personnages ne sont guère charitables entre eux. L’une des scènes les plus fortes se trouve au début du livre, avec deux lavandières qui se battent à coups de baquets et de battoirs. L’une des deux femmes finit dans une posture honteuse et n’est pas près d’oublier l’humiliation subie ce jour-là. Dans ce milieu tel que Zola le décrit, il n’y a guère de place pour l’amour filial. Coupeau héberge sa mère âgée et malade, qui finit par devenir un poids. Certes il n’est pas question de l’euthanasier, mais ses proches, nous dit l’auteur, ne serait pas fâchés de la voir mourir : « Bien sûr, ses enfants ne l’auraient pas achevée ; seulement, elle traînait depuis si longtemps, elle était si encombrante qu’on souhaitait sa mort, au fond, comme une délivrance pour tout le monde. »

Zola ne nous épargne rien. Dans son roman, en été, quand il fait chaud, il fait très chaud et la chaleur est suffocante ; de la même manière, en hiver, quand il fait froid, il fait très froid et l’alcool constitue le seul réconfort possible. Même la noce entre Gervaise et Coupeau est gâchée par la pluie, comme si la fatalité devait s’abattre sur les pauvres.

Gervaise ne sort pas épargnée de l’histoire. Dès les premières pages, Zola prévient qu’à vingt-deux ans elle a les « traits fins, déjà tirés par la vie. » Suite à son mariage avec Coupeau, le lecteur la voit s’épuiser et vieillir prématurément. Elle fait des journées de douze heures au travail, et le soir, une fois rentrée à la maison, elle soit s’occuper de ses deux enfants et préparer à dîner pour son mari. Elle travaille beaucoup, ce qui lui permet d’accomplir son vieux rêve de s’établir à son compte, en ouvrant une blanchisserie. Au début, les affaires marchent, car elle est travailleuse. Et en plus elle est gentille. Et pourtant Zola recommande de ne pas nous faire des illusions sur elle ; selon lui, elle manque de caractère, ce qui l’amène à céder à la facilité et à ne pas savoir dire non : « On avait tort de lui croire une grosse volonté ; elle était très faible, au contraire ; elle se laissait aller où on la poussait, par crainte de causer de la peine à quelqu’un. »

Au Louvre, Gervaise et ses compagnons

sont émerveillés par les dorures des tableaux

Plus encore que les situations décrites, le style de Zola était en mesure de choquer le lecteur bourgeois soucieux des convenances. Son langage est volontairement relâché et sans élégance. Il utilise des mots ou des expressions tels que « bouffer », « boustifailler », « rigolade à mort », « gueuler »… Zola parle comme ses personnages et ses personnages parlent comme les ouvriers qu’ils sont censés être ; et ils n’hésitent pas à se montrer grivois. Pourtant ils ont aussi soif de culture. Le jour de la noce de Coupeau et de Gervaise, pour échapper à la pluie, les mariés et les invités décident de visiter le musée du Louvre, ce qui donne l’un des passages les plus piquants du livre. Zola nous dit que « des siècles d’art passaient devant leur ignorance ahurie. » Ils traversent très vite les collections et sont nettement moins émerveillées par les toiles elles-mêmes que par les dorures des encadrements des tableaux. Zola poursuit : « Gervaise demanda le sujet des Noces de Cana ; c’était bête de ne pas écrire les sujets sur les cadres. Coupeau s’arrêta devant la Joconde, à laquelle il trouva une ressemblance avec une de ses tantes. »

L’Assommoir a donc choqué, mais, pourtant, si l’on va au-delà des apparences on découvre un livre dont la substance est, au fond, très morale. Zola ne cesse de mettre en garde contre les méfaits de l’alcool. Ainsi le médecin-chef de l’hôpital Sainte-Anne examine Coupeau dont le corps et l’esprit sont ravagés par l’alcool, puis il livre sa conclusion à Gervaise : « Vous buvez ! Prenez garde, voyez où mène la boisson… Un jour ou l’autre, vous mourrez ainsi. »

L’Assommoir est plus qu’un roman, c’est un document sur les ouvriers et les artisans des faubourgs de Paris, à une époque qui voit la capitale bouleversée par les travaux du baron Haussmann. A la fin du livre, Gervaise ne reconnaît plus son faubourg, percé de larges boulevards bordés d’immeubles qui ont des airs de palais. Tout cela sent le neuf. Le boulevard Magenta et le boulevard d’Ornano sont, dit Zola, « deux vastes avenues encore blanches de plâtre. » Le Paris d’Haussmann ressemble à un décor de théâtre qui contraste avec la crudité des faubourgs : « Sous le luxe montant de Paris, la misère du faubourg crevait et salissait ce chantier d’une ville nouvelle, si hâtivement bâtie. »

Par son réalisme, sa crudité et son absence voulue de souffle épique, L’Assommoir est à l’opposé des Misérables publié quinze ans plus tôt. Zola prend Hugo à contre-pied et enterre le romantisme une fois pour toutes.

L’Assommoir, de Zola, 1876, collections Le Livre de poche, Folio, Garnier Flammarion et Pocket.

07:30 Publié dans Fiction, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XIXe siècle | Tags : l'assommoir, zola, les rougon-macquart | Lien permanent | Commentaires (0)