14/03/2016

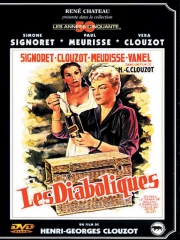

Les Diaboliques, de Clouzot

Le plus gros succès commercial de Clouzot

Les Diaboliques

Le directeur d’un pensionnat tyrannise son épouse et sa maîtresse. Les deux jeunes femmes veulent se débarrasser de lui et mettent au point le crime parfait. A sa sortie, le film de Clouzot, adapté d’un roman de Boileau-Narcejac, produisit un puissant effet sur les spectateurs. La scène finale les prenait par surprise.

Sorties en 1955, Les Diaboliques furent le plus gros succès commercial de Clouzot et marquèrent l’apogée de sa carrière, quelques années après Le Salaire de la peur, qui, lui aussi, avait rencontré les faveurs du public.

Le titre Les Diaboliques est emprunté à Barbey d’Aurevilly, mais le film est l’adaptation du roman Celle qui n’était plus, écrit par un duo d’écrivains peu connus à l’époque, Boileau-Narcejac. Le livre racontait comment un homme, aidé par sa maîtresse, assassinait son épouse. Au-delà de l’intrigue policière, il y avait dans le livre un sous-entendu qui prêtait aux deux femmes des mœurs contraires aux normes de l’époque. Pour éviter de choquer une partie du public et attirer le maximum de spectateurs, Clouzot modifia le sexe des personnages. Dans le film, c’est l’homme qui est assassiné par sa femme et sa maîtresse, les deux femmes cherchant à se débarrasser de celui qui les fait souffrir en les harcelant.

Le titre Les Diaboliques est emprunté à Barbey d’Aurevilly, mais le film est l’adaptation du roman Celle qui n’était plus, écrit par un duo d’écrivains peu connus à l’époque, Boileau-Narcejac. Le livre racontait comment un homme, aidé par sa maîtresse, assassinait son épouse. Au-delà de l’intrigue policière, il y avait dans le livre un sous-entendu qui prêtait aux deux femmes des mœurs contraires aux normes de l’époque. Pour éviter de choquer une partie du public et attirer le maximum de spectateurs, Clouzot modifia le sexe des personnages. Dans le film, c’est l’homme qui est assassiné par sa femme et sa maîtresse, les deux femmes cherchant à se débarrasser de celui qui les fait souffrir en les harcelant.

Par ailleurs, Clouzot transposa l’histoire dans un pensionnat, ce qui donne au film de faux airs de Disparus de Saint-Agil. Le côté féérique contraste avec la noirceur de l’histoire, et la présence de nombreux enfants à l’écran fait ressortir le caractère morbide de l’histoire.

Le spectateur passe de longues minutes à assister à la préparation de ce qui s’annonce comme un crime parfait. Il est le témoin de l’hésitation des deux jeunes femmes et, par moments, il est tenté de les pousser au crime afin que l’histoire avance.

Simone Signoret incarne la maîtresse de la future victime. A l’époque du tournage, elle est âgée d’une trentaine d’années et a gardé l’essentiel de sa beauté ; elle est inquiétante avec les lunettes noires derrière lesquelles elle se dissimule. Véra Clouzot joue le rôle de l’épouse bafouée. Bien que son expérience du cinéma était mince et se limitait à un petit rôle quasiment muet dans Le Salaire de la peur, son mari à la ville, Clouzot, était décidé à faire d’elle une star et lui attribua l’un des principaux rôles du film. Quant à Paul Meurisse, alors âgé d’une quarantaine d’années, il est le directeur de l’institution. Il se montre très autoritaire et prend du plaisir à tyranniser son épouse. Il est cependant condamné à mourir noyé dans une baignoire.

A ce trio il faut ajouter Charles Vanel dans le rôle du commissaire, ainsi que Noël Roquevert et Michel Serrault. Serrault, âgé de vingt-six ans, faisait ses débuts au cinéma. Paraissant plus vieux que son âge, il est l’un des professeurs de l’institution.

Il est de bon ton de préférer Vertigo, d’Hitchcock,

aux Diaboliques, de Clouzot

A sa sortie, le film fit un puissant effet sur les spectateurs. La dernière scène, inoubliable, les prenait par surprise. Clouzot, ayant anticipé leur réaction, avait interdit l’entrée en salle une fois le film commencé. Un carton placé à la fin annonçait : « Ne soyez pas diaboliques. Ne détruisez pas l’intérêt que pourraient prendre vos amis à ce film. Ne leur racontez pas ce que vous avez vu. Merci pour eux. » Ce procédé fut repris, quelques années plus tard, par Hitchcock, pour la sortie de Psychose.

Hitchcock avait failli adapter le roman de Boileau-Narcejac. Il avait lu Celle qui n’était plus et avait voulu en acheter les droits d’adaptation, mais il avait été devancé par Clouzot. Apprenant cela, Boileau-Narcejac écrivirent D’entre les morts, spécialement pour qu’Hitchcock en tire un film, ce qu’il fit sous le titre de Sueurs froides (Vertigo).

Certains critiques se plaisent à comparer les deux adaptations, d’autant plus que Celle qui n’était plus et D’entre les morts ont été écrits par Boileau-Narcejac sur le même principe de base. Il est en général de bon ton de préférer le film d’Hitchcock à celui de Clouzot, attendu que le cinéaste français aurait abusé de grosses ficelles. Il est vrai qu’il est existe une différence de fond entre les deux cinéastes dans le traitement de leur histoire. Dans Sueurs froides, Hitchcock coupe court à la surprise finale et met le spectateur dans la confidence. Fidèle à ses préceptes, il préfère le suspense à la surprise. Clouzot, lui, a essayé de jouer sur les deux tableaux en faisant cohabiter suspense et surprise finale, si bien que Les Diaboliques produisent un effet très fort sur le spectateur qui le voit pour la première fois. Quand, quelques années plus tard, ce même spectateur a l’occasion de revoir le film de Clouzot, il a plaisir à retrouver les acteurs et l’atmosphère du pensionnat. Mais, comme la dernière scène est inoubliable et marque le spectateur à jamais, le plaisir peut être sérieusement émoussé, l’effet de surprise ne pouvant plus jouer à nouveau. Pour cette raison-là, bien que ce soit son plus gros succès, on peut préférer aux Diaboliques d’autres films de Clouzot, tels Le Salaire de la peur, Le Corbeau ou Quai des Orfèvres.

Les Diaboliques, d’Henri-Georges Clouzot, 1955, avec Simone Signoret, Véra Clouzot, Paul Meurisse, Charles Vanel, Noël Roquevert et Michel Serrault, DVD René Chateau Vidéo.

07:30 Publié dans Film, Policier, thriller, suspense | Tags : les diaboliques, clouzot, simone signoret, véra clouzot, paul meurisse, vanel, noël roquevert, serrault | Lien permanent | Commentaires (0)

07/03/2016

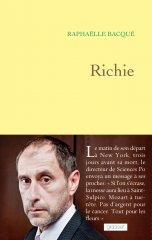

Richie, de Richard Descoings

Le roman d’un être hors-norme

Richie

Directeur de Sciences-po Paris de 1996 à sa mort survenue en 2012, Richard Descoings, dit Richie, transforma la vénérable institution en business school à la française. Débordant d’initiatives, il fut adulé de certains de ses étudiants. Mais sa gestion fut très contestée, il ne vit plus de limite à son pouvoir et se lança dans une fuite en avant. Le livre de Raphaëlle Bacqué se lit comme un roman.

Qu’on le veuille ou non, Richard Descoings aura transformé Sciences-po en profondeur et en fut le refondateur. Il aura donné une nouvelle jeunesse à l’Institut d’études politiques de Paris, en le métamorphosant en business school à la française et en y introduisant la discrimination positive. A ce titre, il aura créé le débat et aura servi de modèle, ou de contre-modèle, aux spécialistes de l’éducation. Qui plus est, il aura été adulé par certains de ses élèves. Le soir de son décès, en 2012, les journaux télévisés montrèrent des scènes de chagrin collectif : des étudiants rassemblés dans le hall de l’école pleuraient celui qu’ils appelaient Richie. C’est l’image d’un gourou qui apparaissait ce jour-là.

Pourtant rien n’était écrit, si l’on en croit Raphaëlle Bacqué. La journaliste a recueilli des témoignages de condisciples de l’Ena qui firent partie de la même promotion que Richard Descoings, et la plupart ne se souviennent guère de lui. L’un d’eux évoque un garçon transparent qui ne prenait jamais la parole. Cependant, en dépit de sa discrétion, Richard Descoing sortit brillamment dixième de sa promotion et choisit le Conseil d’Etat. Le jeune haut fonctionnaire qu’il est, mène déjà une double vie, selon Raphaëlle Bacqué : « Côté pile, c’est un bûcheur contraint par les règles de l’ambition. Côté face, un oiseau de nuit, amateur de fêtes, d’ombres secrètes et de garçons. Il a partagé sa vie entre la carrière et le plaisir. Enarque le jour, il est homo de minuit à l’aurore. »

Pourtant rien n’était écrit, si l’on en croit Raphaëlle Bacqué. La journaliste a recueilli des témoignages de condisciples de l’Ena qui firent partie de la même promotion que Richard Descoings, et la plupart ne se souviennent guère de lui. L’un d’eux évoque un garçon transparent qui ne prenait jamais la parole. Cependant, en dépit de sa discrétion, Richard Descoing sortit brillamment dixième de sa promotion et choisit le Conseil d’Etat. Le jeune haut fonctionnaire qu’il est, mène déjà une double vie, selon Raphaëlle Bacqué : « Côté pile, c’est un bûcheur contraint par les règles de l’ambition. Côté face, un oiseau de nuit, amateur de fêtes, d’ombres secrètes et de garçons. Il a partagé sa vie entre la carrière et le plaisir. Enarque le jour, il est homo de minuit à l’aurore. »

Au début des années 80, il découvre le Sida, dont on commence peu à peu à parler. Il rejoint Aides, qui vient d’être fondée, s’investit au sein de l’association et se rend dans les hôpitaux, visiter les malades ; il « se dit qu’il a plus appris auprès d’eux que dans cette école du pouvoir qu’il s’est acharné à intégrer. »

Au Conseil d’Etat, il rencontre Guillaume Pépy. Tous d’eux, écrit Raphaëlle Bacqué, « se font naturellement la courte échelle pour grimper les échelons du pouvoir. » Alors que Guillaume Pépy rejoint la SNCF, Richard Descoings, lui, n’est guère intéressé par le monde de l’entreprise, « qui le laisse froid ». Ayant gardé une certaine nostalgie de ses années d’études à Sciences-po, il y retourne pour épauler son directeur, le bouillant Alain Lancelot. En 1996, Lancelot quitte l’école et, après avoir fait de Descoings son dauphin, l’impose comme successeur. Richard Descoings a trente-huit ans et déborde de projets. Bientôt il déclare au sujet de Sciences-po : « Je veux en faire un Harvard à la française. » Dès lors, les réformes se succèdent à un rythme échevelé. Quand, en 2000, Claude Allègre, ministre de l’Education nationale, fait adopter la réforme « LMD » (« Licence, Master, Doctorat »), qui aligne l’enseignement supérieur français sur le modèle anglo-saxon, Richard Descoings est enthousiaste. Il s’empresse d’appliquer la réforme et décide, dans son école, de faire passer la scolarité de trois à cinq ans. « Mais comment occuper les étudiants durant ces deux années supplémentaires ? » se demande-t-on alors. Richard Descoings et son équipe ont l’idée de leur faire passer un an à l’étranger. Et lui, qui parle mal l’anglais et n’aime pas voyager, prend des cours d’anglais et voyage en avion pour aller vendre à l’étranger son école si hexagonale et si parisienne.

Son projet de discrimination positive

place Descoings au cœur de la polémique

Peut-être parce qu’il a en tête son demi-frère, qui n’a pas bénéficié des mêmes chances à son début dans la vie, Richard Descoings, l’enfant des beaux quartiers de Paris, veut faire entrer à Sciences-Po des jeunes issus de milieux défavorisés. S’inspirant de l’affirmative action (discrimination positive) à l’américaine, il décide d’ouvrir son école à des élèves issus de lycées de Zep (Zone d’éducation prioritaire). Annonçant la mesure, le journal Le Monde titre « Sciences-po s’ouvre aux élèves défavorisés en les dispensant de concours ». Cette formule crée une onde de choc rue Saint-Guillaume et place Descoings au cœur de la polémique. Mais il n’en a cure et défend son projet contre vents et marées. Jack Lang, ministre de l’Education nationale, lui apporte son soutien, et, au final, le projet de discrimination positive voit le jour. Descoings a gagné la partie.

L’homme ne s’arrête pas là. Parallèlement à la mise en place de la discrimination positive, il alourdit considérablement le montant des frais de scolarité et multiplie les écoles au sein de l’IEP : école de communication, école de droit, école d’affaires internationales… A chaque fois les entreprises sont sollicitées et apportent volontiers leur obole. Il multiplie aussi les antennes de province payées par les collectivités locales : Nancy, Dijon, Poitiers, Menton, Le Havre et Reims. L’Ecole étant financée par l’Etat, Descoings se montre fin politique en associant à sa gestion les grands corps : Conseil d’Etat, Cour des comptes, Inspection des finances… Des représentants de ces hautes institutions siègent au conseil d’administration de Sciens-po. « Et tous ont des heures d’enseignement ! » se félicite Descoings.

Etourdi par son succès, Descoing s’exclame :

« Je m’assieds sur les règlements ! »

Raphaëlle Bacqué montre bien comment, étourdi par son succès, Richard Descoings n’a plus vu de limites à son pouvoir au sein de l’Ecole. Il vit entouré de sa cour et distribue les prébendes à ses favoris. Il a développé un système opaque de compléments de rémunération et d’allègement de charges d’enseignement. Quand l’un de ses collaborateurs s’inquiète du manque de transparence du mode de recrutement et de rémunération, Descoings s’exclame : « Je m’assieds sur les règlements ! »

Pendant toutes ces années-là, Richard Descoings ne laisse personne indifférent, que ce soit parmi les professeurs ou les étudiants. Avec le développement d’Internet, il prend l’habitude des réseaux sociaux. « Sur Facebook, écrit Raphaëlle Bacqué, l’intraitable patron "tchatche" comme ses étudiants, abréviations et fautes d’orthographe comprises. » Il ne manque jamais les fêtes étudiantes et entretient une proximité particulière avec certains élèves. Un jour un sociologue déclare : « La nouvelle génération a besoin de rock stars, elle en a trouvé une en Richard Descoings. »

Le livre de Raphaëlle Bacqué se lit comme un roman. Elle montre en quoi Richard Descoings fut une personnalité hors-norme, qui ne faisait rien comme les autres. Ainsi, en 2004, il se maria religieusement en l’église Saint-Sulpice et eut pour témoin de mariage son compagnon ! Raphaëlle Bacqué ne fait pas l’impasse sur sa dépendance à l’alcool et ses problèmes de santé. Au-delà, il est fascinant de constater à quel point Richard Descoings aura été suivi aveuglément par une bonne partie des élites, qui s’empressaient de répondre à ses désirs, sans prendre conscience de la fuite en avant dans laquelle il avait fini par s’engager.

Richie, de Raphaëlle Bacqué, 2015, éditions Grasset.

07:30 Publié dans Biographie, portrait, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Livre, Société | Tags : richie, raphaëlle bacqué, richard descoings | Lien permanent | Commentaires (0)

29/02/2016

Margin Call, de J. C. Chandor

La chute de la Maison Finance

Margin Call

Le réalisateur J. C. Chandor s’inspire de la crise des subprimes pour raconter comment une grande société de Wall-Street, après avoir pris des risques inconsidérés, a pu échapper à la faillite en abusant ses clients. C’est l’aspect humain qui compte dans ce film. On y voit des jeunes gens, dépourvus de tout sens moral et obsédés par l’argent, qui passent leurs journées à déplacer des paquets d’argent sur leur écran d’ordinateur.

Pour écrire et réaliser son film, J. C. Chandor s’est inspiré de la faillite de la maison Lehman-Brothers. Cet événement, en 2008, eut un retentissement mondial, il fut le révélateur de ce qu’on appela la crise des subprimes et conduisit à une crise financière généralisée qui plongea le monde dans la récession. Dans son film, J. C. Chandor ne prétend pas démonter les mécanismes financiers qui provoquèrent la catastrophe, il préfère privilégier l’aspect humain et s’attacher à dépeindre des caractères.

Donc, il était une fois la direction d’une grande société financière de Wall-Street, qui voulait améliorer sa rentabilité. Elle décida de réduire ses coûts en taillant dans la masse salariale. Son choix se porta sur le département Contrôle des risques, qui ne fut pas jugé nécessaire à la bonne marche de l’entreprise, attendu qu’il ne contribue pas directement au chiffre d’affaires. Ne voulant pas faire les choses à moitié, la direction de la société décapita ledit Contrôle des risques et renvoya 50% de l’effectif, en commençant par le plus gros salaire, à savoir le directeur dudit département. Ce dernier se vit signifier son licenciement avec effet immédiat. Avant de quitter définitivement son bureau, il confie une clé USB à l’un de ses jeunes collaborateurs, qui, lui, a la chance de rester en poste. En la lui remettant, il lâche cette phrase sibylline : « Sois prudent ! »

Donc, il était une fois la direction d’une grande société financière de Wall-Street, qui voulait améliorer sa rentabilité. Elle décida de réduire ses coûts en taillant dans la masse salariale. Son choix se porta sur le département Contrôle des risques, qui ne fut pas jugé nécessaire à la bonne marche de l’entreprise, attendu qu’il ne contribue pas directement au chiffre d’affaires. Ne voulant pas faire les choses à moitié, la direction de la société décapita ledit Contrôle des risques et renvoya 50% de l’effectif, en commençant par le plus gros salaire, à savoir le directeur dudit département. Ce dernier se vit signifier son licenciement avec effet immédiat. Avant de quitter définitivement son bureau, il confie une clé USB à l’un de ses jeunes collaborateurs, qui, lui, a la chance de rester en poste. En la lui remettant, il lâche cette phrase sibylline : « Sois prudent ! »

La curiosité du jeune homme est piquée à vif, si bien qu’il décide sans attendre d’ouvrir la clé USB. Il découvre une forêt de courbes et de chiffres. Mais, parce que son cerveau est rapide, il comprend aussitôt le sens des données : depuis plusieurs jours, la société est en train de dépasser le niveau historique de volatilité. La faillite est possible à tout instant, les pertes prévisibles dépassant la valeur de la société. Comme le dit un jeune trader, ce genre de courbe, quand cela part dans la mauvaise direction, c’est difficile à rattraper.

Dans cette grande société de Wall-Street, il y a beaucoup de jeunes gens brillants sortant des meilleures universités. L’un d’eux se vante de tout l’argent qu’il se fait, à vingt-trois ans seulement, en se contentant de déplacer des paquets de chiffres sur un écran d’ordinateur. A son poste, il a de fréquentes montées d’adrénaline, mais il arrive à ne pas se laisser dominer par son travail. Quand le soir il quitte son ordinateur et son bureau, quelques minutes plus tard il ne pense déjà plus aux paquets de chiffres qu’il a maniés dans la journée ; c’est pour lui une question d’équilibre.

Même si l’on compte quelques femmes, cet univers de jeunes gens reste très masculin. Les hommes sont obsédés par l’argent. Le salaire est l’ultime critère qui permet de juger la valeur d’un individu. La seule préoccupation qui vaut est de savoir combien gagne le petit camarade. On peut même dire qu’on assiste à une espèce de concours de virilité pour savoir qui a le plus gros salaire.

Quand un personnage verse des larmes, c’est sur lui-même,

mais nul ne s’apitoie sur le sort de son prochain

Les dirigeants du groupe sont dépassés par ces Mozarts de la finance et se révèlent incapables de comprendre les modèles utilisés. Quand, au cours d’une réunion de crise dans la nuit, le PDG demande à être renseigné sur la situation, il précise qu’il faut lui expliquer les choses en « plain english » (en anglais de tous les jours) et s’adresser à lui comme s’il était un petit enfant. Lui-même reconnaît ne pas être le plus intelligent de la société, mais il a des fulgurances qui lui permettent d’anticiper sur ce qui va se passer. Et là, son intuition lui dit qu’une catastrophe énorme se prépare. Puisque le cataclysme est inéluctable, autant le provoquer soi-même plutôt que d’attendre d’être emporté par lui. C’est la version contemporaine de « Après moi le déluge ». En conséquence, il décide de liquider les positions obligataires de la société dès l’ouverture des marchés.

Cet univers est profondément amoral. Il n’y a pas de règle. La seule chose qui compte est d’accumuler le maximum d’argent dans le minimum de temps. Il n’y a pas de place pour le sentiment. Quand un personnage verse des larmes, c’est en pensant à son propre sort, ou à celui de sa chienne ; mais nul ne s’apitoie sur le sort de son prochain. La fraternité est inconnue.

Quand un salarié se voit signifier son licenciement, son exécuteur accomplit froidement sa besogne et lui lâche la phrase rendue célèbre par les films de gangsters : « It’s not personal, it’s only busines » (« Il n’y a rien de personnel, c’est seulement du business »).

Au final, le PDG décide de faire payer ses clients en abusant de leur confiance pour leur vendre les obligations pourries que la société détient en stock. Ce schéma est digne de Balzac et, par bien des aspects, il rappelle La Maison Nucingen, qui racontait comment le baron de Nucingen avait fait fortune dans la banque tout en restant dans la légalité.

Margin Call, de J. C. Chandor, 2011, avec Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons, Zachary Quinto et Demi Moore, DVD ARP Sélection.

07:30 Publié dans Economie, Etude de moeurs, Film | Tags : margin call, j. c. chandor, kevin spacey, paul bettany, jeremy irons, zachary quinto, demi moore | Lien permanent | Commentaires (0)