23/02/2015

Le Dernier Métro, de Truffaut

Le film aux dix Césars

Le Dernier Métro

A Paris, sous l’Occupation, Marion Steinert dirige le théâtre Montmartre. Bernard Granger, un jeune acteur qui lui donne la réplique, la trouve froide et distante, comme si elle avait quelque chose à cacher. Dans ce film, les deux rôles principaux sont tenus par Catherine Deneuve et Gérard Depardieu. Truffaut, qui les dirige, s’est plu à recréer l’atmosphère de l’époque. Le Dernier Métro fut couvert de récompenses à la cérémonie des Césars de 1981.

Paris, 1942. La vie culturelle est intense. Pour échapper à la noirceur du temps, la population fait le plein des salles de spectacle. Le dernier métro, qui donne au film son titre, est celui que les Parisiens ne doivent surtout pas manquer le soir, s’ils veulent être rentrés chez eux avant le couvre-feu.

Le jeune acteur Bernard Granger obtient un rôle dans la pièce que prévoit de monter le théâtre Montmartre. Son directeur, Lucas Steinert, ayant pris la fuite, c’est son épouse, Marion, qui assure l’intérim. Au fil des répétitions, Bernard Granger apprend à connaître Marion Steinert, à qui il donne la réplique. Il est intrigué par son comportement qu’il trouve froid et distant, comme si elle avait quelque chose à cacher.

Dans ce film, François Truffaut a su recréer l’atmosphère de l’Occupation. Il ne force pas sur le côté sombre de l’époque et ne montre pas de scène violente. Il cherche à rassurer le spectateur en le faisant profiter du cocon que représente le théâtre, l’essentiel du film se déroulant entre ses quatre murs. Le lieu sert d’échappatoire, il semble situé à des années-lumière du fracas des armes. L’ambiance est apaisée et apaisante. Le calme est seulement troublé par des coupures intempestives de courant et des alertes aériennes. Comme si de rien n’était, les comédiens vivent leur vie et leurs amours, et font leur métier. Ils sont quand même soumis aux aléas du ravitaillement et doivent remettre un certificat d’aryanité pour pouvoir travailler. Comme à toutes les époques, certains cherchent la réussite à tout prix ; ainsi une jeune actrice affirme qu’il faut tout accepter pour se faire remarquer. Dans son cas, sous l’Occupation, « tout accepter » nécessite de sortir en compagnie d’un officier allemand.

Dans ce film, François Truffaut a su recréer l’atmosphère de l’Occupation. Il ne force pas sur le côté sombre de l’époque et ne montre pas de scène violente. Il cherche à rassurer le spectateur en le faisant profiter du cocon que représente le théâtre, l’essentiel du film se déroulant entre ses quatre murs. Le lieu sert d’échappatoire, il semble situé à des années-lumière du fracas des armes. L’ambiance est apaisée et apaisante. Le calme est seulement troublé par des coupures intempestives de courant et des alertes aériennes. Comme si de rien n’était, les comédiens vivent leur vie et leurs amours, et font leur métier. Ils sont quand même soumis aux aléas du ravitaillement et doivent remettre un certificat d’aryanité pour pouvoir travailler. Comme à toutes les époques, certains cherchent la réussite à tout prix ; ainsi une jeune actrice affirme qu’il faut tout accepter pour se faire remarquer. Dans son cas, sous l’Occupation, « tout accepter » nécessite de sortir en compagnie d’un officier allemand.

Certains épisodes sont authentiques. Quand le jeune Bernard Granger gifle le critique du journal Je suis partout, cela renvoie à la correction donnée par Jean Marais à un journaliste qui avait écrit sur Cocteau des choses déplaisantes. Quand, à la Libération, un metteur en scène réputé est arrêté en robe de chambre puis libéré, cela fait référence aux multiples déboires que connut Sacha Guitry à cette période. Et quand un acteur échappe à l’arrestation dans une église, l’épisode en question est directement inspiré d’une histoire vécue par un oncle de Truffaut.

Le film se passant dans un théâtre, il a un côté théâtre que l’on peut qualifier d’assumé. Le film et la pièce que jouent les comédiens finissent par se confondre dans un tout. Catherine Deneuve joue Marion Steinert et n’a pas de mal à se montrer froide et distante, les autres comédiens la vouvoient et l’appellent « Madame ». Gérard Depardieu interprète Bernard Granger avec la sobriété qui pouvait être la sienne à l’époque.

Dans ce film très « théâtre », les dialogues donnent l’impression d’être soigneusement écrits. Si l’on voulait, on pourrait ironiser sur l’aspect « qualité française » du film. Petite explication : Truffaut, quand il était un critique redouté, n’avait pas de mots assez durs pour fustiger ses aînés, tels Jean Delannoy ou Autant-Lara, auxquels il reprochait leur académisme. Il leur opposait les maîtres de la série B hollywoodienne et leur sens du rythme.

Ici, dans Le Dernier Métro, nous sommes loin de la série B, le rythme étant assez lent. Le spectateur est invité à prendre son temps pour profiter de la qualité du jeu des acteurs et de la reconstitution. Visiblement, Truffaut s’est plu à donner un caractère rétro à son film. C’est lui qui a sorti de l’oubli la chanson Mon amant de Saint-Jean, bien avant que le rétro devienne « tendance » au cinéma et dans la variété.

En 1981, Le Dernier Métro fut couvert de Césars. Il gagna dix des douze récompenses attribuées cette année-là.

Le Dernier Métro, de François Truffaut, 1980, avec Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Jean Poiret, Heinz Bennent, Jean-Louis Richard, Andréa Ferréol, Paulette Dubost, Maurice Risch et Sabine Haudepin, DVD MK2.

07:30 Publié dans Etude de moeurs, Film, Histoire | Tags : le dernier métro, truffaut, deneuve, depardieu, poiret, heinz bennent, jean-louis richard, andréa ferréol, paulette dubost, maurice risch, sabine haudepin | Lien permanent | Commentaires (0)

16/02/2015

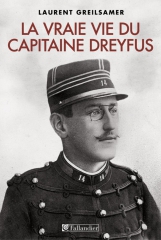

La Vraie Vie du capitaine Dreyfus, de Laurent Greilsamer

Dans la peau d’Alfred Dreyfus

La Vraie Vie du capitaine Dreyfus

Le livre de Laurent Greilsamer n’est pas un livre supplémentaire sur l’Affaire, mais une brève et originale biographie d’Alfred Dreyfus. Le lecteur se met dans la peau du capitaine, vit les événements de son point de vue et partage son calvaire à l’île du Diable.

Le samedi 13 octobre 1894, dans la journée, un officier d’ordonnance sonne au domicile du capitaine Alfred Dreyfus, au 6 de l’avenue du Trocadéro, et lui remet la convocation suivante :

« Le général de division, chef d’état-major général de l’armée, passera l’inspection de MM. les officiers stagiaires dans la journée du lundi 15 octobre courant. M. le capitaine Dreyfus, actuellement au 39e régiment d’infanterie de Paris, est invité à se présenter à cette date et à 9 heures du matin au cabinet de M. le chef d’état-major général de l’armée, tenue bourgeoise. »

Dreyfus ne peut évidemment pas se douter que sa vie basculera ce lundi 15 octobre à 9 heures. Il ne sortira pas libre de sa convocation, il sera arrêté pour haute trahison et sera envoyé au bagne.

La Vraie Vie du capitaine Dreyfus, de Laurent Greilsamer, n’est pas un livre supplémentaire sur l’Affaire, mais une biographie d’Alfred Dreyfus. Le lecteur est invité à se mettre dans la peau du capitaine et à vivre le déroulé des événements en voyant les choses de son point de vue.

La Vraie Vie du capitaine Dreyfus, de Laurent Greilsamer, n’est pas un livre supplémentaire sur l’Affaire, mais une biographie d’Alfred Dreyfus. Le lecteur est invité à se mettre dans la peau du capitaine et à vivre le déroulé des événements en voyant les choses de son point de vue.

Alfred Dreyfus est né en 1859 dans une famille juive d’Alsace. Son père est un riche industriel. En 1871, quand l’Allemagne annexe l’Alsace-Lorraine, les Dreyfus optent pour la France. Dans la famille, on est profondément patriote et républicain.

Le jeune Alfred Dreyfus est doué en mathématiques. Il est reçu à Polytechnique. A sa sortie de l’école, il est affecté dans l’artillerie. Ses supérieurs sont satisfaits de lui et lui mettent de bonnes notes. Une seule réserve revient régulièrement : l’intonation de sa voix est mauvaise ; probablement est-ce lié à son fort accent alsacien. En tout cas, il est promis à une carrière brillante et est admis à devenir stagiaire à l’Ecole supérieure de guerre. Il entre dans le saint des saints, l’état-major général de l’armée. Le général de Boisdeffre, nouveau chef d’état-major général, est impressionné par ses qualités. Il le note favorablement et écrit de lui qu’il « fera un bon officier d’état-major. »

Lorsqu’il se rend à sa convocation le 15 octobre 1894, Dreyfus se demande peut-être pourquoi il lui a été expressément demandé de se présenter en tenue bourgeoise, alors qu’il est inhabituel qu’un officier, dans le cadre du service, soit habillé en civil à l’Ecole militaire. Ce jour-là, quand il est arrêté, Dreyfus ne sait pas précisément ce qui lui est reproché. Il est mis au secret à la prison du Cherche-Midi, où il est complètement coupé du monde, y compris de ses proches. Il croit devenir fou. Il pleure et rit alternativement. Il sent que son cerveau s’en va.

Deux semaines plus tard, le 29 octobre, Dreyfus a pour la première fois entre les mains une copie du fameux bordereau qu’il est accusé d’avoir écrit et remis à l’ambassade d’Allemagne. Il est soulagé, cette écriture n’est bien sûr pas la sienne, il va pouvoir prouver son innocence.

Le 19 décembre, son procès s’ouvre à huis-clos. A l’audience, Dreyfus marque des points. Il est convaincu qu’il va être acquitté. Et pourtant le conseil de guerre, à l’unanimité, le reconnait coupable du crime de haute-trahison et le condamne à la peine de déportation.

L’administration a programmé

la mort de Dreyfus au bagne,

de « cause naturelle » si possible

Presqu’aussitôt, le parlement vote une loi qui, appliquée rétroactivement, autorise à transformer en bagne l’île du Diable, au large de Cayenne. Dreyfus y est envoyé. Il y vit un véritable calvaire. Tout est fait pour qu’il meure le plus vite possible, et, de préférence, de « cause naturelle ». Ses conditions de détention peuvent faire penser à celles des détenus de la base de Guantanamo dans les années 2000. Ainsi sa couchette est éclairée en permanence, et lui-même est mis aux fers. L’hygiène est déplorable, il est atteint de fièvres et perd ses dents. A force de solitude, il commence même à perdre l’usage de la parole. Ses jours sont comptés. L’administration en est tellement convaincue qu’elle a tout organisé dans cette perspective. Dès que son décès aura été constaté, son corps sera embaumé et un moulage de son visage sera exécuté. Mais Dreyfus ne meurt pas, il résiste. Certes il a peur d’être oublié dans son oubliette de l’île du Diable, mais en même temps il garde la foi. Il croit en la France, en son armée, en ses chefs. Sa religion, c’est la foi en la nation.

Quand en 1899 il est enfin sorti de son bagne et qu’il apprend l’ouverture prochaine d’un procès en révision, Dreyfus est convaincu qu’il le doit au général de Boisdeffre, qui très certainement sera intervenu en sa faveur. Il lui écrit pour lui exprimer sa profonde gratitude. C’est seulement arrivé en France que le capitaine découvre l’existence de ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire Dreyfus. Pendant sa captivité, sa cause a été médiatisée et a pris des proportions gigantesques. C’est devenu l’Affaire, avec un « A » majuscule, qui déchaine les passions des Français et divise la nation. Dans sa prison, Dreyfus était coupé de toute information. C’est seulement maintenant qu’il se rend compte qu’il a l’armée contre lui. Non seulement le général de Boisdeffre n’a rien fait pour l’aider, mais il est l’un de ses principaux accusateurs. Un monde s’effondre dans l’esprit d’Alfred Dreyfus.

A Rennes, à l’issue du procès en révision, Dreyfus est à nouveau condamné, mais les circonstances atténuantes lui sont cette fois reconnues. Au vu de sa santé chancelante, son frère Mathieu, à l’origine du combat en sa faveur, le presse d’accepter la grâce que lui offre le gouvernement. Mais accepter la grâce, n’est-ce pas d’une manière implicite reconnaitre sa culpabilité ? Très affaibli physiquement, Alfred Dreyfus donne son accord et recouvre la liberté. Son attitude choque parmi les Dreyfusards les plus prestigieux ; Péguy considère qu’il aurait dû refuser la grâce et ne se gêne pas pour souligner dans sa revue la prétendue faiblesse du capitaine. En somme, Dreyfus n’était plus un homme, il était devenu un symbole et, à ce titre, ne s’appartenait plus.

Dreyfus est même victime d’un attentat. En 1908, lors d’une cérémonie au Panthéon, un homme tire sur lui. Devant la Cour d’assises, l’auteur des faits dira ne pas avoir tiré sur Dreyfus mais sur le dreyfusisme.

La Vraie Vie du capitaine Dreyfus est une biographie brève et originale. Elle est très facile à lire et devrait plaire, même à ceux qui ne sont pas férus d’histoire.

La Vraie Vie du capitaine Dreyfus, de Laurent Greilsamer, 2014, éditions Tallandier.

07:33 Publié dans Biographie, portrait, Essai, document, Essai, document, biographie, mémoires..., Histoire, Livre | Tags : la vraie vie du capitaine dreyfus, laurent greilsamer, dreyfus, affaire dreyfus | Lien permanent | Commentaires (0)

19/01/2015

La Mort est mon métier, de Robert Merle

Mémoires du commandant d’Auschwitz

La Mort est mon métier

Sous forme de fiction, Robert Merle livre ce qu’auraient pu être les souvenirs du commandant du camp d’Auschwitz. Rebaptisé Rudolf Lang, l’officier SS raconte comment il a procédé à l’extermination des juifs. Véritable industriel de la mort, il n’a été confronté à aucun cas de conscience. La Mort est mon métier aide à comprendre l’incompréhensible.

Ce livre est de caractère hybride. C’est à la fois un roman et un document. Robert Merle s’est inspiré de l’entretien qu’eut, en 1945, un psychologue américain avec Rudolf Hœss, commandant du camp d’Auschwitz. A partir d’un compte-rendu, l’auteur a accompli un travail d’imagination pour se mettre dans la peau de l’officier SS et rédiger ce qu’auraient pu être ses mémoires. Mais, parce qu’il s’agit malgré tout d’une œuvre de fiction, Robert Merle a changé certains noms et a rebaptisé Rudolf Hœss en Rudolf Lang. Et c’est donc Rudolf Lang qui est le narrateur de sa propre histoire. Dans ce roman, Robert Merle fait œuvre d’historien en ce sens qu’il nous fait comprendre comment le crime a été rendu possible.

Dans sa préface, Robert Merle met tout de suite les choses au clair : il serait trop facile de dire qu’à Auschwitz c’est le démon qui fut à la manœuvre et de s’en tenir à cette seule explication. Merle poursuit : « Qu’on ne s’y trompe pas : Rudolf Lang n’était pas un sadique. Le sadisme a fleuri dans les camps de la mort, mais à l’échelon subalterne. Plus haut, il fallait un équipement psychique très différent. » Et c’est cet équipement psychique que Robert Merle démonte au fil du livre.

Dans sa préface, Robert Merle met tout de suite les choses au clair : il serait trop facile de dire qu’à Auschwitz c’est le démon qui fut à la manœuvre et de s’en tenir à cette seule explication. Merle poursuit : « Qu’on ne s’y trompe pas : Rudolf Lang n’était pas un sadique. Le sadisme a fleuri dans les camps de la mort, mais à l’échelon subalterne. Plus haut, il fallait un équipement psychique très différent. » Et c’est cet équipement psychique que Robert Merle démonte au fil du livre.

La première moitié du roman est entièrement consacrée aux jeunes années de Rudolf Lang, de 1913 à 1934. Le petit Rudolf est né dans une famille catholique. Son père lui inculque l’esprit d’obéissance et la crainte du péché. A l’âge de treize ans, il perd la foi. En 1916, à seize ans, il rencontre un jeune lieutenant de cavalerie qui l’hypnotise en lui faisant cette révélation : « Il n’y a qu’un péché, Rudolf, écoute-moi bien. C’est de ne pas être un bon Allemand. Voilà le péché ! »

Le garçon s’enfuit de chez lui et s’engage dans l’armée. Sa bravoure et son esprit d’obéissance font merveille. Il sert en Asie mineure. Son allié turc liquide un village arabe. Tout étonné, Rudolf objecte : « Mais ce village était innocent ! » Le Turc rétorque : « Il n’y a pas de place en Turquie pour les Arabes et les Turcs. […] Si tu es piqué par une puce, est-ce que tu ne les tues pas toutes ? »

Sous la République de Weimar, Rudolf Lang travaille dans l’industrie. C’est un ouvrier consciencieux qui obéit aux ordres, qui fait son devoir sans rechigner, et surtout qui tient la cadence. Il se met même, dit-il, « à travailler aveuglément, parfaitement, comme une machine. » Il adhère au parti nazi. Il s’y épanouit pleinement : « J’éprouvais un profond sentiment de paix. J’avais trouvé ma route. Elle s’étendait devant moi, droite et claire. Le devoir, à chaque minute de ma vie, m’attendait. »

Lang ne parle pas de juifs,

mais d’unités à traiter

Rudolf Lang est repéré par le Reichsführer Himmler qui fait de lui un officier de la SS. Lang est tout dévoué à son chef : « On n’avait plus de cas de conscience à se poser. Il suffisait d’être fidèle, c’est-à-dire d’obéir. Notre devoir, notre unique devoir était d’obéir. » Il est devenu un être sans conscience, complètement déshumanisé, qui s’en remet entièrement à Himmler. Quand le Reichsführer le charge, en tant que commandant d’Auschwitz, de procéder à l’extermination des juifs, Lang soulève des objections. Oh, ce n’est pas de liquider des juifs qui le tracasse, d’ailleurs Lang ne parle pas de juifs ni d’êtres humains, mais d’unités à traiter ; ce qui le préoccupe, c’est de ne pas atteindre le rendement fixé. Il estime l’objectif chiffré trop élevé et s’en ouvre à ses supérieurs : « Si je me base sur le chiffre global de 500 000 unités pour les six premiers mois, j’aboutis à une moyenne de 84 000 unités environ par mois, soit environ 2 800 unités à soumettre par vingt-quatre heures au traitement spécial. C’est un chiffre énorme. »

Mais, parce qu’il est un soldat obéissant et dévoué à ses chefs, Rudolf Lang se démène pour atteindre l’objectif fixé. C’est un subordonné froid et zélé, qui s’acquitte de sa tâche sans être confronté au moindre cas de conscience. Il travaille beaucoup. Il part le matin à sept heures et rentre à la maison vers dix, onze heures du soir. Il fait preuve d’une réelle efficacité pour se montrer digne de la confiance qu’Himmler a placée en lui. Rudolf Lang est un industriel de la mort.

La Mort est mon métier peut laisser une impression de malaise. Des esprits bien-pensants déploreront que ce livre ne laisse entrevoir aucune lueur d’espoir. Mais y en avait-t-il à Auschwitz ? La Mort est mon métier aide à comprendre l’incompréhensible. Publié quelques années après la guerre, en 1951, il illustre ce qu’Hannah Arendt allait appeler la banalité du mal.

La Mort est mon métier, de Robert Merle, 1952, avec une préface de l’auteur, 1972, collection Folio.

07:30 Publié dans Fiction, Histoire, Livre, Livre de fiction (roman, récit, nouvelle, théâtre), XXe, XXIe siècles | Tags : la mort est mon métier, robert merle | Lien permanent | Commentaires (0)